【獣医師監修】猫の去勢の必要性 知っておくべきメリット・デメリットや手術の流れ|猫の保険

猫の望まない繁殖を防ぐためには、去勢手術を行うことが大切です。猫は繁殖力が強いため、数が増えすぎて飼い主の手に負えなくなったり、野良猫が増えたりするリスクがあります。飼い主だけでなく、猫にとってもメリットが大きいです。

とはいえ、手術にはリスクも伴います。今回は、去勢手術に不安を抱えている方に向けて、去勢の必要性やメリット・デメリット、手術の流れや術後の注意点などを解説します。

- 猫の去勢の必要性

- 猫の去勢でよくある不安

- 猫の去勢のベストな時期はいつ頃?

- 猫の去勢手術の流れ

- 猫の去勢後のケアのポイント・注意点

- 猫の去勢手術にかかる費用はいくら?

- 愛猫のもしもに備えて保険に加入しましょう

- まとめ

猫の去勢の必要性

望まない妊娠を防ぐためには、去勢手術を行いましょう。

オスは、生後6~10ヶ月ほどで性成熟を迎え、繁殖できるようになります。

オスの発情期に決まった周期はありません。常に発情できる状態にあり、発情期のメスと出会うと、刺激されてオスも発情します。

発情期は、メスを妊娠させる可能性があるほか、攻撃的になって問題行動が見られたり、ストレスが溜まったりします。繁殖させる予定がない場合は、去勢手術を行うのが望ましいです。

猫の去勢のメリット

猫の去勢手術を行うことには、以下のようなメリットがあります。

- 望まない妊娠を防げる

- 外出や問題行動を防げる

- 発情期のストレスを解消できる

- 病気や感染症のリスクを軽減できる

発情期を迎えたオスがメスと触れ合うと、ほとんどの確率で交尾します。猫は一度に5〜6個排卵できる多排卵動物であり、非常に妊娠しやすいのが特徴です。外で野良猫と交尾した場合は、野良猫を増やすことにつながります。

また、多頭飼いで避妊していないメスがいる場合、交尾して妊娠してしまうかもしれません。猫は、1回で最大8匹の子猫を出産します。無責任に妊娠させた結果、自宅で飼えなくなってしまうこともあるでしょう。

望まない妊娠を防ぐためには、去勢手術が必要です。

また、発情期に外出したり、問題行動を起こしたりするのも防げます。室内飼いであっても、発情期はメスを求めて外出しようとするため、行方不明になってしまうかもしれません。攻撃的な性格になり、大きな声で鳴き続けたり、スプレー行動(尿をあちこちにかけること)が見られたりすることもあります。このような問題行動を防ぐためには、去勢手術を行いましょう。

発情期のストレスを解消できるのもメリットです。室内飼いのオスにとって、発情期にメスに出会えないのは大きなストレスとなります。

病気や感染症のリスクを軽減できるのもポイントです。去勢すると、前立腺の病気の発生率が低下すると言われています。また、発情期の攻撃的な状態で外に出ると、ほかのオスと喧嘩して、猫免疫不全ウイルスや猫白血病ウイルスなどに感染してしまうリスクがあります。

このように、去勢手術は飼い主と愛猫双方にメリットがあるのです。

猫の去勢のデメリット

一方、去勢手術には以下のようなデメリットがあります。

- 繁殖できなくなる

- 体に負担がかかる

- 太りやすくなる

当然ですが、去勢手術をすると二度と繁殖できなくなります。

また、去勢手術は全身麻酔をして行うため、体に負担がかかります。比較的短時間で終わる手術ではありますが、体に一定の負担がかかり、手術にはリスクがある点も理解しておきましょう。

さらに、術後は太りやすくなる点に注意が必要です。性欲が低下する分、食欲が増加します。穏やかな性格になり運動量も減るため、太りやすくなってしまうのです。

猫の去勢でよくある不安

猫の去勢について、以下のような不安を抱いている方は多いでしょう。

- 去勢後の猫の性格が変わるというのは本当?

- 去勢手術で亡くなってしまうケースはある?

ここでは、それぞれの悩みについて回答します。

去勢後の猫の性格が変わるというのは本当?

去勢後は、攻撃的な性格が落ち着いて穏やかな性格になり、甘えん坊になることが多いです。去勢によって成長ホルモンが分泌されなくなるためと言われています。

しかし、性格には個体差があるため、去勢後も特に性格が変わらない場合もあります。

去勢手術で亡くなってしまうケースはある?

去勢手術で亡くなってしまうケースはあまりありません。

手術前には検査で持病の有無や体調などをチェックし、問題ないと判断された場合のみ手術を行います。手術の安全性も比較的高いため、若くて健康的な成猫であれば、基本的には問題ないと言えます。

しかし、全身麻酔下で手術を行うため、体には負担がかかります。麻酔に過剰に反応してしまう場合もあり、リスクがゼロというわけではありません。

事前に手術のリスクについて説明を受け、獣医師の指示に従って手術をするか決めましょう。

猫の去勢のベストな時期はいつ頃?

去勢手術は、生後6~7ヶ月ごろに行うのが適切です。体が十分に成長したタイミングで、発情時のマーキング行動を覚える前に行いましょう。

もちろん、成長スピードには個体差があります。体が十分に発達していない状態では去勢手術を行えないため、獣医師に相談しましょう。健康診断の際に、去勢を行うべき時期について相談してみるのがおすすめです。

猫の去勢手術の流れ

ここでは、猫の去勢手術の流れについて解説します。

- 診察

- 術前検査

- 手術前日

- 手術当日・術後

1:診察

まずは、動物病院で診察を受け、去勢手術について説明を受けましょう。

手術の方法やメリットはもちろん、リスクについても説明を受けます。疑問点や不安な点がある場合は、獣医師に必ず相談して解消してください。

去勢手術を受けることを決めたら、手術の日程を決めて予約しましょう。

2:術前検査

手術を問題なく行えるか、術前検査を行います。主に血液検査を実施し、貧血の有無や肝機能、腎機能などをチェックします。

術前検査の結果、全身麻酔や手術に問題なく耐えられると判断された場合は、手術が確定します。

3:手術前日

手術前日は、医師の指示に従って過ごしましょう。手術のタイミングによっては、前日から絶食を指示される場合があります。

手術前日は緊張してしまいがちですが、なるべく普段通りに接することが大切です。飼い主がソワソワしていると、猫も緊張してしまいます。

4:手術当日・術後

手術当日は、朝から絶食・絶水が必要です。手術前に食事や水分をとると、術後に吐いてしまう可能性があるため注意しましょう。

手術では、全身麻酔をかけて精巣付近を切開し、精巣を摘出します。手術自体は10分程度で終わる場合が多く、基本的には日帰りで済むでしょう。

手術から7〜10日ほど経ったタイミングで、抜歯や経過観察のために再び動物病院を訪れます。問題がなければ、去勢完了です。術後の注意点については、次の章で解説します。

猫の去勢後のケアのポイント・注意点

去勢手術の後は、愛猫の体に負担がかからないよう飼い主が注意しなければなりません。ここでは、去勢後に注意したい5つのポイントを解説します。

- エリザベスカラー等で保護する

- なるべく落ち着いて過ごせるような環境を整える

- 病院の指示をきちんと守る

- 食事は徐々に与える

- 猫の体調をしっかりと観察する

エリザベスカラー等で保護する

術後は、傷口を舐めてしまわないようエリザベスカラーで保護しましょう。傷口を舐めると治りが遅くなってしまうため、指示された期間は装着し続けてください。

エリザベスカラーを嫌がる場合は、飼い主が見ていられる間や食事の時間は外してあげるとよいでしょう。少しでもストレスを軽減できるよう配慮することが大切です。

また、柔らかい素材でできたエリザベスカラーや、傷口を保護できる術後服も存在します。愛猫の様子に合わせて、ストレスなく装着できるものを探しましょう。

多頭飼いしている場合は、ほかのペットが傷口を舐めてしまう可能性があるため、傷が治るまでは隔離しておくことが必要です。

なるべく落ち着いて過ごせるような環境を整える

術後は、猫に大きなストレスがかかるため、落ち着いて過ごせるような環境を整えましょう。

猫にとって、手術は「知らない人から嫌なことをされた」「長い間飼い主に会えなかった」というショックな出来事です。術後はデリケートになっているため、必要以上にかまいすぎない、テレビや音楽の音量に気をつける、快適な室温を保つ、といった配慮が必要です。

多頭飼いしている場合は、ほかのペットに近づけないようにしましょう。

運動や入浴、外出はさせず、体調や精神状態が回復するまで静かに過ごしてください。

病院の指示をきちんと守る

術後は、ご飯をあげていいタイミングや運動・入浴の可否、薬の量や回数など、獣医師の指示に従いましょう。指示を守らないと、回復が遅れたり体調が悪化したりするリスクがあります。

術後の過ごし方について少しでも疑問がある場合は、動物病院に連絡しましょう。

食事は徐々に与える

術後に食事を与える際は、猫の様子を見ながら少しずつ量を増やしてください。

術前は長時間絶食しているため、術後にいきなり食事をすると吐いてしまうことがあります。あげていいフードの種類や量については、獣医師の指示に従ってください。

水についても同様です。一度に大量に飲ませると、むせたり吐いたりする恐れがあります。はじめは少し舐めさせる程度に与え、問題なければ徐々に量を増やしていきましょう。

術後に食欲がない場合は、獣医師に相談してください。

猫の体調をしっかりと観察する

術後はさまざまな不調が現れやすいため、猫の体調をしっかり観察することが大切です。

手術のストレスで体調を崩したり、薬の副作用で下痢や嘔吐をしたりする可能性があります。少しでも異変を感じたら、すぐに動物病院を受診しましょう。

体調が安定するまでは、長時間の留守番や外出を避け、なるべく愛猫の近くで過ごすようにしてください。

猫の去勢手術にかかる費用はいくら?

猫の去勢術にかかる費用は、動物病院によって異なります。

手術費用は、15,000〜30,000円程度が目安です。

そのほか、術前検査や麻酔、薬や術後の診察などに費用がかかります。

自治体によっては、猫の去勢手術に助成金が支給される場合があります。たとえば、東京都大田区では、1匹あたり2,500円が助成されます。お住まいの市区町村で利用できる制度がないか、確認してみるのがおすすめです。

参考:大田区「猫の去勢・不妊手術費用助成制度」

愛猫のもしもに備えて保険に加入しましょう

愛猫のもしもの事態に備えるためには、ペット保険に加入するとよいでしょう。

ペットには公的な医療保険制度がないため、医療費は飼い主が全額自己負担する必要があります。「経済的な事情で必要な治療が受けられない」というリスクを防ぐためには、ペット保険に加入するのがおすすめです。

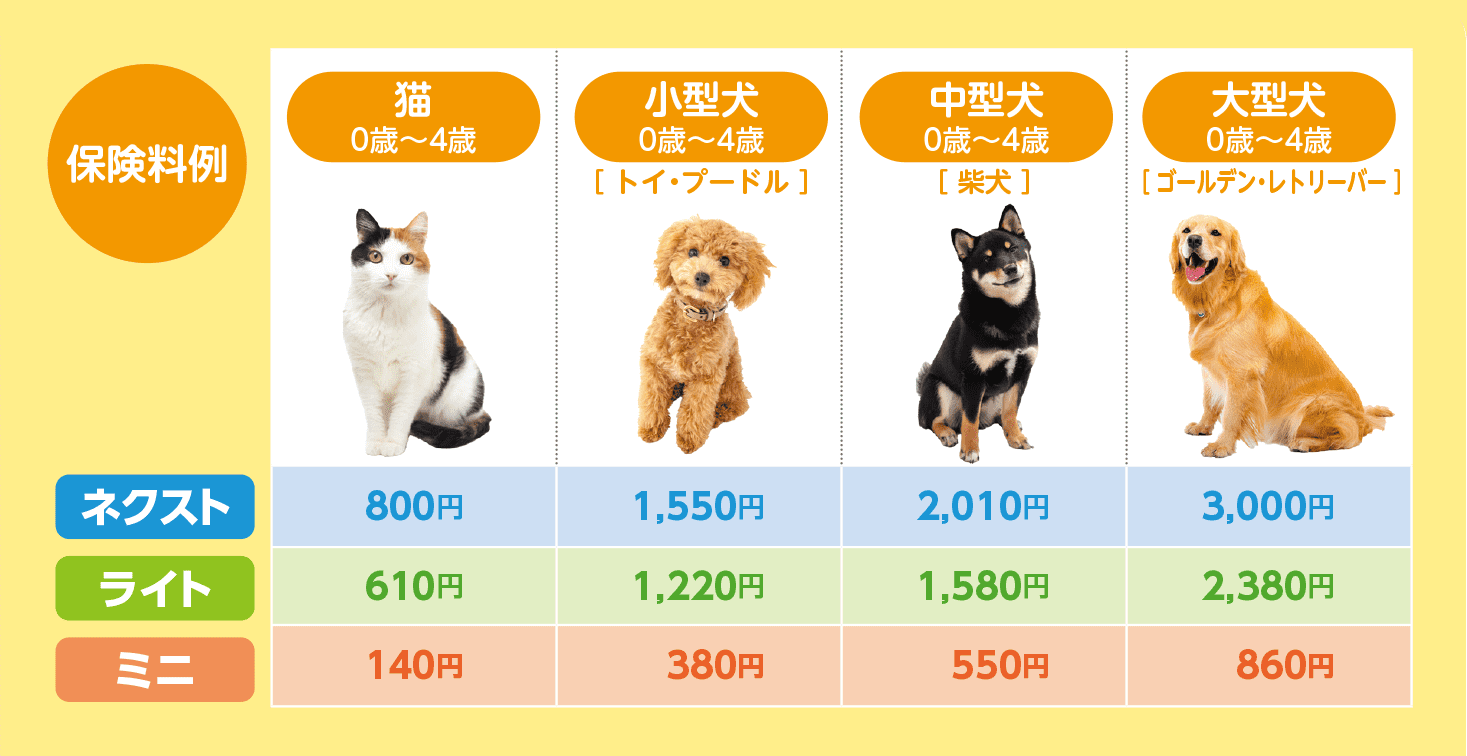

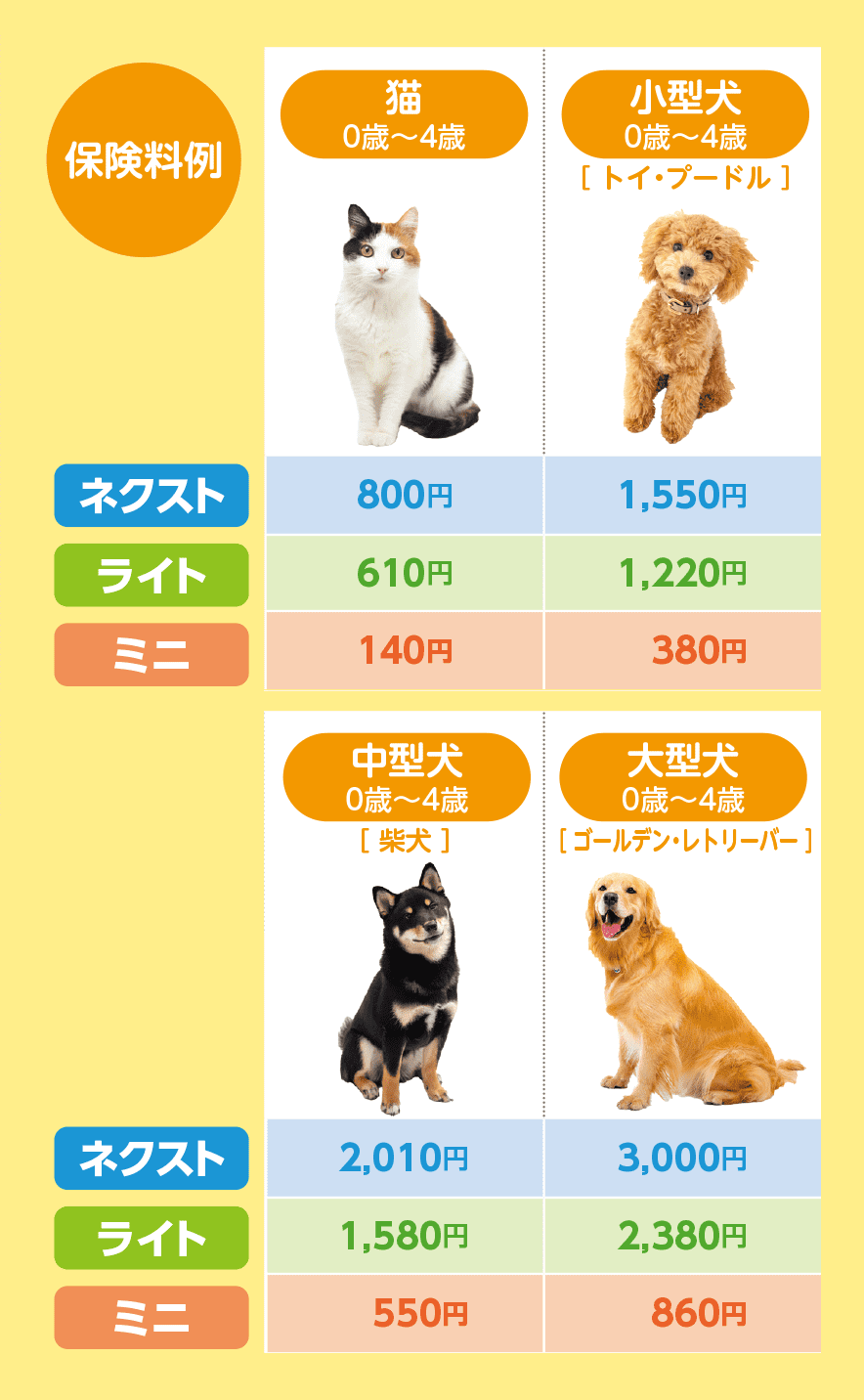

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

猫の望まない繁殖を防ぐためには、去勢手術を行いましょう。「猫に負担がかかるのでは」と心配している方も多いですが、去勢手術を受けることには、飼い主にとっても猫にとってもメリットがあります。

去勢手術を受ける際は、事前に動物病院で検査を受けましょう。少しでも不安な点がある場合は、遠慮せずに獣医師に相談してください。術前・術後は獣医師の指示に従い、なるべく負担なく手術を終えられるよう、飼い主が配慮することが欠かせません。

監修獣医師

鍋島 享(なべしま すすむ)

東京大学農学部畜産獣医学科卒業。

同大学付属病院にてインターン後、葛飾区にて動物病院を開業し46年間院長を務める。

現在は往診専門の「T・VET」院長。