猫に寄生するマダニを徹底解説!種類や症状、予防対策をご紹介

愛猫の健康を保つうえで欠かせないのが、マダニ対策です。マダニは主に屋外に生息しているため、ふだん猫を外に出さないというご家庭では、マダニ対策を意識していないというケースも多いでしょう。しかし、人間やほかのペットから猫に寄生する可能性もあるため、注意が必要です。マダニは、血液を介して危険な感染症をもたらすこともあるため、対策が欠かせません。

今回は、猫に寄生するマダニの正体や、マダニによって起こりうる感染症、ご家庭でできる予防策などを解説します。

- 猫に寄生するマダニとは?

- マダニ以外の猫に寄生するダニの種類

- マダニが原因となる猫の病気

- 猫にマダニが寄生しやすい経路・場所

- 猫のマダニの対処法

- 猫のマダニ予防方法・対策

- 愛猫のもしもに備えてペット保険も検討しよう

- まとめ

猫に寄生するマダニとは?

ダニというと、布団やカーペットで見られる、非常に小さなダニを想像する方が多いでしょう。これらはチリダニと呼ばれ、肉眼では確認できないほど小さいのが特徴です。ほこりや人間のフケなどを餌に生活しています。

一方、今回紹介するマダニは、3~10mm程度の大きさがあり、動物に寄生して吸血するのが特徴です。肉眼で確認でき、吸血すると膨らんでさらに大きくなります。

マダニは、山林や草むら、ヤブなどに生息しています。生息場所に近づいた人間や動物に寄生して吸血するのです。吸血期間は数日と長く、場合によっては10日以上もの間吸血し続けるマダニも存在します。満腹になるまでは、なかなか離れようとしません。吸血後と脱皮を繰り返して、若ダニから成ダニに成長します。メスのマダニは、吸血後に地上で大量の卵を産み、孵化した幼ダニは吸血と脱皮を繰り返して成長する、というサイクルです。

マダニは、猫にも寄生します。吸血する際に、血を介してさまざまな感染症を運んでくるため、吸血されないよう対策する必要があります。命に関わる重篤な症状を引き起こすこともあり、非常に危険です。

マダニは、春から秋にかけて活動のピークを迎えます。しかし、冬に活動するマダニも存在するため、基本的には1年中注意しましょう。

マダニが猫に寄生した時の症状

マダニが猫に寄生すると、吸血によって以下のような症状が現れます。

- 貧血

- 皮膚炎

寄生された部分に痛々しい傷跡が残ることもあります。

また、以下の感染症を引き起こすリスクもあります。それぞれの感染症や症状については後述のとおりです。

- 猫ヘモプラズマ症

- Q熱

- SFTS(重症熱性血小板減少症候群)

- ライム病

マダニ以外の猫に寄生するダニの種類

猫に寄生するダニは、マダニだけではありません。ここでは、猫に寄生する、マダニ以外のダニの種類について解説します。

- ツメダニ

- ヒゼンダニ

- ミミヒゼンダニ

これらは、感染した動物との接触によって広がります。多頭飼いをしている場合は、1匹からほかの猫、飼い主にも広がってしまうリスクがあるため、特に注意が必要です。飼い主に寄生したダニが、猫に寄生してしまう可能性もあります。

ツメダニ

ツメダニは、大きさが約0.4〜0.5mmほど、小さくフケのような見た目をしたダニです。その名のとおり、爪を使って動物の皮膚に寄生します。猫に寄生するツメダニの多くが、ネコツメダニという種類です。

ツメダニに感染すると、湿疹やかさぶた、脱毛、大量のフケの発生といった症状が見られます。

ツメダニに寄生された動物と接触することで感染するほか、ノミやシラミ、ハエが媒介することもあります。

人を刺すと、ダニ刺咬性皮膚炎を引き起こす可能性もあります。

ヒゼンダニ

ヒゼンダニは、大きさが約0.2mmほどと、非常に小さなダニです。皮膚にトンネルを掘って寄生します。ヒゼンダニは、「疥癬(かいせん)」という皮膚炎を引き起こします。強いかゆみを伴い、発疹や出血、化膿といった症状が現れます。

猫に寄生するのは、ネコショウセンコウヒゼンダニです。ネコショウセンコウヒゼンダニは、非常に感染力が強く、特に免疫があまりない子猫やシニア猫、体調不良の猫などは注意が必要です。感染した猫と接触することで人にも感染し、強いかゆみをもたらします。

ミミヒゼンダニ

ミミヒゼンダニは、その名の通り耳の近くに寄生するダニです。大きさは0.3mm程度で、外耳道に寄生して、耳垢や耳の分泌物を餌に生活します。

ミミヒゼンダニに寄生されると、ミミヒゼンダニの唾液や排泄物が原因となって、「耳ダニ症」や「耳疥癬」などを引き起こします。耳をかゆがる様子や異臭、真っ黒な耳垢が見られたら、ミミヒゼンダニの寄生を疑いましょう。

マダニが原因となる猫の病気

マダニが原因となって引き起こされる猫の病気には、以下のような種類があります。

- 猫ヘモプラズマ症

- Q熱

- SFTS(重症熱性血小板減少症候群)

- ライム病

中には、猫に感染してもほとんど症状が見られないものも多いです。しかし、人間には重篤な症状を引き起こす可能性があります。猫から飼い主に感染することもあり、飼い主の命を脅かすリスクもあるため、注意が必要です。

ここでは、それぞれの感染症の症状や危険性などを解説します。

ペット用の牛乳の与え方

ペット用のミルクには、パウダータイプやリキッドタイプ、栄養成分が添加されているものや脂肪分を控えめにしたものなど、さまざまな種類があります。年齢やライフステージ、目的などに合わせて、適切な商品を選びましょう。

リキッドタイプのミルクは、溶かす手間なく与えられるのがメリットです。一方、パウダータイプのミルクは、粉末になっている分保管がしやすく、フードに混ぜて与えられるのもメリットです。なお、手間を省こうとパウダータイプのミルクを作り置きするのは、衛生上の問題からNGです。

ペット用ミルクは、基本的には子猫や食欲がない猫、シニア期の猫が栄養を摂取するために飲むものです。健康な成猫の場合、必ず与えなければならないものではない点を理解しておきましょう。

猫ヘモプラズマ症

猫ヘモプラズマ症は、ヘモバルトネラというマイコプラズマが赤血球に寄生し、赤血球を破壊して、貧血を引き起こす病気です。猫伝染性貧血とも呼ばれます。具体的には、以下のような症状が見られます。

- 食欲不振

- 元気がなくぐったりする

- 発熱

- 歯茎や目の粘膜が白くなる

猫ヘモプラズマ症を予防するための薬やワクチンは開発されていません。そのため、まだ二に感染しないよう予防することが大切です。

Q熱

Q熱は、コクシエラという細菌によって引き起こされる感染症です。猫に感染しても、症状はほとんど見られません。しかし、人間に感染すると高熱や激しい頭痛など、インフルエンザに似た症状が現れます。

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、フタトゲチマダニによって引き起こされる感染症です。人間の致死率が高く、マダニによる病気の中でも特に注意が必要です。

猫に感染しても、症状はほとんど見られません。一方、人間に感染すると、以下のような症状が現れます。

- 発熱

- 倦怠感

- 嘔吐・下痢

- 消化器症状

- 神経症状

- リンパ節腫脹

- 白血球・血小板減少

- 出血症状

最悪の場合、命を落とすこともあります。有効な治療法は見つかっておらず、フタトゲチマダニは日本全国に生息しているため、注意が必要です。

ライム病

ライム病は、ボレリアという細菌によって引き起こされる感染症です。日本では、北海道と長野県での発症が多く報告されています。

猫に感染しても、目立った症状は見られない可能性が高いです。しかし、人間に感染すると、以下のような症状が現れます。

- 発熱

- 頭痛

- 倦怠感

- 遊走性紅(刺された部位に赤い皮疹が出現し、拡大して大きな赤みになること)

猫にマダニが寄生しやすい経路・場所

マダニは目視で確認できるものの、吸血前は特にサイズが小さく、気づかないうちに寄生されてしまうことも多いでしょう。猫にマダニが寄生しやすい経路・場所を理解しておけば、効果的なマダニ対策につながります。

ここでは、猫にマダニが寄生するパターンを4つ紹介します。

- 屋外からの寄生

- 屋内・家の中での寄生

- ダニが寄生した犬からの寄生

- ダニを人が持ち込んだことによる寄生

屋外からの寄生

マダニは、草むらや河川敷などの屋外に生息し、寄生相手が近づくのを今か今かと待っています。猫を自由に外出できるようにしている場合、外出中にダニが寄生してしまう可能性が高いです。

猫をなるべく外に出さないことがベストですが、外に出す場合は予防薬を使用したり、帰ってきたら全身をくまなくチェックしたりして、寄生にすぐに気づけるようにしましょう。

屋内・家の中での寄生

屋内・家の中は、ダニ全般が発生しやすい環境です。特に、湿度が高く、ほこりやゴミが溜まりやすい場所は、ダニの温床となります。猫が生活する用のベッドやカーペットなども、注意が必要です。

屋内・家の中での寄生を防ぐためには、こまめな掃除はもちろん、換気や除湿をして湿度が高くならない工夫をしたり、猫が触れる布類を定期的に日干し・乾燥させたりすることが大切です。

なお、ダニを予防するための薬剤も販売されていますが、商品によってはペットがいる環境では使えないこともあります。猫がいても使える安全なものを選び、利用する際は、猫が薬剤を口に入れないよう注意しましょう。

ダニが寄生した犬からの寄生

犬と一緒に生活している場合は、犬から寄生する可能性が高いです。猫を外出させないようにしていても、散歩中に犬がマダニを寄生させてしまい、そこから猫に寄生するケースが考えられます。そのため、犬のマダニ対策も欠かせません。

草むらや河川敷など、マダニが生息している場所を避けて散歩させる、散歩時に服を着させる、散歩後はマダニがいないかをチェックする、予防薬やマダニの駆除薬を投与するなど、できることはたくさんあります。

なお、ノミ・ダニ駆除薬は市販されていますが、動物病院で処方してもらいましょう。市販のものよりも、高い駆除効果を見込める駆除薬を処方してもらえるためです。

ダニを人が持ち込んだことによる寄生

飼い主や家族が持ち込んだマダニが、猫に寄生してしまうパターンも考えられます。マダニに限らず、ダニは自然界や職場・学校などの人が集まる場所にも生息しているため、注意が必要です。

特に、草むらや河川敷などに出かける時は、長袖・長ズボンを着用したり、家に戻る前に全身をチェックしたりして、家の中に持ち込まないようにしましょう。

猫のマダニの対処法

マダニは、肉眼で確認できるサイズです。特に、吸血後は大きく膨らむため、猫の皮膚に寄生しているのを見つけたら、すぐに取りたくなるでしょう。

しかし、無理に引っ張って取ったり、潰したりするのはNGです。マダニを見つけたら、すぐに動物病院を受診しましょう。

マダニは、非常に強くくっついて吸血するため、無理に撮ろうとすると、頭だけが皮膚に残ったままになったり、皮膚が裂けたりする可能性があります。細菌やウイルスを媒介していることもあるため、自身で対応しようとするのは危険です。

動物病院では、ノミ・ダニ駆除薬などを使ってマダニの駆除・適切な処置をしてくれます。

猫のマダニ予防方法・対策

猫のマダニを予防するためには、飼い主の努力が必要です。清潔で猫にとって過ごしやすい環境を整えれば、マダニ対策にもつながります。

ここでは、飼い主にできる猫のマダニ予防方法・対策を5つ紹介します。

- 部屋はこまめに掃除する

- 布類は洗濯する

- 定期的に予防薬を投与する

- ブラッシングを行う

- 定期的にシャンプーを行う

部屋はこまめに掃除する

ほこりや皮脂などが高まってしまうと、ダニが繁殖しやすくなります。屋内は、ただでさえダニにとって過ごしやすい環境であるため、注意が必要です。

部屋をこまめに掃除して清潔に保つほか、定期的な換気や除湿を心がけましょう。

布類は洗濯する

猫が使っているベッドや毛布、人間の布団やカーペットなど、布類はダニの温床になりやすいです。こまめに洗濯し、日干ししましょう。洗った後は、風通しがよい場所でしっかりと乾燥させ、湿気が残らないようにすることも大切です。掃除機でダニを吸い取ったり、ダニ防止グッズを活用したりするのも効果的です。

定期的に予防薬を投与する

猫を完全に室内飼育することが難しい場合は、定期的に予防薬を投与しましょう。

予防薬は、首に垂らすタイプのほか、錠剤タイプもあります。中には、ノミやほかの寄生虫も一緒に予防できるものもあるため、動物病院に相談して、猫に合ったタイプの薬を処方してもらいましょう。

ブラッシングを行う

外から帰ってきた猫や犬には、ブラッシングを行うのも効果的です。ブラッシングでマダニやダニを完全に除去するのは難しいですが、吸血前のマダニならある程度落とせる可能性があります。ブラッシングのために全身をチェックする際に、マダニの存在に気づけることもあるでしょう。

マダニは、特に目や鼻の周り、耳、胸、おしりの周り、内股など、被毛があまり濃くない場所に寄生しやすいです。家に入る前に、しっかりとブラッシングを行い、マダニが寄生していないかチェックしてください。

定期的にシャンプーを行う

猫は、頻繁にシャンプーする必要がない動物です。しかし、マダニをチェックしたり、皮膚を清潔に保ったりするために、時々シャンプーを行っても問題ありません。

シャンプーする際は、マダニがいないかを入念にチェックしましょう。マダニを発見したら、無理に除去しようとせず、すぐにかかりつけの獣医に相談してください。

マダニに神経質になるあまり、毎日シャンプーをするのもNGです。皮脂が落ちて乾燥し、かえって皮膚炎になりやすくなります。

また、首に垂らすタイプの薬剤を使用する場合は、使用する前後にシャンプーをしない方が望ましいことがあります。予防薬を処方してもらう際に確認しておきましょう。

愛猫の「もしも」に備えてペット保険も検討を

愛猫を大切に育てるためには、万が一の事態に備えてペット保険に加入すると安心です。ペットには人間のような公的保険制度がないため、治療や入院が必要になった場合、医療費は全額飼い主の自己負担になります。

ペット保険に加入していれば、高額な医療費が必要なもしもの事態が発生しても、落ち着いて適切に対応できます。

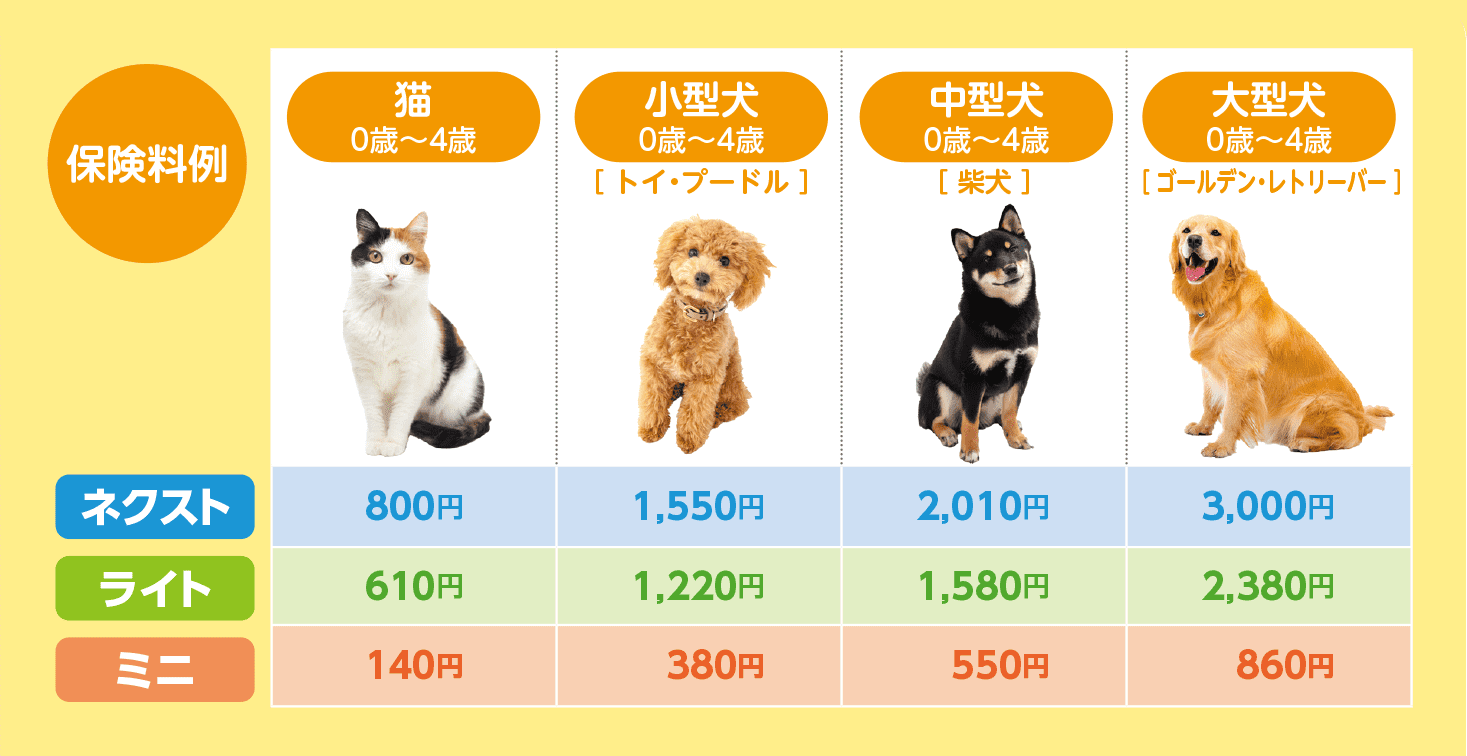

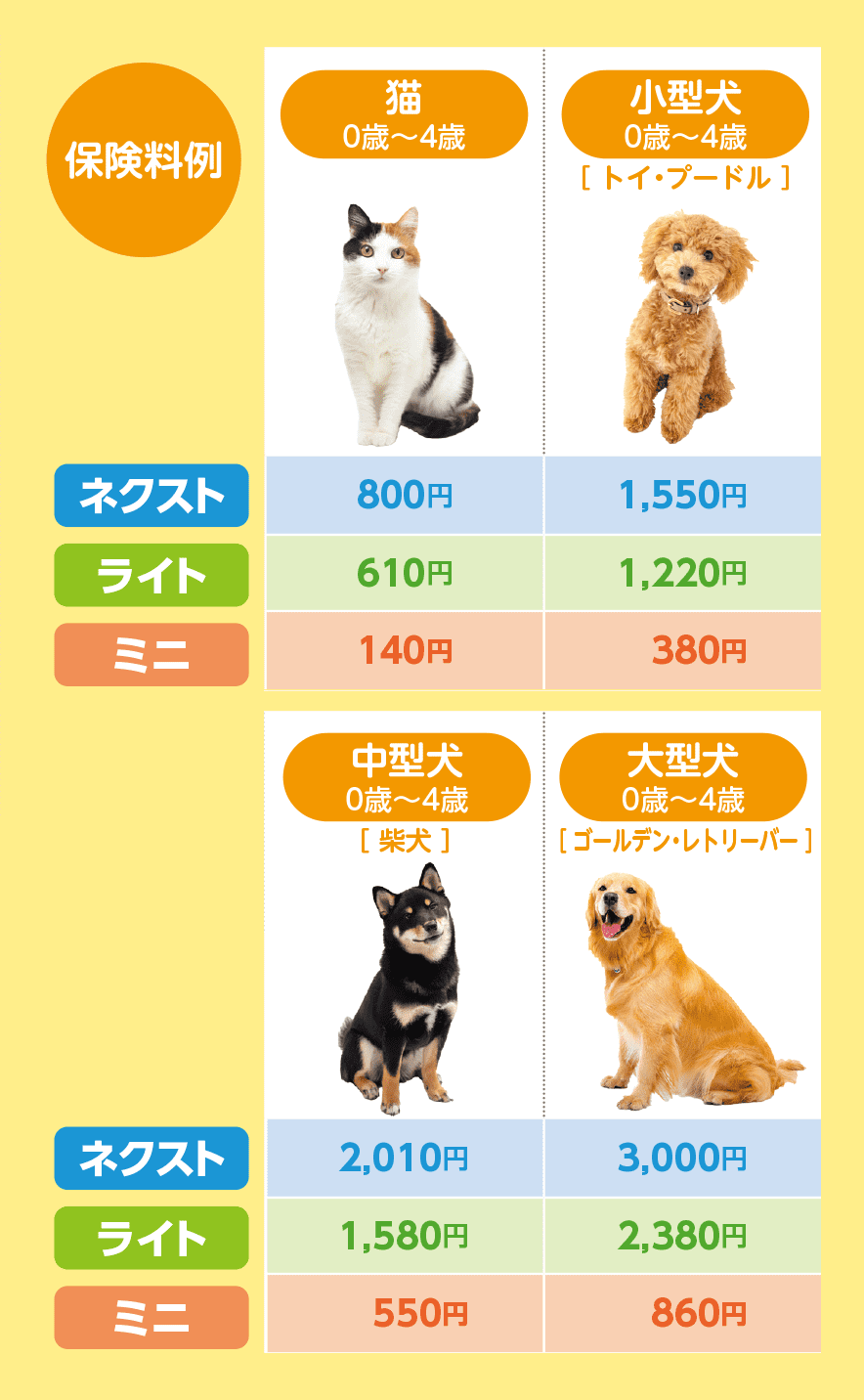

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

マダニは、猫が屋外に出ることで寄生するほか、人間やほかのペットから寄生することもあります。マダニを防ぐためには、家族全員がマダニ対策を徹底することが欠かせません。

マダニは、猫に寄生して吸血すると、貧血や皮膚炎、感染症を引き起こす可能性があります。特に、感染症の中には猫には目立った症状が見られないものの、人間に感染すると危険な症状を引き起こすものもあるため、注意が必要です。

猫のマダニを予防することは、飼い主の身を守ることにもつながります。この記事を参考に、適切なマダニ対策を行い、飼い主もペットも快適に過ごせる環境を整えてください。