猫の良性腫瘍と悪性腫瘍の違いは?癌の症状や種類、治療・対応方法を紹介

近年の医療の発達や生活環境の向上により、猫の平均寿命は年々長くなっています。

その一方で増加している疾患も多く、癌もそのなかのひとつです。

癌は腫瘍がもとで発生するものですが、腫瘍には良性と悪性の2種類があります。

そこで今回は、良性腫瘍と悪性腫瘍の違いについて詳しく解説します。

また癌の症状や種類、治療方法などもご紹介するので、愛猫の健康が気になる方はぜひ最後までお読みください。

- 猫の癌について

- 猫の癌の原因とは

- 猫の癌の主な症状

- 猫の癌の9つの種類

- 猫の癌の治療3選

- 猫の癌の治療費の相場は?

- 猫の癌を予防する方法は?

- 愛猫が癌になってしまった時の対処方法

- 愛猫のもしもに備えて保険に加入しましょう

- まとめ

猫の癌について

癌とは、遺伝子の変異によって無限に増えるようになった腫瘍のうち、元の臓器を離れても増え続けて転移を起こすものや、周りの組織を侵食する悪性のものを指します。

癌は悪性腫瘍とも呼ばれ、今日の猫の死因トップとなっています。

特に高齢の猫の場合、約半数は癌が原因で亡くなるとされています。

猫の良性腫瘍と悪性腫瘍の違い

腫瘍は良性と悪性に分かれており、悪性腫瘍の場合に癌と呼ばれます。

良性腫瘍は、体内の細胞が異常な増殖を起こして形成されますが、周囲の組織に侵入したり、他の部位に広がることはありません。

一方、悪性腫瘍の場合、周囲の組織や他の部位にも広がります。

それぞれ詳しくご紹介します。

良性腫瘍の場合

良性腫瘍には、以下のような特徴があります。

- 成長が緩やか

- 周囲の組織に侵入・転移をしない

- 周囲の組織を圧迫して押しのけるように大きくなる

良性腫瘍が発覚した場合は、手術で完全に取り除くことができれば、再発をする可能性は低いです。しかし、良性腫瘍のできる場所によっては、悪性の症状が見られることもあります。

悪性腫瘍の場合

悪性腫瘍には以下のような特徴があります。

- 早い成長

- 転移性

- 浸潤性(周囲の組織を巻き込んで大きくなる)

良性と比べて成長が早く、周囲の健康な組織に侵入し、浸潤する特徴があります。腫瘍が増殖するにつれて、周囲の組織が圧迫されたり壊されたりすることがあります。

悪性腫瘍が体内で増殖することで、正常な細胞に栄養や酸素が供給されにくくなり、腫瘍そのものの健康被害のほかにも悪影響が出ることも多いです。

悪性腫瘍は、一般的に予後が良くありません。治療が難しいため、早期の診断と適切な治療を受けることが重要です。

猫の癌の原因とは

猫が癌になる原因は、老化が最も一般的です。

人間と同じように、高齢になるほど発症リスクが高まります。

その他の原因には、ストレスや慢性炎症、肥満などの生活習慣、感染症、遺伝的要因、放射線や化学物質の曝露、ホルモンの影響などがあります。

特定の感染症(猫白血病ウイルス感染症など)も発症リスクを高めますが、加齢による遺伝子の変異が最も主要な原因とされています。

猫白血病ウイルスが原因で発生する癌としては、リンパ肉腫などが挙げられます。

また、特殊な例では紫外線が強い場所に住む白猫が、紫外線が原因の癌(扁平上癌)になることもあります。

猫の癌の主な症状

実際に癌になった場合、猫にはどんな症状が出るのでしょうか?

癌には初期段階や末期段階があり、それによって症状も異なります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

初期症状の場合

猫の癌の初期症状の場合は、以下のような症状が見られます。

- しこり・腫れ

- 咳・鼻水・鼻血

- 疲れやすい・すぐに座り込む・元気がない

- 体重が減る

- 下痢・便秘・頻繁に嘔吐する

- 血尿・尿が出にくい

- 傷がなかなか治らない・皮膚病

- 極端に性格が変わる

それぞれ解説していきますね。

しこり・腫れ

体の特定の部位にしこりや腫れが感じられる場合、腫瘍の可能性があります。 特にリンパ腫や皮膚の癌、乳腺腫瘍の初期には皮膚の下や乳腺にしこりができることが多いです。

咳・鼻水・鼻血

喉や鼻の領域に腫瘍が発生すると、咳・鼻水・鼻血などの呼吸器症状が現れることがあります。肺がんの初期症状の可能性もあるので、注意が必要です。

疲れやすい・すぐに座り込む・元気がない

猫が通常よりも疲れやすく、活動量が減少したり、元気がなくなったりする場合、内部の異常を示す可能性があります。あらゆる癌の初期症状に当てはまるので注意が必要です。

体重が減る

元気そうなのにもかかわらず、体重が減少する場合、これは癌などの病気の兆候として考えられます。定期的な体重のモニタリングが重要です。 この症状もあらゆる癌の初期症状に当てはまります。

下痢・便秘・頻繁に嘔吐する

消化器系の腫瘍は、下痢、便秘、または頻繁な嘔吐といった消化器系の異常を引き起こす可能性があります。薬を飲んでもよくならない場合は注意してください。

血尿・尿が出にくい

尿路系の腫瘍は、血尿や排尿の困難さといった尿路の症状を引き起こす可能性があります。 この症状が見られた場合、膀胱癌の可能性が高いです。

傷がなかなか治らない・皮膚病

皮膚や周囲の組織に腫瘍がある場合、傷口や皮膚の問題が治癒しないことがあります。 この症状が見られた場合、皮膚癌・リンパ腫の可能性が高いです。

極端に性格が変わる

痛みや不快感、または体内の異常によって、猫の行動や性格が急激に変化することがあります。また、脳腫瘍ができた場合、猫の性格が180度変わることもあります。

末期症状の場合

癌の末期症状は多岐に渡りますが、上記の初期症状に加えて、2つの症状が現れる場合があります。

- 機能障害

- 悪液質(かる痩せ)

癌が進行すると、猫の臓器や組織の機能が障害されることがあります。

例えば、癌が臓器に広がると、その臓器の正常な機能が妨げられてしまいます。

これにより、食欲不振、消化器系の問題、呼吸困難、移動能力の低下などの症状が見られるようになります。

癌の末期段階では、悪液質(かる痩せ)が一般的に見られます。

悪液質は、栄養不良や体重減少、筋肉量の減少などの症状を含みます。

悪液質は、癌が猫の身体全体に影響を与える進行した段階でより顕著に現れます。

これは、癌の進行により猫の身体が消耗され、栄養が効果的に吸収されなくなることによるものです。

猫の癌の9つの種類

ここまでは、猫の癌の症状について解説しましたが、癌によっても症状は異なります。

そこでここからは、猫の癌の種類についてご紹介します。

猫の癌は全部で9種類あり、以下の通りになっています。

- 悪性黒色腫(メラノーマ)

- 乳腺腫瘍

- 肺癌・肺腫瘍

- 扁平上皮癌

- 肥満細胞腫

- 肝細胞癌・肝臓癌

- 血管肉腫

- 悪性リンパ腫

- 移行上皮癌・膀胱癌

それぞれ見ていきましょう。

悪性黒色腫(メラノーマ)

悪性黒色腫は、メラノサイトと呼ばれる皮膚の細胞から発生する癌です。

一般的には、暴露された皮膚や粘膜で発生しますが、内部器官や目の中にも発生することがあります。猫の場合、特に口腔内の黒色腫がよく見られます。腫瘍の表面は自壊して出血していることが多いので、腫瘤が黒くない場合も多いです。

乳腺腫瘍

乳腺腫瘍は、猫にとって非常に一般的な癌で、全腫瘍の17%を占めるともいわれています。

特に未去勢のメス猫に発生しやすく、乳房の組織から発生します。これらの腫瘍はしばしば悪性であり、手術的な摘出が通常の治療法です。

肺癌・肺腫瘍

肺癌や肺腫瘍は、猫の場合比較的まれですが、喫煙や二手の煙霧にさらされたり、化学物質に曝露されることで発生する可能性があります。呼吸困難や咳、血痰などの症状が見られる場合、肺癌の可能性があります。

扁平上皮癌

扁平上皮癌は、猫の口腔内や鼻腔内に発生することがよくあります。口内の潰瘍や腫れ、食事の際の不快感などが見られる場合、扁平上皮癌の可能性があります。早期の診断と治療が重要です。

肥満細胞腫

肥満細胞腫は、肥満細胞ががん化する悪性腫瘍です。皮膚に発生する「皮膚型」と脾臓・肝臓・腸などに発生する「内臓型」があります。

皮膚型の場合、頭部や首の周りなどで赤みや痒みが起こります。皮膚型の場合、良性のことも多いです。しかし、内臓型は悪性度が高く、転移しやすいと言われています。

肝細胞癌・肝臓癌

肝細胞癌は、肝臓から発生する悪性の腫瘍です。肝臓の機能障害や消化器系の問題が見られる場合、肝細胞癌の可能性があります。肝臓の癌は通常進行が速く、予後が悪いことが多いです。

血管肉腫

血管肉腫は、血管組織から発生する悪性の腫瘍です。脚や腹部の腫れ、皮膚の色素沈着、傷口からの出血などの症状が見られる場合、血管肉腫の可能性があります。

激しい動きをした場合に、血管が破裂すると、出血多量で亡くなってしまうこともあります。

悪性リンパ腫

悪性リンパ腫は、リンパ組織から発生する悪性の腫瘍です。リンパ節の腫れ、消化器系の問題、体重減少などの症状が見られる場合、悪性リンパ腫の可能性があります。免疫抑制療法や化学療法が治療法として使用されることがあります。

移行上皮癌・膀胱癌

移行上皮癌は、膀胱内の上皮細胞から発生する腫瘍です。膀胱炎の症状、血尿、排尿の困難などが見られる場合、移行上皮癌の可能性があります。治療法には手術、放射線療法、化学療法などがあります。

猫の癌の治療3選

猫の癌の治療法には大きく分けて以下の3つの方法があります。

- 外科療法

- 化学療法

- 放射線療法

腫瘍の大きさや種類、症状によって上記の方法を組み合わせて治療を行います。

上記の3つの方法と併用して、免疫療法も行うこともあります。

免疫療法とは、比較的新しい治療方法で、免疫をつかさどるリンパ腫にがん細胞を攻撃させる治療方法です。

今回は、代表的な3つの治療方法について詳しくご紹介します。

外科療法

外科療法は、猫のがん治療で広く使用される王道の治療方法です。

これは、腫瘍を摘出し、周囲の健康な組織をできるだけ保護することを目指します。

外科療法は、腫瘍が十分にアクセス可能である場合や近隣の臓器に広がっていない場合に有効です。

手術後、摘出した腫瘍の組織学的検査が行われ、腫瘍の性質や進行度を判断するために役立ちます。この治療法は、腫瘍の局所的なコントロールや症状の緩和に役立ちます。

化学療法

化学療法は、抗がん剤を使用してがん細胞を破壊する治療法です。

これらの抗がん剤は、がん細胞のDNAや細胞分裂を標的として働き、がん細胞の成長と増殖を阻害します。化学療法は、転移性のがんや全身に広がったがんの治療に使用されます。ただし、化学療法には副作用があり、消化器系の問題、髪の毛の脱落、免疫抑制などが見られることがあります。

そのため、獣医師が猫の健康状態をモニタリングし、適切な副作用管理を行う必要があります。

放射線療法

放射線療法は、高エネルギーの放射線を使用してがん細胞を破壊する治療法です。

放射線はがん細胞のDNAを損傷させ、その増殖を阻害します。

これにより、腫瘍のサイズを減少させたり、症状を緩和させたりすることが可能です。

放射線療法は、手術が不可能な場合や、腫瘍が特定の部位に局在している場合に有効です。しかし、周囲の健康な組織にも影響を及ぼす可能性があるため、獣医師が治療計画を立てた上で行われます。実施する場合は、全身麻酔をかけることがほとんどです。

猫の癌の治療費の相場は?

私たち人間と違って、猫の治療費や診療費には「健康保険」や「国民健康保険」といった公的保険制度が用意されていません。そのため、愛猫が癌になった際は、治療費の全額を自己負担で支払う必要があります。

猫が癌になった場合は、最低でも10万円〜が相場になっています。

金銭面で不安な場合は、ペット保険を検討するのがおすすめです。

猫の癌を予防する方法は?

猫の癌を予防するためには、メスの場合は早めに避妊手術を受けるようにしてください。

避妊手術を受けることで、乳腺腫瘍になるリスクが軽減されます。

またリンパ腫などの原因となる猫白血病ウイルスに感染させないために、室内飼育を徹底してください。

また、白猫を飼っている場合、日光浴や太陽光線を浴びさせすぎないようにすることも大切です。喫煙や副流煙の影響も避けるべきであり、定期的な健康診断や適切な検査を行い、早期発見・治療に努めることが重要です。

愛猫が癌になってしまった時の対処方法

しっかり予防をしていたとしても、愛猫が癌になってしまうことはあります。

愛猫が癌になってしまった場合は、下記のように対処してあげましょう。

- 治療方針・治療法を決める

- 愛猫を一番に考えて寄り添ってあげる

それぞれ解説していきます。

治療方針・治療法を決める

愛猫が癌と診断されたら、まずはどうやって治療をしていくか決める必要があります。

治療法はさまざまですが、癌の状態や治療法のメリット・デメリット、費用、猫の気持ちを考えて治療法を獣医師と決めていきましょう。

提案された治療法に納得できない場合は、セカンドオピニオンを受けるのもおすすめです。

愛猫を一番に考えて寄り添ってあげる

愛猫が癌と診断された場合、癌によっては予後が悪く、余命が宣告されてしまうこともあります。しかし、いつまでもくよくよするのではなく、最後まで愛猫がストレスなく余生を楽しめるように最善を尽くすようにしてください。

かかりつけの獣医師さんと相談し、最後まで愛猫に寄り添ってあげることが大切です。

治療をしても、これ以上よくなる見込みがない場合は、痛みを無くしてあげる緩和治療を検討するのも良いでしょう。

愛猫のもしもに備えて保険に加入しましょう

猫の癌はいつ襲ってくるかわかりません。発症した際に、治療が高額になるため、思うような治療を受けさせられずに一生後悔する可能性もあります。

癌以外にも猫の病気やケガは、予兆なくいきなりやってくることもあります。突然の手術で高額な医療費がかかる場合もあるでしょう。

そんな愛猫の"もしも"の時のために、ペット保険に入ることをおすすめします。高額になりがちなペットの診療費に備えることで、いざという時に十分な治療を受けさせることができます。

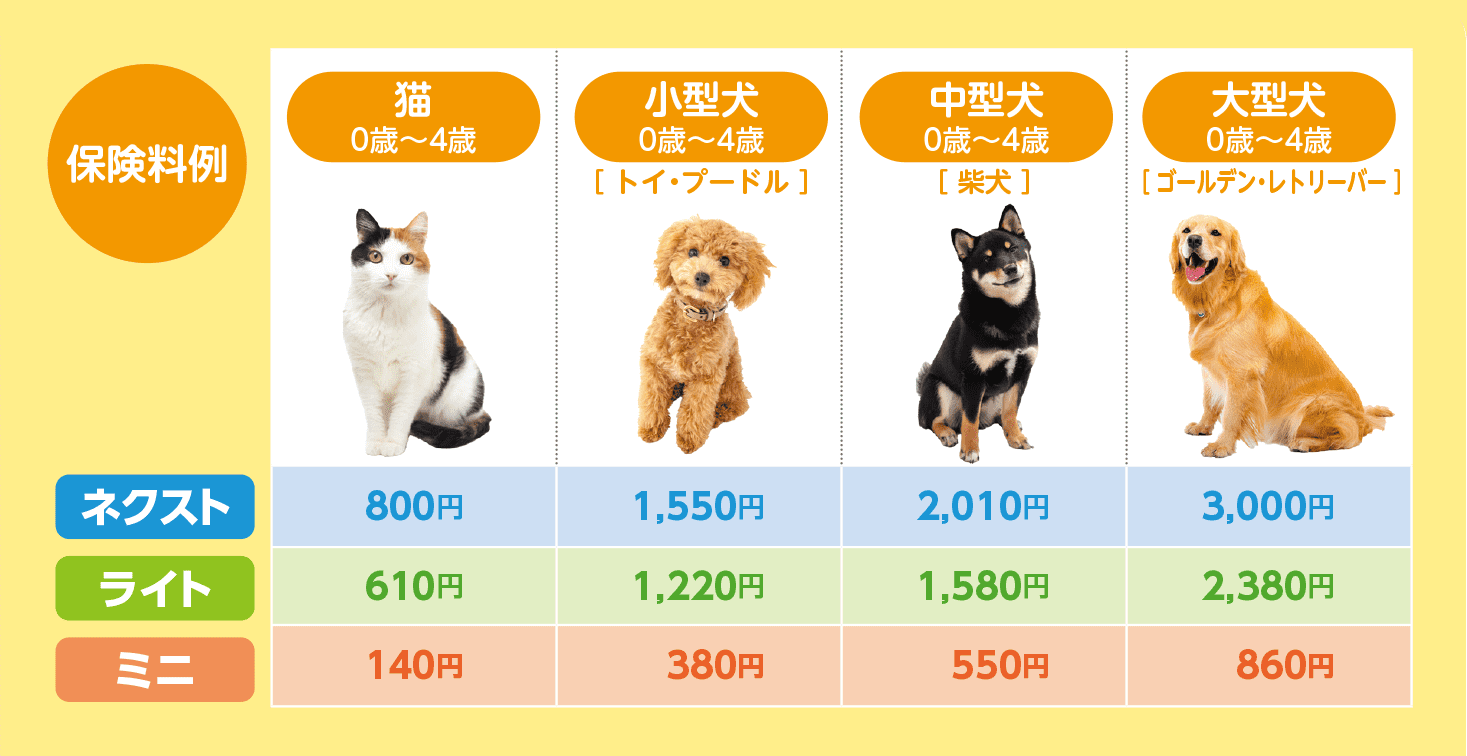

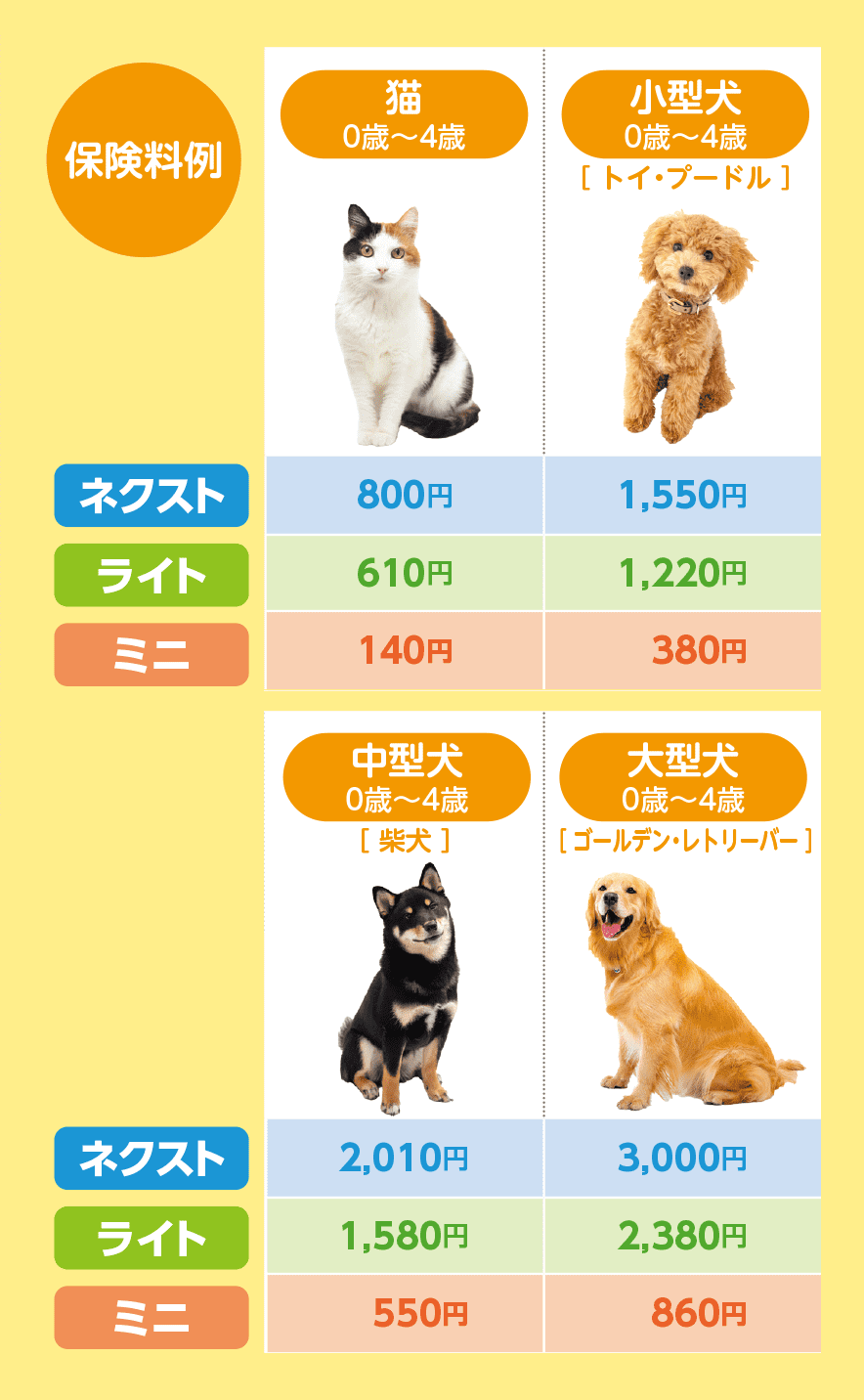

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

今回は、猫の腫瘍、癌について詳しく解説しました。

猫の癌は死亡率が高いため、早期発見・治療を行うことが重要です。

ペット保険に加入していれば、もしもの時に安心して治療ができます。

ペット保険にはさまざまなプランがあり、どれも補償内容が異なるので、愛猫がかかりやすい病気を理解し、必要性に応じたペット保険を選べるようにしましょう。