猫が吐く原因は?チェック項目や嘔吐別に危険度と対処法を紹介!

愛猫が突然吐いてしまったら、「何か病気だろうか?」と心配になってしまう飼い主さんも多いのではないでしょうか。猫は病気でなくても嘔吐をする生き物なので、大抵の場合は心配ないでしょう。しかし、嘔吐の種類によっては、危険な病気のサインになっていることもあります。また、いざという時に冷静な判断ができるように、嘔吐の対処法を知っておくことは非常に重要です。そこで、今回は、猫が吐く原因と危険度について詳しく解説していきます。

猫の嘔吐について

二足歩行の人間に比べて、四足歩行の猫は、食道や胃などの消化器官がほぼ横並びになっていることから、人間よりも吐きやすい構造になっています。また、猫は健康上に問題がなくても吐くことがあります。なぜなら、頻繁に毛づくろいをするので、胃の中に毛がたまりがちとなり、胃の中にたまった毛を「毛玉」としてもどすからです。また、食道筋層の構造上でも、犬と比べて消化に時間がかかりやすくなっているため、フードの吐き戻しが起きやすいといわれています。

※※こんな症状の場合は今すぐに受診してください

猫は、基本的に吐いても食欲がある場合は心配する必要はありませんが、食欲不振を伴う嘔吐の場合は、病気の兆候の可能性があります。その他にも、以下のような症状が見られたら、病気の可能性があるのでなるべく早く受診しましょう。猫の嘔吐の原因はさまざまなので、少しでも違和感を感じたら早い段階で獣医師さんに相談することが大切です。

- 嘔吐物に異物が混ざっている

- 吐こうとしているが吐けていない

- 嘔吐物に血が混ざっている

- 便臭や薬品臭など、嘔吐物から異臭がする

- 嘔吐に加え、発熱、下痢の症状が見られる

猫が吐いた時のチェック項目

ここからは、猫が吐いた時の自分でできるチェック項目についてご紹介します。

獣医師に現状を詳しく伝えることで、スムーズに治療ができることが多いので、ぜひ覚えるようにしましょう。

タイミング

実際に猫が嘔吐するタイミングをチェックしておきましょう。

早食いした直後の場合は、食べ過ぎが原因の吐き戻しをすることが多く、健康面での以上は考えられないことが多いです。

ただし、毎食後に頻繁に吐くようであれば、獣医師に見てもらうようにしてください。

食後すぐに嘔吐する場合は、胃や食道など口に近い部位に異常が起こっている可能性があります。

せっかく食べ物を食べたとしても、食道が塞がれていたり傷があったりすると食べ物が喉を通らずに吐き出してしまうケースがあります。

また食後数時間後に吐いてしまう場合は、腸などの消化器官に異常があることが考えられます。嘔吐物から便のような臭いがした場合は、十二指腸や小腸の異常のおそれがあるため、早めに受診するようにしてください。

頻度

愛猫の嘔吐物の頻度もチェックすることで、動物病院を受診するかどうかを判断できるようになります。

猫は吐き戻しをよくする性質があるので、一度に2〜3回連続して吐いても、その後ケロッとしている場合はそこまで心配する必要はありません。

しかし、吐いた後の様子がいつもと異なる場合は、病院で診てもらうようにしてください。

1日のうちに4回以上吐いている場合は、緊急性の高い腹腔内の病気などの可能性が考えられます。

また3日間以上の吐き戻しが続く場合は、異物誤飲や消化器系疾患の可能性が高いです。

嘔吐をせずに、頻繁にえずいている場合も、何かしらの異常が起こっている可能性が高いので、病院に連れていくようにしてください。

嘔吐物の中身と色

猫が吐いた際には、嘔吐物の中身と色をしっかりチェックするようにしてください。

毛玉を吐く場合は、一般的な吐き戻しなので問題ありませんが、違った嘔吐物の場合は注意するようにしてください。

餌がそのまま嘔吐物として出てきた場合は、早食いによる嘔吐の可能性が高いです。

何度も続かない限りは病院に連れていく必要はありません。

一方、食べ物ではない異物が入っていた場合は、緊急度が高い可能性があります。

また、嘔吐物の色によっても緊急度は異なります。

【嘔吐物の色】

・茶色

胃や腸などの消化管からの出血、もしくは炎症を起こしている可能性あり。

・白色の泡、透明

空腹やストレスが原因の胃液を吐いている可能性が高く、何度も吐かない場合は病院に連れていく必要はない

・赤色やピンク色

何かしらの病気にかかっている可能性が非常に高い。

鼻からもピンク色の血液が出ている場合は、心臓性肺水腫の可能性があり、嘔吐物が赤黒い場合はがんなどのケースが考えられる

・黄色

黄色い場合は胆汁の可能性が高い。その後食事が出来ている場合は緊急度は高くないが、2〜3日連続で続いた際には肝炎や腎臓病など他の病気を患っている可能性がある。

嘔吐物の中身や色をしっかりと見極めて、きちんと獣医師に伝えるようにしましょう。

吐いたもので分かる?猫が吐く原因と対処法

嘔吐物の内容を見ることで、猫の吐いた原因や危険度、対処法がわかります。

ここからは、猫が吐いたものとそれに関する危険度を解説していきます。

1:猫が毛玉を吐いたとき 危険度★

猫は、舌で被毛を舐めて毛並みを整えるグルーミングを頻繁に行いますが、その時に抜けた毛は吐き出さずに飲み込んでしまいます。グルーミングで飲み込んだ毛は、通常であれば便と一緒に排泄されますが、一部は胃で消化されずに毛玉となり、大きすぎると腸閉塞や宿便を引き起こす恐れがあるので吐き出すのです。健康な猫は毛玉を1ヶ月〜数ヶ月おきに吐き、長毛種や生え変わりの時期の猫は、吐く回数が少し多くなります。ただし、1週間のうちに何度も吐いたり、食欲不振などの異変が見られたら、毛球症の可能性があるため、動物病院を受診しましょう。

対処法

短毛種より長毛種の方が毛玉がたまるリスクが高いので、こまめにブラッシングをしたり、毛玉が出やすくなるフードやサプリを与えるなど対策してあげましょう。また、毛球をほぐしたり、作りにくくする毛球除去剤を投与してもよいでしょう。

2:猫が黄色い液体を吐いたとき 危険度★★

猫が黄色い液体を吐いている場合、この液体は「胆汁」です。胃液に胆汁が混ざった物です。

長時間、胃が空っぽになると胆汁が胃に逆流してしまい、その刺激によって嘔吐が生じます。胆汁は黄色の液体なので、嘔吐内容物も黄色の液体となります。時間帯は朝や夜の食事前の空腹時が多く、食べたものは吐かないというのが一般的です。

また、猫はわずかな変化でストレスを感じてしまう生き物なので、ストレスが原因で、胃酸が過剰に分泌され、逆流を起こしてしまうこともあります。

対処法

予防法としては、空腹の時間を長時間作らないことが効果的です。したがって、食事の時間や回数を変更します。早朝に吐くようであれば、夜の食事時間を遅らせたり、寝る前に少量与えるなどといった対策を行います。時間を変えてみても嘔吐の頻度が減らない場合は、獣医師さんに相談しましょう。また、ストレスから胃の動きが悪くなることもあるので、ストレスの原因として思い当たることがあれば解消してあげましょう。

3:猫が透明の液体・白い泡を吐いたとき★★

空腹時や暑い日などに一気に水を飲むと、透明の液体を吐くことがあります。これは胃液がほとんどです。これも黄色い液体と同様で、空腹が原因の可能性や、胃腸運動が低下していることが考えられます。また、おもちゃなどの異物を誤飲誤食してしまった場合にも、唾液が過剰に分泌され、白い泡となって嘔吐することがあります。このケースの嘔吐のほとんどはすぐに収まりますが、何度も繰り返し吐き続けていると、脱水症状になることもあります。

対処法

空腹が原因で吐き気を催している際には、キャットフードやおやつを少しだけ与えて、空腹状態を解消してあげることで嘔吐を抑えることができます。しかし、一気に与えてしまうと、胃が驚いてしまうので、少しずつ与えるようにしましょう。

食欲がない場合には、異物を飲み込んでしまった可能性があるので、早急に動物病院へ連れて行ってください。

4:茶色の嘔吐物を吐いたとき★★★

茶色い液体を吐いた場合、フードが消化されずに出ている場合が多いので、出した後に元気であれば心配する必要はありません。この場合の嘔吐物の特徴は、食べたものを吐いているので固形物も混ざり茶色く、ドロドロである場合が多いです。中には吐糞することもあります。吐糞は異常状態です。匂いが便臭であれば病院へ行かれてください。

しかし、食べたものに血液が混ざって茶色くなっている場合もあるので注意しましょう。血液は、出血から嘔吐まで時間が経過しているときは、茶色に変色します。この場合、消化器官のトラブルが発生している可能性があるので、病気の可能性があります。

対処法

血液が混ざっている嘔吐物の場合は、胃腸や十二指腸などの消化器官から出血している可能性が高くなります。重度の潰瘍や腫瘍が原因となっていることもあるので、すぐに動物病院へ連れて行くことを推奨します。

5:ピンク色の嘔吐物を吐いたとき★★★★

ピンク色の液体は、口の中、食道、胃、腸から出血している可能性があり、出血性胃腸炎や十二指腸炎の場合もあります。もし鼻からもピンク色のような血が出るなら心臓性肺水腫の可能性もあります。心臓性肺水腫とは、肥大型心筋症をはじめとする心臓病が原因で、血液の循環が悪くなり、肺の間質と呼ばれる部分や気道に水分が漏れ出してしまうことで起こります。

対処法

ピンク色の嘔吐物を吐いたときは、茶色の嘔吐物よりも口から近いところで出血が起こっています。大事に至らないケースもありますが、一度動物病院で診てもらうようにしましょう。また、心臓性肺水腫の場合は、命の危険に関わるので、早急に病院へ連れて行ってください。

6:猫の嘔吐物に血が混ざっているとき★★★★★

嘔吐物に血が混ざっているときは、胃腸や肺などの呼吸器のトラブルが考えられます。

この場合、出血してから時間が経過しているので、茶色に見えることが多いでしょう。

ただし、鮮やかな赤黒い血液の場合は、消化器官内にできた腫瘍の破裂や心臓性肺水腫などの重篤なケースが多いので、注意する必要があります。

対処法

嘔吐物に血液が混ざっている場合は、たいていは口腔内出血や咽頭部の出血、食道内出血が要因であることが多く見られます。しかし、前述したように、重篤な疾患の可能性も高いので、至急動物病院へ連れて行きましょう。

7:吐しゃ物の中に虫がいたとき★★★★★

嘔吐物の中に動いている物が見えた場合は、寄生虫感染による消化器疾患の可能性が高いです。寄生虫感染の主な症状は下痢、嘔吐、食欲低下などが一般的ですが、便秘が起こることもあります。また、肺付近に虫が寄生すると、咳などの呼吸器症状が出ることもあります。

吐いた虫体はラップなどで包み乾燥しない様にして病院で診てもらいましょう。

対処法

嘔吐の他に下痢や食欲の低下などがみられた場合はすぐに動物病院へ連れていきましょう。

寄生虫感染と診断されたら、駆虫薬によって治療を行います。一般的には駆虫薬だけで良化しますが、下痢や嘔吐により脱水を起こしている場合は、点滴を行う場合もあります。

愛猫が日常的に吐くのを防ぐ方法はある?

猫は吐きやすい生き物ですが、病気が理由でなくても愛猫が頻繁に吐いているのを見ると心配になりますよね。最後に愛猫が日常的に吐くのを防ぐ3つのポイントについてご紹介します。

毛球対策をしっかり行う

猫が嘔吐する一番の理由は、毛づくろいによって被毛を飲み込んでしまうためなので、毛玉対策を行うことで、嘔吐の回数を少なくすることができます。

対策として最も効果的なのが「ブラッシング」です。理想的なブラッシングの頻度は長毛種で1日2回ほど、短毛種なら週に3回程度です。換毛期の3月と11月は特に念入りにブラッシングしてください。また、ブラッシング以外だと毛玉ケア用のフードや猫草などもおすすめです。

空腹の時間をなるべく作らないようにする

長時間空腹の時間があると、胃液や胆汁が胃に逆流し、嘔吐してしまいます。

そこで、空腹の時間をなるべく作らないように工夫するのも、嘔吐の回数を減らすポイントです。早朝に吐くようであれば、夜の食事時間を遅らせたり、寝る前に少量与えるなどといった対策を行います。時間を変えてみても嘔吐の頻度が減らない場合は、獣医師さんに相談しましょう。また、早食いや丸飲みをしてしまう猫の場合は、1回のフードの量を少なくして、何回かに分けて与えるとよいでしょう。小出しにすることで、一気に食べてその後に吐くことを防止します。

ストレスのない環境作りを行う

猫は敏感な生き物なので、少しの変化でもストレスに感じてしまうことがあります。

そのストレスから、胃酸が過剰に分泌され、逆流を起こし、吐いてしまうことも珍しくありません。愛猫が吐いている原因をしっかりと見つめ直し、改善するようにしましょう。

猫が吐く場合に考えられる病気

ここまでは吐いたものとその原因についてご紹介しましたが、続いて猫が吐く場合に考えられる病気について解説していきます。

感染性腸疾患

細菌、ウイルス、寄生虫などの病原体が感染することによって、嘔吐や下痢などの消化器症状を起こします。代表的な疾患は猫汎白血球減少症(猫伝染性腸炎)です。

この感染症の予防としてはワクチンが最も効果的なので、子猫の時点で早めの接種を行うようにしましょう。

炎症性腸疾患

炎症性腸疾患(IBD)とは、胃、小腸、大腸の粘膜内に原因不明の慢性炎症が起こり、慢性的に嘔吐や下痢といった消化器症状を示す症候群のことをいいます。初期症状としては、嘔吐や下痢が見られ、進行すると食欲不振や体重減少、脱水症状が見られることがあります。

膵炎

膵炎とは、膵臓に炎症が起こる病気です。猫の膵炎の多くは原因不明で発症しますが、寄生虫や感染症、他の病気に関連して起こる場合もあります。人や犬の場合、激しい痛みを伴うのですが、猫の膵炎は、その多くがはっきりとした症状を示さないので、少しでも異変を感じたら早めに動物病院を受診してください。

腫瘍

体にできた細胞の塊を腫瘍と言います。腫瘍には良性腫瘍と悪性腫瘍(癌)の2種類があり、悪性腫瘍ができることで、命を脅かす癌になってしまいます。人間と同じで、猫も高齢になればあるほど癌になる可能性は高くなるので、高齢期の猫を飼っている方は特に注意が必要な疾患です。

異物誤飲

異物を誤飲・誤食してしまった場合も嘔吐の症状がみられます。

何度も嘔吐してしまったり、元気や食欲がなくなるなどの症状が見られたら、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。

腸閉塞

腸閉塞とは、腸が完全に塞がれている状態、もしくは腸の内容物が深刻な通過障害を起こしている状態をいいます。腸閉塞の原因は多々ありますが、最も気をつけたいのが前述した異物誤飲です。飼っている猫の行動範囲は清潔を保ち、誤飲誤食しそうな物は徹底して片付けましょう。

毛球症

毛球症とは、毛球によって引き起こされる消化器の病気のひとつです。

毛球症はこまめなブラッシングやフード・サプリメントの工夫等で予防することができるので、しっかりと管理をしてあげてくださいね。

肝機能不全・腎機能不全

肝臓や腎臓の機能障害でも嘔吐の症状が出ます。

腎臓の場合は急性腎臓病・慢性腎臓病によって、尿として排泄されるはずの毒素が体内にたまることで嘔吐の症状が出ます。

肝機能不全、腎機能不全ともに、高齢になればなるほど発症しやすくなるので、高齢猫を飼っている方は日頃の様子をしっかりとチェックしましょう。

食物アレルギー

猫の食物アレルギーの主な症状は痒みや脱毛など皮膚におこりますが、嘔吐の症状が出ることもあります。アレルギーを起こす主な原因として考えられているのが食物中のタンパク質です。大事になる前に、動物病院でアレルギーの血液検査を受けることも一つの方法です。

熱中症

夏の嘔吐は熱中症も疑うようにしてください。熱中症は、初期症状だと食欲不振や荒い呼吸等が見られるだけですが、中度の段階になると、嘔吐・下痢、体温が40度以上になることもあります。熱中症対策として、部屋全体を27度前後に維持したり、水飲み場を複数用意する等の工夫をしましょう。

愛猫のもしもに備えてペット保険に加入しましょう

ここまでは、猫が吐く理由と危険度について解説しました。

猫が吐く行為は珍しいことではありませんが、重い病気が隠れている危険な症状も多くあります。愛猫と1日でも長く過ごすために、もしもの時に備えてペット保険に入ることをおすすめします。高額になりがちなペットの診療費に備えることで、いざという時に十分な治療を受けさせることができます。

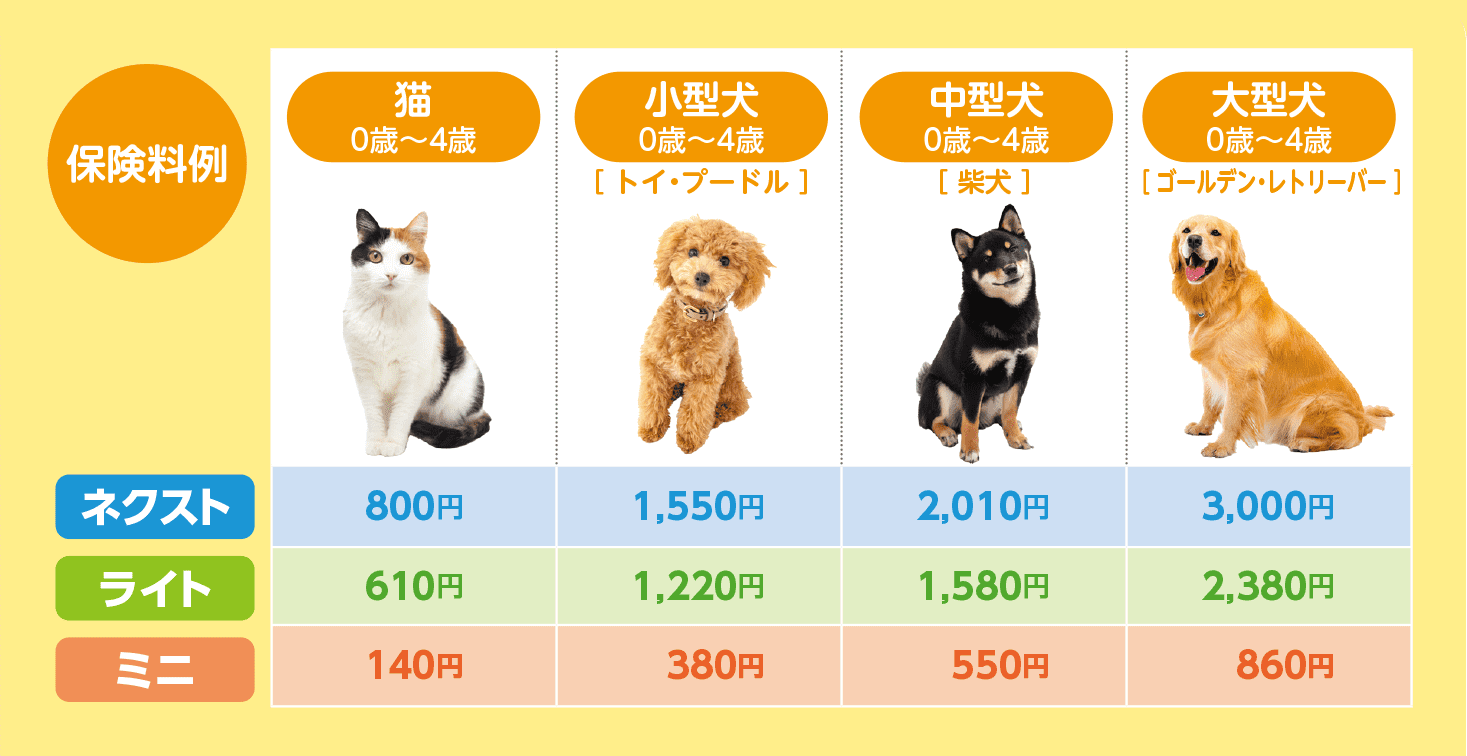

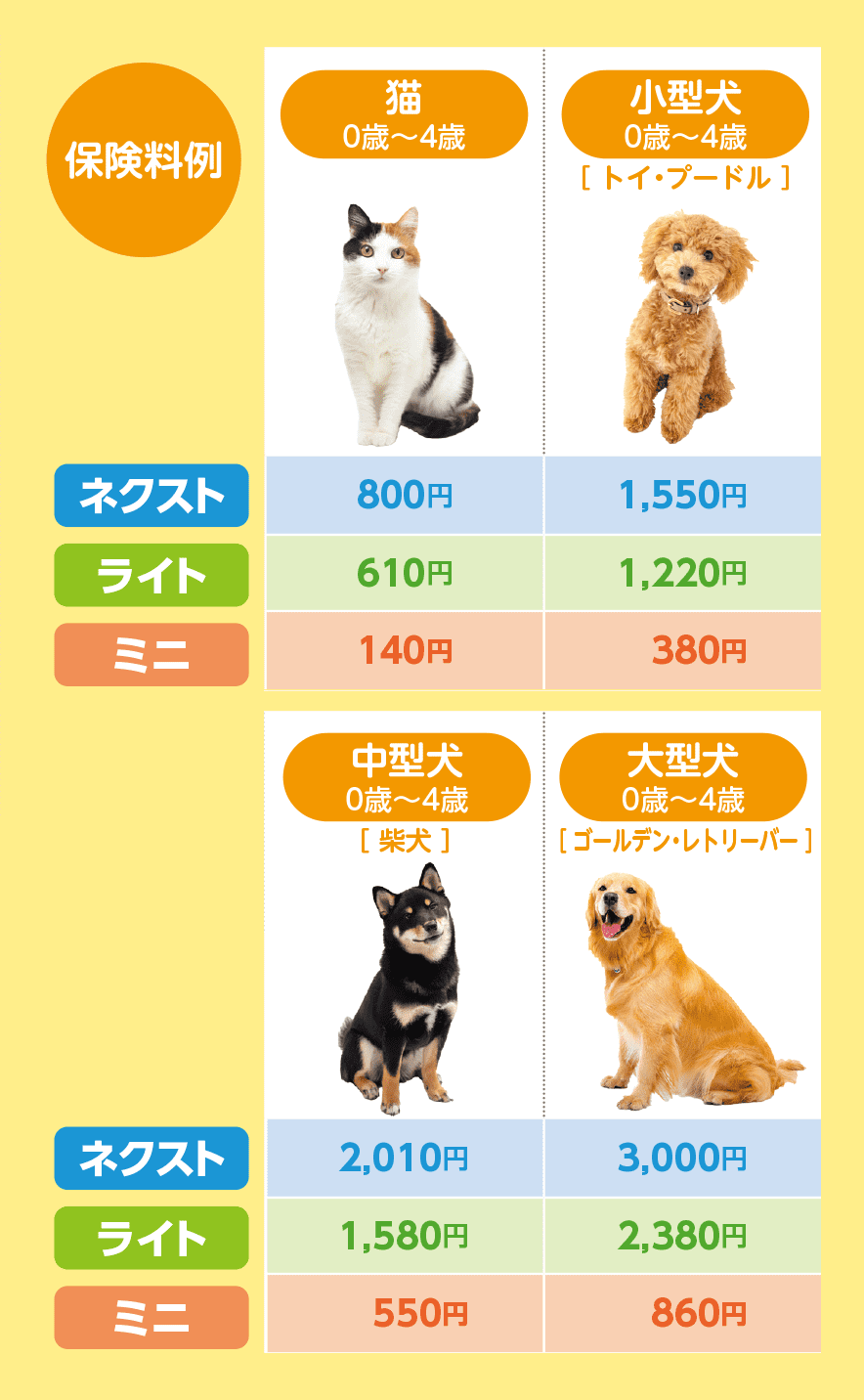

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

今回は、猫の吐く理由とそれぞれの危険度、気をつけるべき病気について解説しました。

猫は吐きやすい生き物ですが、嘔吐物によっては危険な病気のサインを示している場合があります。また、ペット保険に加入することで、もしもの時に安心して治療ができます。ペット保険にはさまざまなプランがあり、どれも補償内容が異なるので、愛猫がかかりやすい病気を理解し、必要性に応じたペット保険を選べるようにしましょう。