【獣医師監修】猫が水を飲まない理由は?病気の可能性や飲ませるための工夫・対処法など|猫の保険

乾燥地帯の生息ルーツをもつ猫は、少量の水分量だけで生きていける動物です。そのため、愛猫が「水を飲んでくれない」「水を怖がる」といった飼い主さんの悩みは多いものです。

今回は、猫が水を飲まない理由と、病気の可能性や飲ませる工夫・対処法などをご紹介します。猫を飼われている方はもちろん、これからお迎えを検討している方もぜひ本記事を参考にしてください。

- 猫は水が嫌いだから飲まないの?

- 猫の脱水で起きる症状・見分ける方法とは?

- 猫に水を飲ませるための工夫《器編》

- 猫に水を飲ませるための工夫《食事編》

- 猫に水を飲ませるための工夫《水そのもの編》

- それでも飲んでくれないときの対処法は?

- 愛猫のもしもに備えて保険に加入しましょう

- まとめ

猫は水が嫌いだから飲まないの?

猫は水が嫌いといわれていますが、その理由は猫の起源にあります。猫の祖先は砂漠で暮らし、少ない水分量でも体が機能するようになったといわれます。そのため、猫には"水をこまめに飲む"という習慣がありません。

しかし、猫の体は60〜80%を水分が占めるので、健康を保つためにはこまめな水分補給が必要です。猫の水分摂取量は、体重1kgあたり55mLが平均といわれています。

猫が好きな水の種類は?

猫の水は1日に数回、こまめに取り替え、いつも新鮮な水にしておくことが大切です。また、その都度器もきれいに洗ってください。

他の猫や犬が口をつけた水は、唾液が混じりニオイがついてしまうため、多頭飼いの家では飼育頭数以上の飲み水を用意しましょう。

そして、猫には好みの水があるといわれています。次の例を参考に、色々試して愛猫の好みを見つけてみましょう。

- ミネラルウォーター(軟水)

- 木炭や竹炭を水道水に入れてカルキ臭を消したもの

- お湯を冷まして水にしたもの

- 猫と同じ体温くらいのお湯

- 魚や鶏肉などのゆで汁

- 流水

猫が飲んではダメな水はある?

次のような水は猫が飲むと危険な場合があるので注意しましょう。

硬水

ミネラル豊富で飲み応えのある硬水ですが、過剰に摂取すると尿路結石症の原因になることがあります。そのため、ミネラルウォーターを与える際は、硬水よりミネラルが少ない軟水がおすすめです。

塩分を含むゆで汁

水分をあまり摂取しない猫は、体内の塩分濃度が高くなりやすい傾向があります。そのため、塩分や調味料の入ったゆで汁は、肥満や腎臓病の原因になる場合があるため、おすすめできません。

花瓶の水

植物安定剤や肥料などが溶け込んでいる花瓶の水は、猫にとって有毒です。特に、ユリの花が生けてあるものには注意が必要です。猫にとってユリ科の植物は、花や葉はもちろん、花粉だけでも口にすると、急性腎不全で死に至る危険性が高い植物です。その成分が溶け込んでいる花瓶の水を飲んだだけでも、中毒を起こす恐れがあります。

猫の脱水で起きる症状・見分ける方法とは?

猫は脱水により、次のような症状がみられることがあります。

- 皮膚の弾力が失われる

- 歯茎が乾く・反応が鈍くなる

- 目や口の粘膜がネバネバする・乾く

猫が脱水症状を起こしているかどうかを調べるには、ピンチ(皮膚膨張)テストを行います。猫の皮膚の一部分をそっと持ち上げ、しばらく軽くつまんでおきます。皮膚がすぐに元の位置に戻るようなら、猫が十分に飲んでいることを意味するとされています。すぐに戻らない場合は、脱水のサインかもしれません。

また、歯茎を触って確認することもできます。指で歯茎を押した後、すぐ白からピンクに戻る場合は正常ですが、白からピンクに戻るのに時間がかかるという場合は、脱水症状の可能性があります。

猫の脱水・水分不足に隠れている病気

猫は脱水・水分不足によって、さまざまな体の不調を起こし、主に次の3つの病気にかかりやすいとされています。

尿石症

水を飲まない習慣がつき、濃い尿を出し続けると、膀胱内に尿石ができやすくなります。膀胱内の尿石は膀胱や尿道を傷つけるため、血尿が出たり、排泄の時に痛みを伴います。

膀胱炎

尿石症を放置すると、膀胱が炎症を起こし、膀胱炎につながる恐れがあります。症状は血尿のほか、うめいたり、いきみながら排尿するなど、明らかに苦しそうなそぶりを見せます。ひどい場合はお腹を触るだけで痛がることもあります。症状が進行すると、尿道閉塞となり、死に至る場合もあります。

慢性腎不全

猫がもっともかかりやすいとされる病気の1つです。食欲や元気が低下し、被毛の艶がなくなります。嘔吐や下痢、便秘、体重の減少などが主な症状です。発見が遅れると死に至ることも多いため、水を飲ませることのほかに、定期的に動物病院で検診を受けることも重要です。

猫に水を飲ませるための工夫《器編》

水を飲まない愛猫のために、次のように器に工夫をするのはいかがでしょう。

①器の素材を変える

猫の器にも、プラスチックやガラス、陶器、金属などさまざまな素材があります。猫によって好みが異なるので、いろいろな素材の器を愛猫に試してみましょう。

もっともおすすめな素材は、陶器製です。プラスチックは安価ですが、ニオイがつきやすかったり、雑菌が繁殖する可能性が高いです。また、ステンレスや金属は、特有のニオイや冷たさがあるため、猫の食欲に影響を及ぼす場合があります。

②表面積の大きな器を使う

猫のヒゲは「触毛(しょくもう)」と呼ばれ、根本にはたくさんの知覚神経が通っており、空間の把握をここで司っているといわれています。そのため、不用意にヒゲが何かにぶつかることを好まない傾向にあります。もし器にヒゲがぶつかれば、飲水をやめてしまうというケースは少なくありません。あらかじめ、ヒゲが器に当たらないよう、縁が低く、表面積が大きいものを選ぶのが良いでしょう。

③器を置く場所を変える

猫がよくいる場所や、立ち寄る場所に器を置き、器との接触回数を増やすことも効果的です。例えば、安心できる部屋の隅や、少し高さのある場所、日光がよく差す窓際(直射日光は避ける)など、猫が好みそうな場所に置いておくのが良いでしょう。また、それらの場所全てに器を置いておくのもおすすめです。置く場所を変えるだけでなく、器の量を増やし、どこにいても水を飲める環境をつくることも大切です。

④その猫専用の器を用意する

ニオイに対して非常に鋭敏な鼻を持つ猫は、自分が飲水する器に少しでも嫌なニオイがついていると、その器を避ける傾向があります。特に多頭飼いの場合、他の猫や犬のニオイがついた器では飲まないケースが多いです。その猫だけのニオイがついた器を用意してあげることで、自分のものであることを認識し、安心して水を飲むことができます。

猫に水を飲ませるための工夫《食事編》

水を飲まない愛猫のために、次のような食事の工夫をしてみるのはいかがでしょうか。

①ドライフードからウェットフードに変更する

チュールなどのウェットフードは全体の70〜80%が水分でつくられています。ウェットフードに変えることで、食事と一緒に水分を摂取できます。

②食事をふやかしてから与える

ドライフードの場合、お湯や水でふやかして与えるのも効果的です。しかし、あまり水分量が多いと食べてくれない可能性が高いので、はじめのうちはスプーン1〜2杯分程度のお湯や水でふやかしましょう。

③食事の回数を増やす

1日に摂取するカロリーを統一し、1日1食の生活をする猫と、1日3食の生活をする猫で飲水量を比べてみたところ、1日3食の生活をする猫の方が、飲水量が多いという研究データがあります。つまり、1日にまとめて食事をする猫よりも、小分けにして食事をする猫の方がこまめに水分をとっているということです。猫がどうしても水を飲んでくれないときは、食生活を見直してみてはいかがでしょう。

猫に水を飲ませるための工夫《水そのもの編》

水を飲まない愛猫のために、次のように水自体に工夫をするのはいかがでしょう。

①カルキ臭を消す

カルキ臭とは、塩素消毒によって生じる独特のニオイで、主に水道水に含まれています。猫はカルキ臭を嫌うため、愛猫が水道水を飲んでくれないという家庭は多いのではないでしょうか。

カルキ臭は、お湯を沸かしたり、魚や鶏肉の茹で汁を足すことで緩和され、猫にとって飲みやすくなります。ただ、塩や醤油の味付けは、塩分の過剰摂取につながるためおすすめできません。

②常に新鮮な水を用意

水は放置すると雑菌が繁殖し、嫌なニオイを生じます。そのため、水はこまめに取り替えることが大切です。就寝前や、食事のタイミングで取り替えるのがおすすめです。

③またたび水を使う

またたび水とは、猫が大好物な植物であるまたたびの粉末を水に溶かしたものです。ほとんどの場合で効果があるようですが、与えすぎはかえって体に危害を加えます。通常のまたたび同様、またたびの量は0.5gに抑え水に溶かすのがおすすめです。

それでも飲んでくれないときの対処法は?

上記の方法を試しても、愛猫が水を飲んでくれない場合や、病院から水分量が不足していて危険だと診断された場合は、強制的に水を飲ませる必要があります。では、どのような方法を用いるのでしょうか。

強制的に水を飲ませる場合は、注射器やスポイト、哺乳瓶が有効的です。注射器は、病院のみからと入手は難しいものの、与えた水分量をしっかり把握することができる点がおすすめです。

スポイトは、文房具屋など身近なところで手に入りやすく、安価な点がおすすめです。また、調剤薬局では、子猫などに用いる医療用のスポイトが販売されているので、ぜひ確認してみてください。

哺乳瓶は、歯が鋭い成猫の口に真正面から突っ込むと、飲み口が破けてしまう可能性があります。そのため、口の端から優しく入れてあげるのがポイントです。

いずれも初めての場合、猫は怖がってしまい、物に対して攻撃的になるので、優しく声をかけてあげて少しでもリラックスさせるのが大切です。

愛猫のもしもに備えて保険に加入しましょう

あなたの愛猫をより長く大切に育てるために、ペット保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

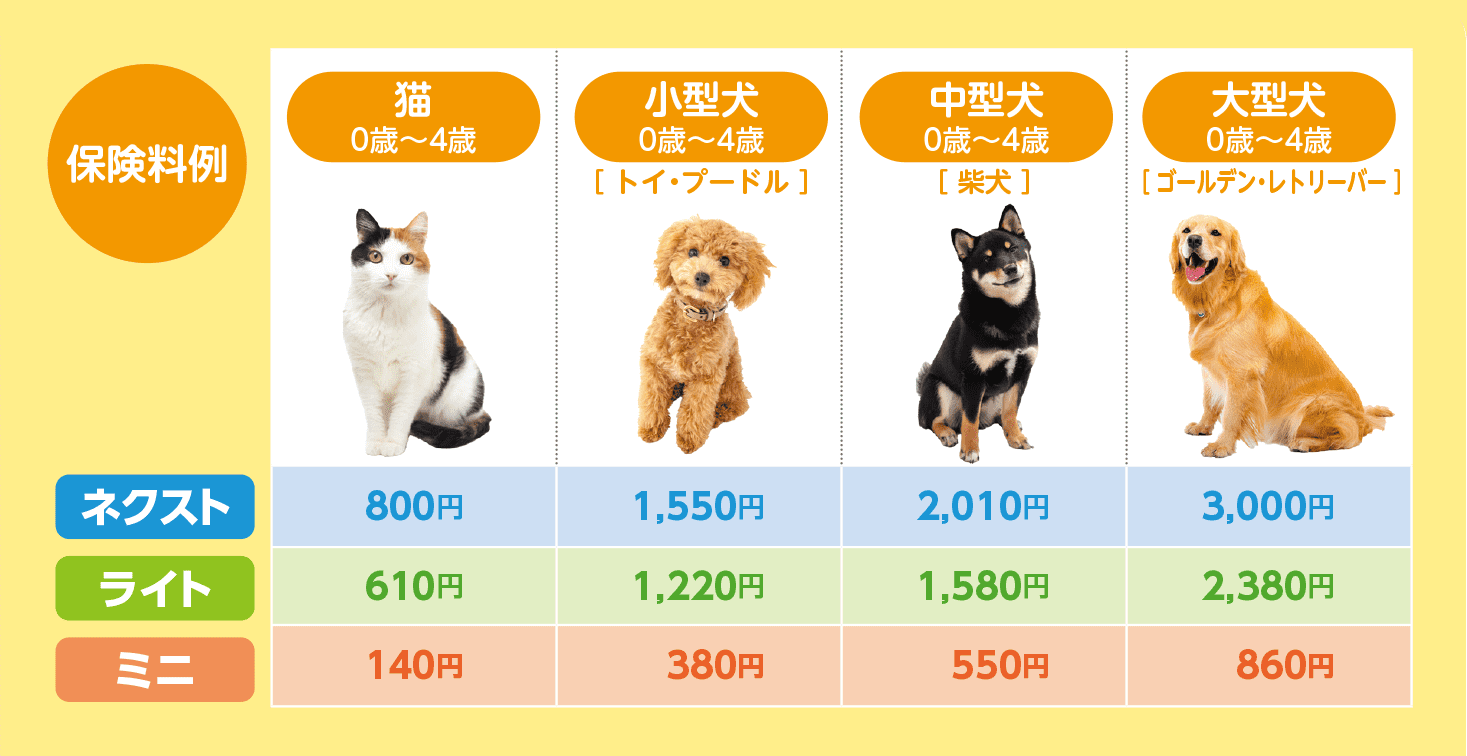

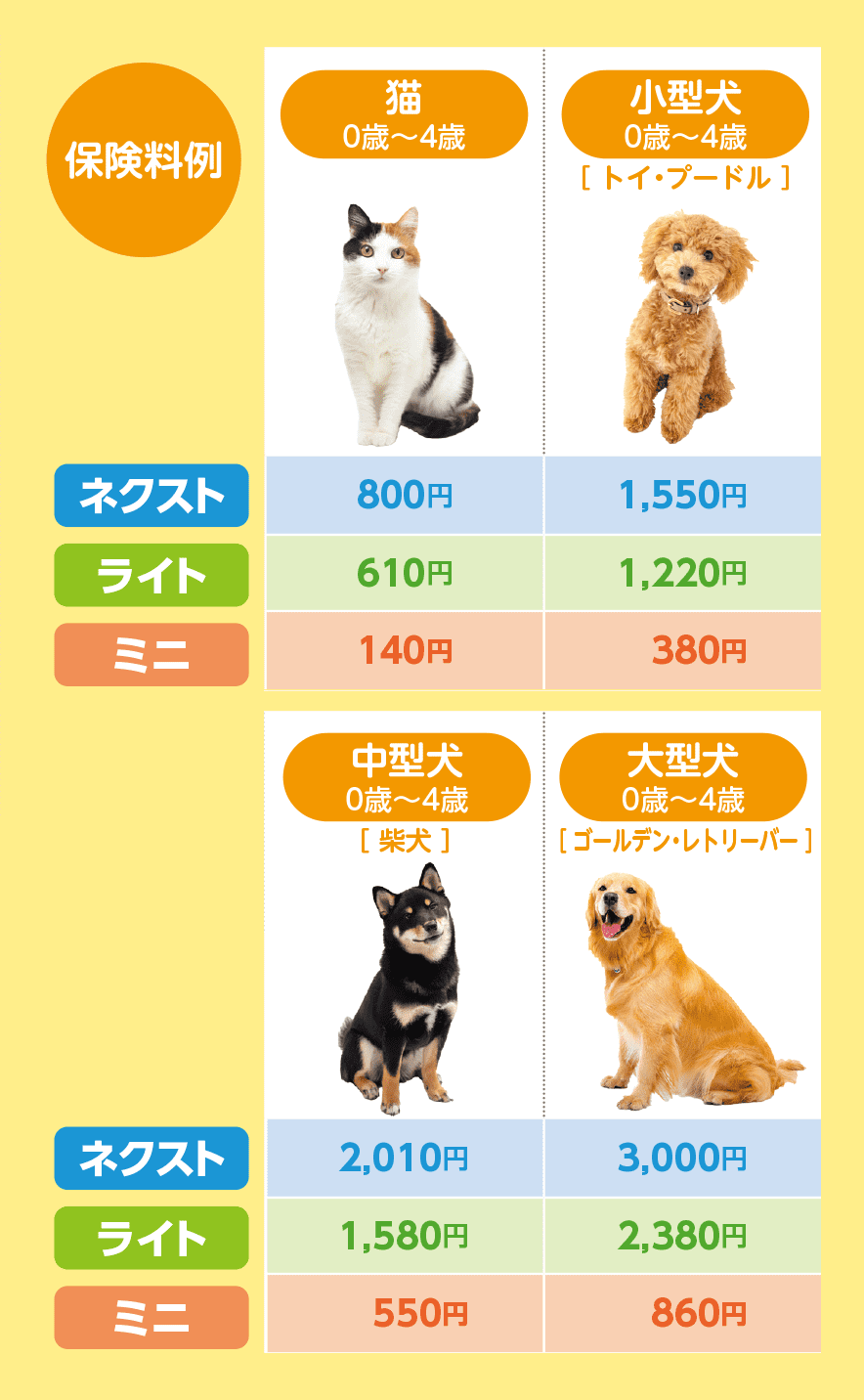

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

いかがでしたか。今回は、猫が水を飲まない理由と、それによる病気の可能性、飲ませるための工夫・対処法を解説しました。愛猫が水を飲まないことで、お困りの方は少なくないでしょう。今日からできる工夫や対処法もあるので、愛猫とより長く大切な時間を過ごすために、ぜひ本記事を参考にしてくださいね。

監修獣医師

鍋島 享(なべしま すすむ)

東京大学農学部畜産獣医学科卒業。

同大学付属病院にてインターン後、葛飾区にて動物病院を開業し46年間院長を務める。

現在は往診専門の「T・VET」院長。