【獣医師監修】猫の肉球はかわいいだけじゃない!役割や色と毛の柄・性格の関係性などを徹底解説!

猫を飼っている方の中には、愛猫の肉球に夢中になっている方も多いでしょう。ぷにぷにした肉球はかわいらしく、思わず触りたくなってしまうものです。実は、猫の肉球は、猫が生きていくために重要なさまざまな役割を担っていることをご存知ですか。また、猫の肉球の色は、毛色や性格とも関係している、と言われています。

今回は、猫の肉球の役割や、毛色・性格との関係性、お手入れの方法などを解説します。

猫の肉球は何でできている?構造と正式名称

猫のかわいらしいぷにぷにした肉球は、正式には「蹠球(しょきゅう)」と呼ばれます。ぷにぷに感や弾力のもととなっているのは、蹠球を構成する脂肪と弾性線維です。表面は分厚い角質で覆われており、皮膚を守っています。

蹠球は、さらに場所によって以下のように名前が変わるのが特徴です。

| 前足 | 指球 | 指の根元にある肉球 掌球の近くに4つ、離れたところに1つと、合計5つある |

| 掌球 | 人間でいう手のひらの部分にある、大きな肉球 | |

| 手根球 | 掌球より少し離れた部分にある肉球

前足にしかない |

|

| 後足 | 趾球 | 指の根元にある肉球

前足と違い親指がないため、趾球は4つある |

| 足底球 | 人間でいう手のひらの部分にある、大きな肉球 |

猫の肉球の役割とは?

多くの飼い主を魅了する肉球は、以下のようにさまざまな役割を果たす、重要な部分です。

- 足音を消す

- 衝撃を吸収する

- 滑り止め

- 物をつかむ

- 顔のお手入れ

それぞれの役割について見ていきましょう。

足音を消す

猫の肉球には、足音を消す役割があります。

猫はもともと狩りをする動物です。獲物に近づくためには、気づかれないよう足音を消す必要があります。

忍び足を可能にする柔らかい肉球は、猫が生きていくために欠かせない役割を担ってきたのです。

衝撃を吸収する

猫の肉球には、衝撃を吸収するという役割もあります。

猫は高いところから落ちても怪我をしにくい、という話を聞いたことがある方は多いでしょう。猫が高いところから飛び降りられるのは、体が柔らかいためだけでなく、肉球があるためでもあります。

飛び降りた際や走っているときの衝撃を、柔らかく弾力がある肉球が吸収し、体にかかる負担を軽減してくれる、というわけです。

滑り止め

猫の肉球は、適度に湿るため、滑り止めの役割も果たします。

猫の肉球には、「エクリン腺」という汗腺があるのがポイントです。緊張したり、恐怖を感じたりした際などに、汗をかきます。

肉球が汗をかくことで湿ると、滑りにくくなります。足場が悪いところを歩いたり、急な方向転換をしたりした際も、肉球のおかげで滑ることなくスムーズに動けます。

ちなみに、猫の体の中で汗腺があるのは肉球だけです。人間のように汗をかいて体温調節をすることが難しいため、体を舐め、水分が蒸発する際に発生する気化熱を利用して、体温を調整します。

物をつかむ

猫は、肉球を使って物をつかんだり、しがみついたりできます。

好きなおもちゃを手でつかんで遊ぶ、フードをつかんで食べる、水槽の中に手を入れて魚をつかむなど、器用に手を使う猫の姿を見たことがある飼い主は多いでしょう。木にしがみついて、木登りをすることもできます。

なお、猫が器用に手を使えるのは、肉球のほか、鎖骨を左右に動かし、手を左右に柔軟に動かせるためでもあります。

顔のお手入れ

猫は、肉球を使って顔のお手入れをします。

猫は毛繕いを好みますが、顔をなめることはできません。そこで、肉球を舐め、ブラシのように使って顔をお手入れするのです。

肉球の色と毛の柄の関係性は?性格もわかるって本当?

肉球の色は、ピンクや黒、ブチなど、猫によって異なります。肉球の色は、被毛の色と関係していると言われており、被毛の色が濃ければ肉球も濃い色に、薄ければ肉球も薄い色になる傾向にあります。

ほかにも、年齢や生活習慣などによって肉球の色が変わる可能性があることも覚えておきましょう。

さらに、肉球の色と性格にもある程度の関係があるとされています。もちろん、肉球の色で性格を断言することはできません。もともとの気質のほか、生活環境や飼い主の接し方なども性格に影響するため、あくまでも参考程度に考えておきましょう。

ここでは、肉球の色別に、多い被毛の色と性別を解説します。

1:ピンク色の肉球

ピンク色の肉球を持つ猫の被毛は、白や三毛、茶トラ、バイカラーであることが多いです。メラニン色素の量が少ないため、肉球や被毛の色も薄くなる傾向にあります。

ちなみに、猫の肉球で多いのはピンク色です。猫は、人に飼育されるようになってから、メラニン色素が少ない個体が増えたとされています。さらに、黒い被毛の遺伝子を持っていても、肉球がピンク色になるケースは少なくありません。これは、猫は背中側から色がついていくという法則があり、肉球付近は色が薄くなるためです。(ただし、シャムやヒマラヤンについては、体温が低い部分に色がつくという遺伝子を持っているため、肉球の色が濃くなります。)

ピンク色の肉球を持つ猫は、穏やかでフレンドリーな性格の持ち主であることが多いです。基本的には飼いやすいと言えます。

一方、被毛の明るさゆえ、目立ちやすく外敵に狙われやすいため、臆病で警戒心が強い場合もあります。

2:黒色の肉球

黒色の肉球を持つ猫は、メラニン色素が多いため、黒や黒&白、黒&茶のキジトラなどであることが多いです。特に、被毛が真っ黒で単色の場合は、肉球も黒色である確率が高いです。

また、外をよく歩く猫の場合は、肉球を覆う角質が分厚く硬くなり、肉球の色が濃くなることがあります。

黒色の肉球を持つ猫は、マイペースな子や活発で人懐っこい子が多い傾向にあります。特に、黒い被毛の割合が大きい場合は、人懐っこくフレンドリーな性格の持ち主である場合が多いため、よい遊び相手になってくれるでしょう。

3:ピンクと黒のブチの肉球

肉球がピンクと黒のブチである場合、被毛もバイカラーや三毛など、単色ではない可能性が高いです。

このタイプの猫は、気分屋でいかにも猫らしい性格の持ち主であることが多く、猫ならではの魅力を感じられます。

4:あずき色の肉球

あずき色の肉球を持つ猫の被毛は、グレーやシルバー、ブルー、クラッシックタビー、シェーテッドなどが多いです。

性格は、黒い肉球・被毛を持つ猫と同様に、穏やかで人懐っこい子が多い傾向にあります。小さな子どもがいる家庭や、多頭飼いしたい場合に適しています。

肉球のお手入れ方法は?

猫の肉球は、さまざまな役割を担う重要な部位であり、非常にデリケートです。乾燥しないよう、猫用のクリームを塗って保湿してあげましょう。室内飼いの場合、ガサガサになるまで乾燥することはあまりありません。しかし、乾燥したまま放置するとひび割れを起こしてしまうため、適度にケアすることが大切です。

クリームは、必ず猫用のものを使ってください。多くの人間用クリームには、保存料や香料、アロマオイル(猫が吸い込むと中毒を起こす可能性がある)、バルバロイン(アロエ類に含まれる成分で、猫がお腹を壊す原因になる)などが使用されています。猫は肉球を舐めるため、口に入れても問題ない成分を使用した、猫用のクリームを塗りましょう。

肉球をケアする際は、愛猫の健康状態を把握できるよう、肉球の状態をよくチェックすることも欠かせません。肉球に傷ができていたり、炎症が起きていたりする際は、動物病院を受診してください。さらに、肉球が熱い場合は発熱、白っぽい場合は体調不良が疑われます。いずれも、異変が見られたら獣医に相談しましょう。

愛猫のもしもに備えてペット保険に加入しましょう

愛猫と長く一緒にいるためには、もしもの事態にもすぐに対応できるよう、ペット保険に加入するのがおすすめです。

ペットには、公的な保険制度がありません。そのため、病気やケガで治療が必要になった際は、飼い主が全額医療費を自己負担する必要があります。

ペット保険に加入していれば、高額な医療費が発生する万が一の事態にも、安心して対応できるでしょう。

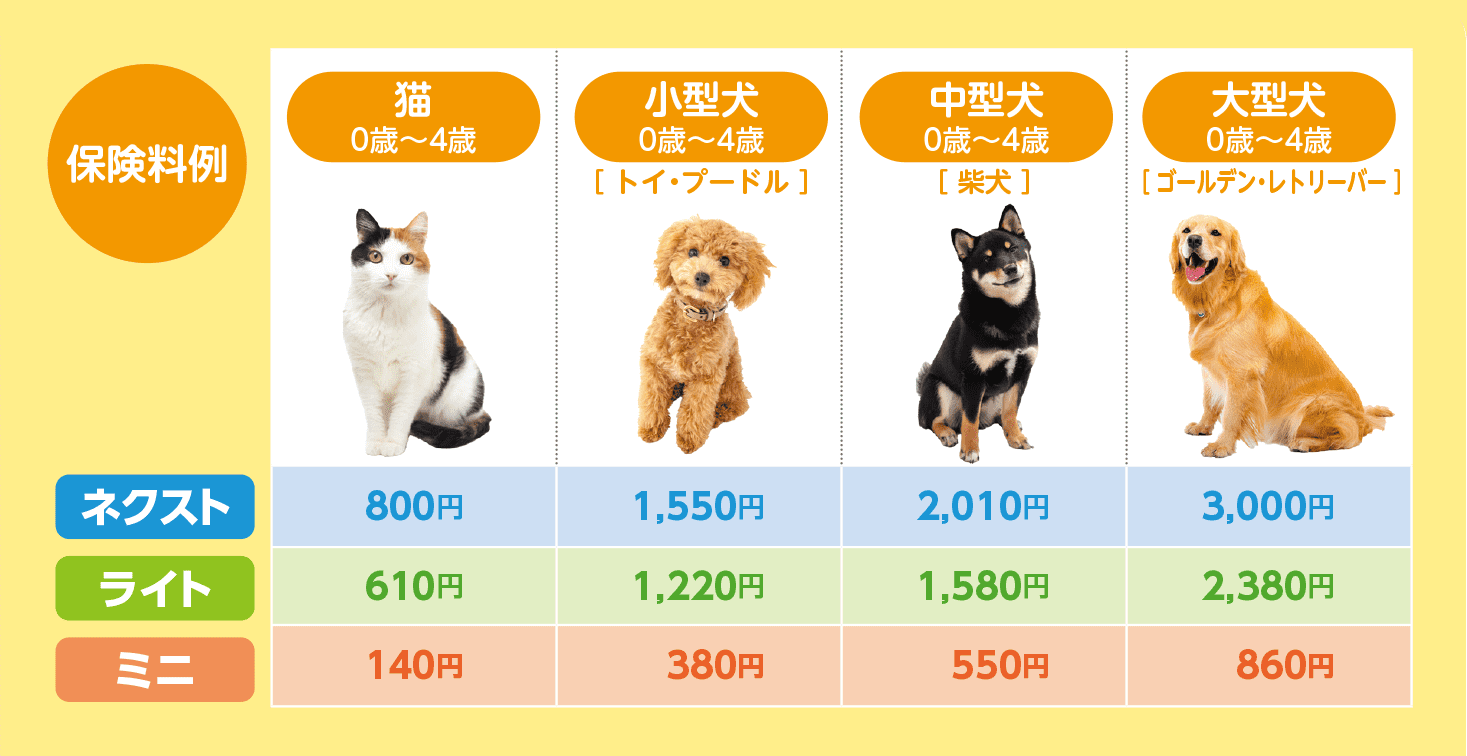

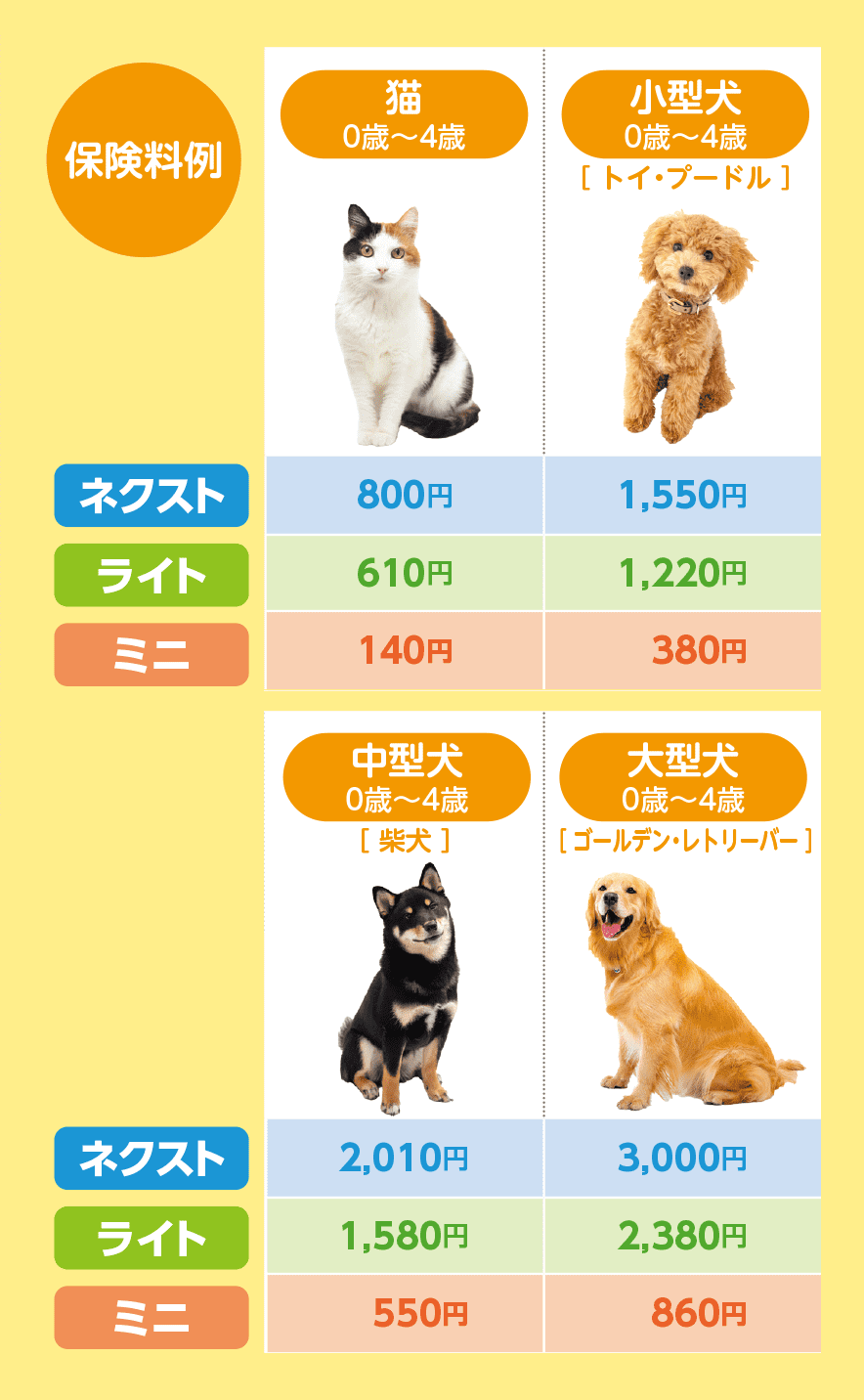

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

多くの飼い主を虜にする猫の肉球は、足音を消して獲物に近づいたり、落下時の衝撃を吸収したりなど、さまざまな役割を果たしています。猫の体の中でも重要な箇所であるため、適度にケアしてあげましょう。

また、猫の肉球の色は、毛色や性格とも関係していると言われています。知れば知るほど面白い猫の肉球。日頃からこまめに観察し、異常がないかチェックすることも大切です。

愛猫と長く一緒に過ごしたい方は、万が一の事態に対処できるよう、ペット保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

監修獣医師

鍋島 享(なべしま すすむ)

東京大学農学部畜産獣医学科卒業。

同大学付属病院にてインターン後、葛飾区にて動物病院を開業し46年間院長を務める。

現在は往診専門の「T・VET」院長。