野良猫を保護するには?保護する前に必要な心構えや注意点を医師が解説!

家の近くで最近よく見かける猫がいる...。お腹を空かせた子猫をなんとかしたい...。

このような思いから野良猫を保護してあげたいと考えている方がいるかもしれません。

野良猫を見つけたとき、そのまま飼うとしたらまずは何をすべきなのでしょうか。

今回は、野良猫を保護する前に必要な心構えや注意点を始めとして、実際に飼う際に必要なものや飼えない場合の対処法などをご紹介します。

- 野良猫を保護する必要な準備・心構え

- 野良猫の保護の前に病院に相談すべきこと

- 野良猫の保護を決めたら、どう捕獲する?

- 野良猫の保護をしたらまずやるべきことや処置・検査

- 野良猫を保護するのに必要な費用の目安

- 野良猫を保護する際によくあるトラブル例

- まとめ

野良猫を保護する必要な準備・心構え

野良猫に食事を与えようとするなら、飼い主になる覚悟を決める必要があります。

飼い主になるといっても、家に入れて餌を与えるだけでは猫をきちんと保護していると言えません。野良猫を保護するもしくは飼い始める際には、いくつかの準備が必要です。

ここからは、野良猫を保護する際に必要な準備や、持っておくべき心構えについて解説します。

本当に猫の世話をする人がいないか確認する

外にいる猫を見かけて保護をする前に、まずは本当に世話をする人がいないのかどうかを確認する必要があります。首輪をしていなくても飼い猫の可能性はありますし、地域で世話をしている地域猫かもしれません。まずは最寄りの警察や保健所で、飼い主からの迷子届けが出ていないかどうか確認しましょう。届出が出ていなかった場合は、近所の人に聞いてみたり、自治体に問い合わせることも必要です。

保護した後のことも考える

野良猫を保護する前に、保護した後にどうするのかを決めておくことも重要です。

自分で飼うのか、誰かに譲るのか、譲渡先が見つからない場合は自分で世話をし続けるのかを決めておく必要があります。

引き取り手は子猫だと比較的見つかりやすいものの、ある程度成長している猫だと、人慣れしておらず、なかなか引き取り手が見つからない場合も多くみられます。

引き取り手が見つからない場合は、自分でしっかり最後まで育てるという固い意志を持つようにしましょう。

医療費などの負担も把握する

野良猫を保護した場合、現在の健康状態を知るために、まず動物病院へ連れていく必要があります。その際にかかる医療費も事前に把握し、金銭的に支払えるのかどうかを確認しましょう。保護したい気持ちは分かりますが、自分自身の生活の負担になってしまっては本末転倒です。

完全室内飼育にする

完全室内飼育にすることで、他の猫との接触による病気やノミの感染を防ぐことができます。また、市街地では昼夜を問わず多くの自動車が行き交っている状況であり、路上を行き交う猫は常に危険と隣り合わせにあります。しかし、室内飼育にすることにより、交通事故にあう危険はゼロになるので、安心して猫を飼うことができます。

さらに、外飼いの猫は、近所のお宅を頻繁に出入りするコトが多いので、飼い主の知らない間にご近所さんに迷惑をかけていることがあります。

そういったご近所トラブルも、完全室内飼育にすることで少なくすることができるのです。

慣れる飼育環境を整える

野良猫を室内で飼い始める際には、保護する猫が快適に過ごせる飼育環境を用意してあげましょう。今まで外で生活していた野良猫を全く新しい環境に慣れさせるのには、かなりの時間と忍耐が必要になりますが、根気強く取り組むことが大切です。

初めはトイレと食事、気晴らしのためのおもちゃなどを入れたケージに入れます。

トイレの中には、これまで排泄をしていたと思われる場所の土や木を入れておくと良いでしょう。また、室内でも十分な運動ができるように、キャットタワーなどを設置するのもおすすめです。野良猫は外に落ちているものをなんでも食べてしまう傾向が強いので、誤飲誤食を防ぐためにも、床の掃除はしっかりと行い、口に入れてはいけないものは見えないところにしまうようにしてください。

最後まで面倒を見る覚悟を持つ

野良猫を保護すると決めた瞬間から、その猫の一生に責任を持つ覚悟が必要です。

命を預かることは生半可な気持ちでできることではありません。

猫を最後まで育てられる状況に自分があるのかを、客観的に判断して決断するようにしてください。もしも自分に何かあった場合には、猫のお世話をお願いできる人も考えておきましょう。

野良猫の保護の前に病院に相談すべきこと

野良猫を突然発見し、保護することもありますが、捕獲器などを使って保護する際には、事前に動物病院に相談しておくと、その後の流れがスムーズに進みます。

動物病院で事前に相談した方が良いことを2点解説します。

動物病院で野良猫は受け入れ可能かどうか

1つ目は、その動物病院で野良猫の受け入れができるかどうかの確認です。

野良猫は、ノミやダニの寄生虫やウイルスに感染している可能性があります。

中には感染対策のため、受け入れていない動物病院もあるので、受け入れてくれる動物病院を見つけておきましょう。

また、受け入れ可能な場合は、どのような手順で連れて行けばいいのかも聞いておく必要があります。

処置内容や費用について確認しておく

2つ目は、処置内容や医療費がどれくらいかかるのかを確認しておくことです。

野良猫の医療費は基本的に1万5000円〜3万円程度かかる場合が多いですが、処置内容や動物病院によって費用は大きく異なります。猫の健康状態によっては、レントゲンや血液検査、病理検査が追加されることもあるので、それ以上の費用がかかる可能性も把握しておきましょう。また、診療時間内か、診療時間外かによって値段は変動するので、事前に確認しておくことが重要です。

野良猫の保護を決めたら、どう捕獲する?

野良猫を保護すると決めたら、愛護団体に頼るのではなく、捕獲からお世話まで全て一貫して自分自身でやるようにしましょう。世の中にはたくさんの野良猫がいます。愛護団体も限られた予算と人員で猫を救っているので、対応することが難しい場合がほとんどです。

団体から捕獲器を借りたり、飼育についての助言をもらうなどはしても、基本的には全て自分が責任を持つというスタンスでいることが重要です。

では、実際に野良猫をどのように捕獲すれば良いのかをご紹介します。

人慣れしている猫の場合

野良猫が人に慣れている状態であれば、そのまま捕まえてキャリーバッグに入れて保護しましょう。餌付けしてご飯を食べている際に油断させる方法もおすすめです。

この方法は、一度失敗すると猫に顔を覚えられてしまい、その後は近寄ってこなくなる可能性が高い方法なので、慎重に行いましょう。

人慣れしていない猫の場合

人に慣れていない野良猫の場合は、捕獲器を使う方法が最も有力です。

捕獲器は、猫が入ったら勝手に扉が閉まる構造になっているため、比較的容易に保護することができます。捕獲器の中に餌を入れて、野良猫が入るのを待つだけで良いので、猫に近付く必要がなく、警戒心が強い猫の捕獲にも適しています。

野良猫の保護をしたらまずやるべきことや処置・検査

保護したての野良猫はさまざまな病気を持っている可能性があります。

動物病院へ連れていき、猫の健康状態を把握しましょう。

主な検査内容は以下のようになります。

■猫エイズと猫白血病の検査

2回の血液検査を通して判断します。

■ノミの駆虫

ノミはなかなか見つけることができないので、見つからなくてもノミの駆除を行います。

■真菌

被毛の脱毛などがあった場合は真菌を疑うことがあります。

人や他の動物にもうつるため、疑わしい場合は被毛の検査を行い、真菌と判断された場合はすぐに治療を行います。

■耳の検査

耳垢がある場合は検査を行い、ミミヒゼンダニがいないかチェックします。

見つかった場合は駆虫します。

■便検査

便から虫卵が見つかった場合にはすみやかに駆虫します。

■シラミ

被毛にシラミがついていた場合は全身の毛刈りと駆虫を行います。

■疥癬

皮膚にヒゼンダニが寄生していると、とても痒みがありガサガサしています。

皮膚の検査を行い、顕微鏡でヒゼンダニの寄生か認められた場合は駆虫を行います。

費用としては、検査などに5,000円〜10,000円程度、予防接種を打つ際には4,000円〜6,000円程度、ノミダニの駆除に2,000円程度、初診料が1,000円〜3,000円程度かかります。

野良猫を保護するのに必要な費用の目安

上記で説明した検査費用・治療費以外にも、野良猫を保護する際にはさまざまな費用がかかります。例えば、避妊・去勢をする場合には約10,000円〜30,000円かかります。

その他、猫の飼育そのものにかかる費用や飼い始めに備えておきたい飼育道具の費用は以下の通りです。

■トイレ・トイレ砂 約1,000〜4,000円

■キャリーバッグ 約3,000〜5,000円

■爪とぎ 約2,000円程度

■ブラシ 約1,000円程度

■食器 約500〜1000円程度

■おもちゃ 約500〜1,000円

■フード 約3,000円(1ヶ月あたり)

上記の他にも、ケージ(約10,000円〜)やキャットタワー(約10,000円)を用意してあげるのもおすすめです。ケージがあると留守番中に安心できますし、キャットタワーがあると、運動不足が解消されて、猫のストレス発散につながります。

野良猫を保護する際によくあるトラブル例

野良猫は最初から室内飼育されている猫と違って四六時中外で過ごしているので、室内で飼い始めたときに、新しい環境に戸惑い、問題行動を起こしてしまう可能性があります。

野良猫を保護した際に、よくあるトラブルを3つ解説します。

トイレの場所を覚えてくれるのか

室内で飼育していくには、トイレのしつけも必要になります。

しかし、元は野良猫なので、すぐにはうまくいかないかもしれません。

部屋の中を落ち着きなく歩いたり、ソワソワしている仕草が見られるときに、トイレに連れていくなどして、少しずつ覚えてもらいましょう。

また、始めのうちは粗相することも多いですが、根気よく教えるようにしてくださいね。

夜鳴きはおさまるのか

保護直後は、慣れない場所で落ち着かないことから、昼夜関係なく鳴き続ける猫も見られますが、大抵は1〜2週間で収まることが多いです。

野良猫を保護する際は、夜鳴きを覚悟した上で保護するようにしましょう。

なるべく猫が落ち着ける環境を整えてあげたり、動物病院で受診するのもおすすめです。

全くなついてくれない

野良猫や保護猫を家に迎え入れると、家や人に慣れず、なかなか懐かない場合が多く見られます。それは、飼い主さんが迎え入れるまでに、人との接触がほとんどないので飼い猫としての社会性が身についてないからです。最初は一定の距離をとりつつ、徐々に距離感を近づけていくようにしましょう。

猫と接するときは、普段より高めの声で話しかけたり、大きな音を立てないことや必要以上に関わりすぎないことがポイントです。

愛猫のために「ペット保険」の検討を

野良猫は、基本的に何かしらの疾患にかかっている可能性があるため、保護した後はすぐに動物病院で健康チェックをする必要があります。病院で検査を受けて、何かしらの疾患にかかっていた場合は、まずはしっかりと完治させるようにしましょう。検査の結果、病気がないことがわかった場合は、安心ではありますが、今後突然の体調不良が起こる可能性は低くはありません。

そのため、愛猫を安心して育てるためには、もしもの時に備えてペット保険に入ることがおすすめです。高額になりがちなペットの診療費に備えることで、いざという時に十分な治療を受けさせることができます。

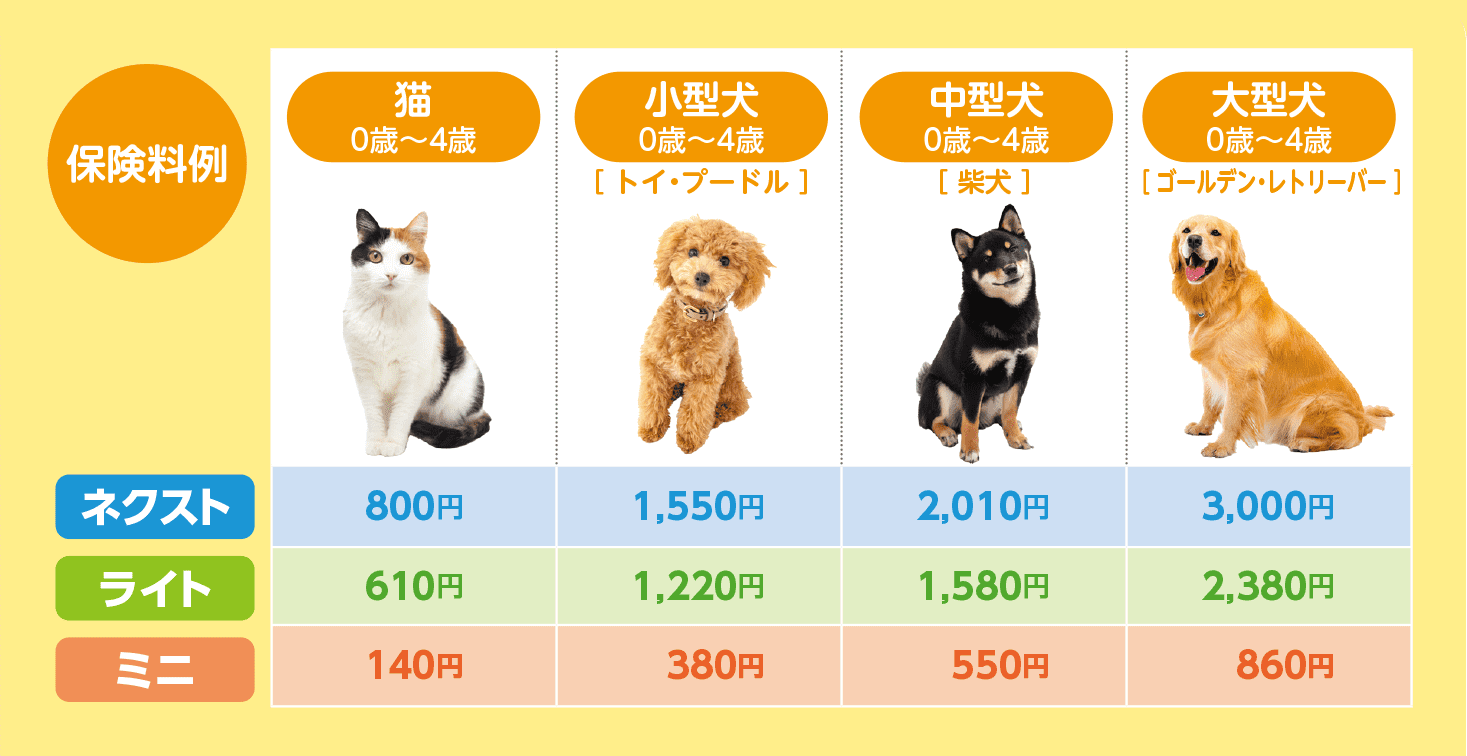

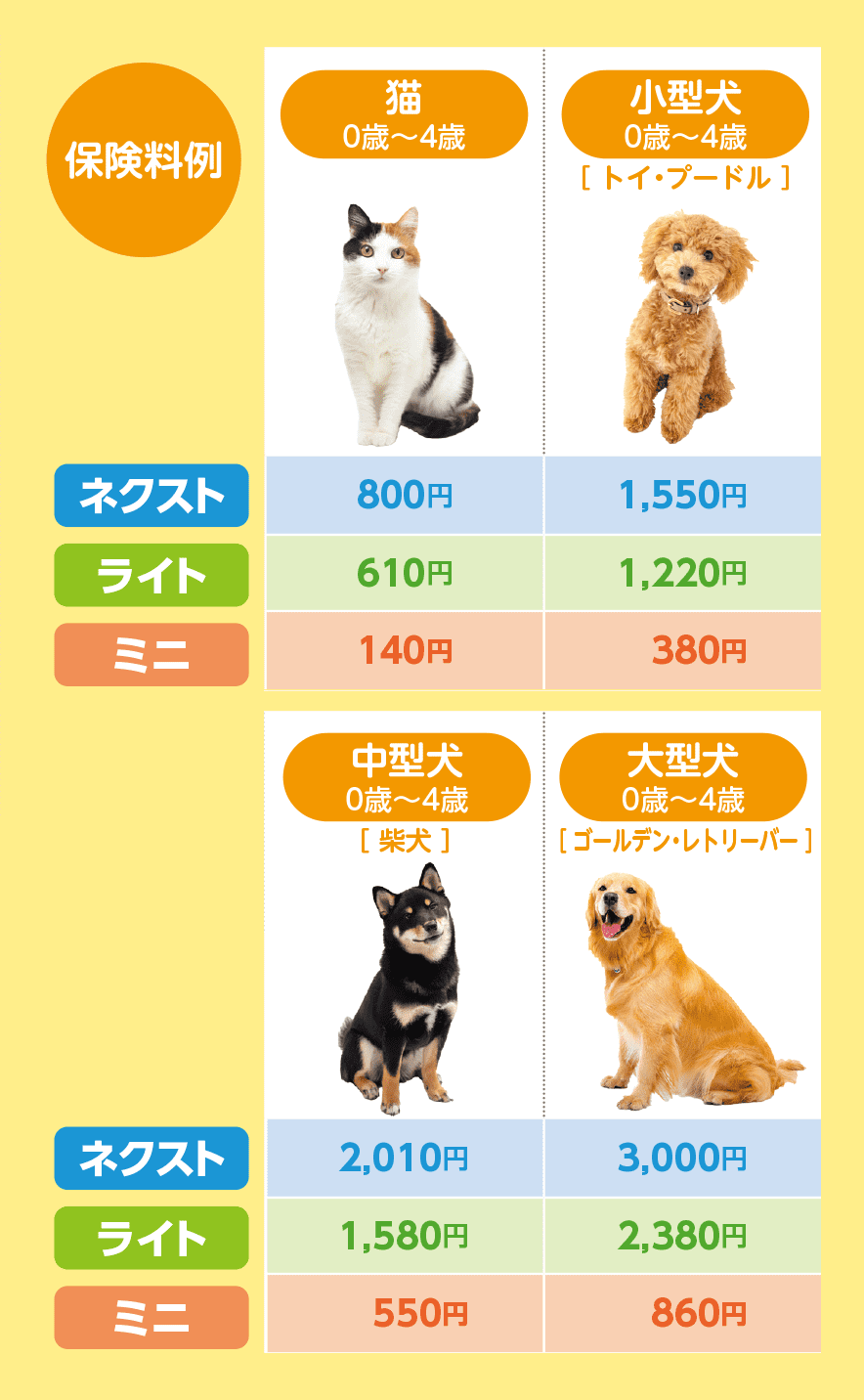

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

今回は、野良猫を保護する際に必要な心構えや注意点、育てる際のポイントについて解説しました。野良猫を保護することは大きな責任を伴いますが、猫の命を1つ救うことにもなります。また、健康検査をした上で病気にかかっていない場合は、今後のことを考えてペット保険に加入することで、もしもの時に安心して治療ができます。

ペット保険にはさまざまなプランがあり、どれも補償内容が異なるので、愛猫の猫種などによって、必要性に応じたペット保険を選べるようにしましょう。