猫の鳴き声から分かるサインを徹底解説!うるさいときの対処法も紹介!

猫は話せない代わりに、さまざまな鳴き方で飼い主さんに語りかけます。声色や仕草などで、ある程度何が言いたいのか分かる方もいるかもしれませんが、完璧に理解することは難しく、悩んでいる方も多いかもしれません。

今回は、猫が鳴く理由を始めとして、鳴き声から分かるサインや、愛猫がうるさいときの対処法について詳しく解説します。

- 猫が鳴く理由とは?

- 猫の鳴き方は主に3パターン

- 猫の鳴き方のパターン①「口を開けてから徐々に閉じる発声」

- 猫の鳴き方パターン②「口を閉じたままの発声」

- 猫の鳴き方パターン③「おもに攻撃行動に伴う発声」

- いつもと違う鳴き声はこんなサインかも?

- 愛猫の鳴き声がうるさい時にできる対処法はある?

- 愛猫のサインを見逃さないで

- まとめ

猫が鳴く理由とは?

家庭で飼育されている猫は、飼い主に要求を伝えたり、コミュニケーションをとるためにさまざまな鳴き方をします。反対に、野生の猫は自分の居場所を外敵に察知される可能性を避けるために、あまり鳴きません。鳴く場合は発情期や猫同士の争いがほとんどです。

また、鳴き声ではなく、鼻と鼻を付けて挨拶するなど、身体を使ったり、においなどによって意思疎通を行います。

しかし、今日のように、人と生活するようになった猫は鳴き声でコミュニケーションをとるようになりました。鳴き声と鳴いているときの様子をしっかりと観察し、愛猫が何を伝えたいのかを汲み取ってあげましょう。

あまり鳴かないおとなしい個体もいますが、どちらかというと精神的に大人びた猫に多いようなので、そこまで心配しないでくださいね。

雄猫

雄猫は、発情期を迎えるとスプレー行動がみられたり、攻撃的になったりする兆候がありますが、独特な鳴き声も特徴の一つとして挙げられます。雄猫は、発情した雌猫の鳴き声に対して「アオーン」「ウアーン」と大きな声で鳴きます。人間の赤ちゃんが泣いているような声が特徴的です。

雌猫

雌猫には「発情周期」と呼ばれるサイクルがあり、発情期は4〜10日間ほど続きます。

発情期に入る兆候として、背中を床につけて何度もくねくねとしたりする行動がみられる他に、普段聞いたことのないような大きな声で鳴くことが挙げられます。

雌猫の鳴き声も人間の赤ちゃんの泣いているような声で「ウァーオ、ウァーオ」と大きな声で鳴きます。

子猫

子猫が鳴く理由で最も多いのは、お腹を空かせているときです。その他にも、排泄がしたかったり、不安を感じた時に鳴いたりします。生後4ヶ月を過ぎた頃から、感情に対しても鳴き声を発するといわれています。鳴き声は「ミャーミャー」と甲高い声です。

猫の鳴き方は主に3パターン

猫の鳴き声にはさまざまなパターンがあり、まだ明確にわかっていないことも多く、今も研究が進められています。正確に何種類とは言い切れませんが、トーンやピッチの違いなどで、10数種類くらいあるのではないかといわれています。

鳴き声のパターンは大きく次の3つに分けられます。

猫の鳴き方のパターン①「口を開けてから徐々に閉じる発声」

1つ目は口を開けてから徐々に閉じる発声です。この発声は、普段最もよく聞く鳴き声です。発情期の「ウアーン」といった特徴的な鳴き声や、長鳴きなどもこのパターンに含まれます。このパターンの4種類の鳴き声をご紹介します。

「ニャッ」と短く鳴くとき

「ニャッ」という短い鳴き声は、親しみを感じている相手に使われます。名前を呼ばれたり撫でられたりしたことに対し、挨拶して応える鳴き声です。いずれにせよ好意的な鳴き声だと捉えて良いでしょう。しかし、「ニャッ」の声が強く大きい場合」は、怒ったり不満があったりすることもあります。

「ニャオ」「ニャオー」と鳴くとき

少し訴えかけるように「ニャオ」「ニャオー」と鳴くときは、エサが欲しいときや、構って欲しいときです。基本的には嬉しく思っていたり、喜んでいるときにこのように鳴きます。

飼い主に構ってほしい時も「ニャオ」と鳴くことが多いので、そんな時は一緒に遊んであげるようにしてください。

「ニャーーン」と長く鳴くとき

猫が「ニャーーン」と長く鳴くときは、何かを要求している可能性があります。

トイレのそばにいれば「トイレをきれいにしてほしい!」、扉の近くで鳴いたときは「扉を開けてください!」というアピールかもしれません。要求が強いほど声は大きくなり、鳴き声は長くなるといわれています。比較的、メスよりもオスの方が甘えたがりな個体が多いので、オスの方がよく鳴きます。

「ミャーオ」「ウニャー」「ミャー」と鳴くとき

低く大きな声で、繰り返し「ミャーオ」「ウミャー」「ミャー」などと鳴くのは、強めの要求や不機嫌のサインです。あまりに強く鳴く場合は、抱っこや撫でるなどのスキンシップは控え、一定の距離を置きましょう。構い過ぎてしまうと、その鳴き声を出せばなんでもしてもらえると学習してしまいます。時にはしつけの一環として、要求に応えず、辛抱強く無視することも必要です。

かすれた鳴き声は病気?

猫が口を動かしているのに、声がかすれて聞こえたりして不安になったことのある飼い主さんもいるかもしれません。実はこの鳴き声は「サイレントニャー」と言い、猫はちゃんと発声しています。人間には聞き取れない高音域で鳴いているため、かすれて聞こえたり、聞こえないことがあるということです。「サイレントニャー」は子猫が母猫に対して行う鳴き方なので、自分に向かって鳴いてくれたときは、信頼している証拠だと思って良いでしょう。

猫の鳴き方パターン②「口を閉じたままの発声」

2つ目のパターンは「口を閉じたままの発声」です。

この発声は、くぐもっていて遠くには聞こえないので、主に親密な関係のなかで出てくる鳴き声ともいえます。

「グルル」「ゴロゴロ」と喉を鳴らすような鳴き声

猫を撫でていたら「グルル」「ゴロゴロ」という音が聞こえてきてびっくりしたことのある方もいるかもしれません。この鳴き声は、基本的に猫がリラックスしている時に出る鳴き声です。喉を鳴らしながら体をこすりつけてきたり、お腹を見せてくるなどの仕草がみられたら、リラックスしていると判断していいでしょう。しかし、ストレスを抱えて「ゴロゴロ」と鳴くこともあります。威嚇するような行為が見られたら、そっと距離をおきましょう。

「ンー」と唸るような鳴き声

口を閉じた状態で「ンー」と低く唸るような鳴き声を出すときは、猫は、不機嫌でストレスを感じています。威嚇してきたり、身体の毛が逆立ち、表情も険しくなってきます。このようなときは一定の距離を保ち、猫が落ち着くのを待ちましょう。

猫の鳴き方パターン③「おもに攻撃行動に伴う発声」

3つ目のパターンは、おもに攻撃行動を伴う発声です。威嚇や攻撃の時に発せられる鳴き声を2種類ご紹介します。

「カカカッ」「ケケケッ」といったクラッキング行為

「カカカッ」「ケケケッ」などの鳴き声は、猫の狩猟本能から興奮した時に鳴く声とされ、「クラッキング」と呼ばれています。家庭で飼っている猫なら、窓の外から見える鳥や虫などの動く獲物に対して「捕まえたい」という本能が表れますが、捕まえられないストレスや不満から鳴くことが多いようです。しかし、これは本能的なものなので、そこまで気にする必要はありません。

「シャー!」「フーッ!」と強く鳴くとき

猫が「シャー!」「フーッ!」と鳴くときの猫は、機嫌が悪く、強い興奮、ストレス状態にあるといえます。猫がこのような状態になったときは、原因が何なのかを観察しつつ、そっとしておくようにしましょう。何かしてしまうと余計にストレスが溜まることもあります。

いつもと違う鳴き声はこんなサインかも?

発情期やクラッキングを除くと、いつもと違う声で鳴いたときは、ストレスや病気のサインかもしれません。ここからは発情期の鳴き声や病気のサインかもしれない鳴き声や行動をご紹介します。

1:発情期

発情期の猫は、オスもメスも共通して大きな声で鳴きます。特に雌猫は、少しでも多くの雄猫に自分の存在をアピールするために、かなり大きな声で長時間鳴き続けます。鳴き声は「ウァーオ」というような、少しどもっていてねっとりしているような鳴き声が特徴です。

深夜に大きな声で長時間鳴き続けることもあるので、集合住宅などでは、騒音トラブルの原因にもなります。また、雄猫は雌猫の鳴き声に応えるので、外にいる雄が大きな声で鳴き続けることもあります。

2:分離不安、認知症

飼い主と離れることで強い不安を感じ、さまざまな行動や反応を示すことを分離不安と言います。分離不安を抱える猫の行動として、「大声で鳴き続ける」「長く鳴く」「甘えるように鳴く」ことが挙げられます。鳴き声以外でも、落ち着きがなくなったり、トイレ以外で粗相をしてしまうなどの症状が見られたら、分離不安を疑いましょう。

また、高齢の猫が認知症になった場合も、同様に「大きな声で鳴き続ける」などの行動が見られます。異常に大きな声で鳴いたり、うろうろ徘徊するなどの症状が見られたら、認知症を疑ってください。

いずれにせよ、愛猫が異常に大きな声で鳴き続けるようになった場合には、かかりつけの病院で診てもらうようにしましょう。

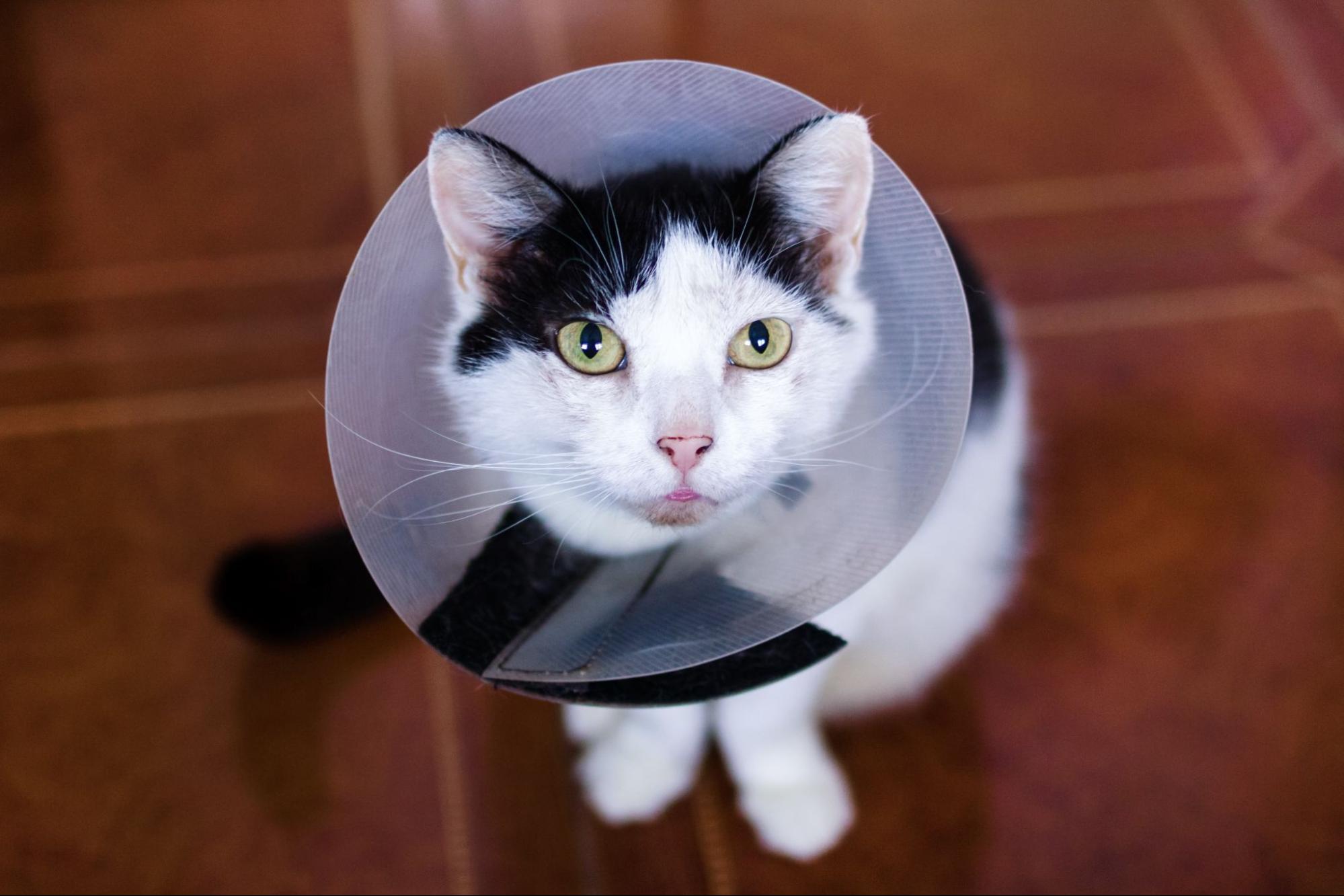

3:病気などによる痛み

鳴き声が甲高くなったり、唸ったりする場合は、隠れている病気のサインかもしれません。

動いたり触られたりしたときに「ギャー」などと鳴いたら「打撲」や「骨折」など身体の痛みの可能性もあります。また、食事中に鳴くようなら、歯周病や口内炎が疑われ、排泄中に唸ったりするようであれば、泌尿器科系の疾患の疑いがあります。

いつもと少しおかしいと異変を感じる鳴き声が聞こえたら、すぐに病院で診てもらいましょう。

愛猫の鳴き声がうるさい時にできる対処法はある?

愛猫の鳴き声がうるさいと、飼うこと自体がストレスになってしまったり、近所迷惑などのトラブルに繋がってしまうこともあります。

そこで、鳴き声がうるさい時にできる対策を4つご紹介します。

鳴いていても要求に応じない

1つ目は、猫が鳴き続けていても、辛抱強く無視して、鳴いてもいいことは起こらないと猫に学習させる方法です。猫が鳴くたびに要求に応えてあげようと飼い主が反応していると、猫は鳴けば自分の要求はいつでも通ると学習してしまいます。この方法は、一度猫の鳴き声も非常に大きくなるので、飼い主と猫の我慢大会にはなりますが、乗り越えると改善の余地が見えてきます。

他のもので気をそらす

2つ目は、鳴いている時に他のもので猫の気をそらして鳴き止ませる方法です。

鳴いている時におもちゃを投げると、猫の関心がおもちゃに移ります。

また、体力が有り余っているとストレスを抱えて鳴き出すこともあるので、昼間の鳴いていない時間帯に思いっきり遊んであげるのもいいでしょう。

先回りして要求を満たし、鳴かせない環境をつくる

お腹が空いて鳴いていたり、遊んで欲しくて鳴いている場合は、そろそろ鳴くかもしれないという時間の少し前に対策をしておきましょう。ご飯を早めに準備しておいたり、日頃からたくさん遊んであげるなど、要求されることの先回りをすると鳴く回数は減るでしょう。

鳴き声アプリで反応をみてみよう

最近はスマートフォンの普及により、猫の鳴き声アプリも出てきました。

猫の鳴き声をアプリが翻訳してくれるので、愛猫がどんな気分で鳴いているのかを予測することができます。要求に素早く気づいて対策することで、うるさい鳴き声が少なくなるかもしれません。

愛猫のサインを見逃さないで

ここまでは、猫の鳴き声による感情について解説しました。鳴き声は感情表現だけではなく、ストレスや隠れた病気のサインになることもあります。

どんなに元気に見えていても、鳴き声で飼い主に異変を訴えている場合もあるのです。

愛猫と1日でも長く過ごすために、もしもの時に備えてペット保険に入ることをおすすめします。高額になりがちなペットの診療費に備えることで、いざという時に十分な治療を受けさせることができます。

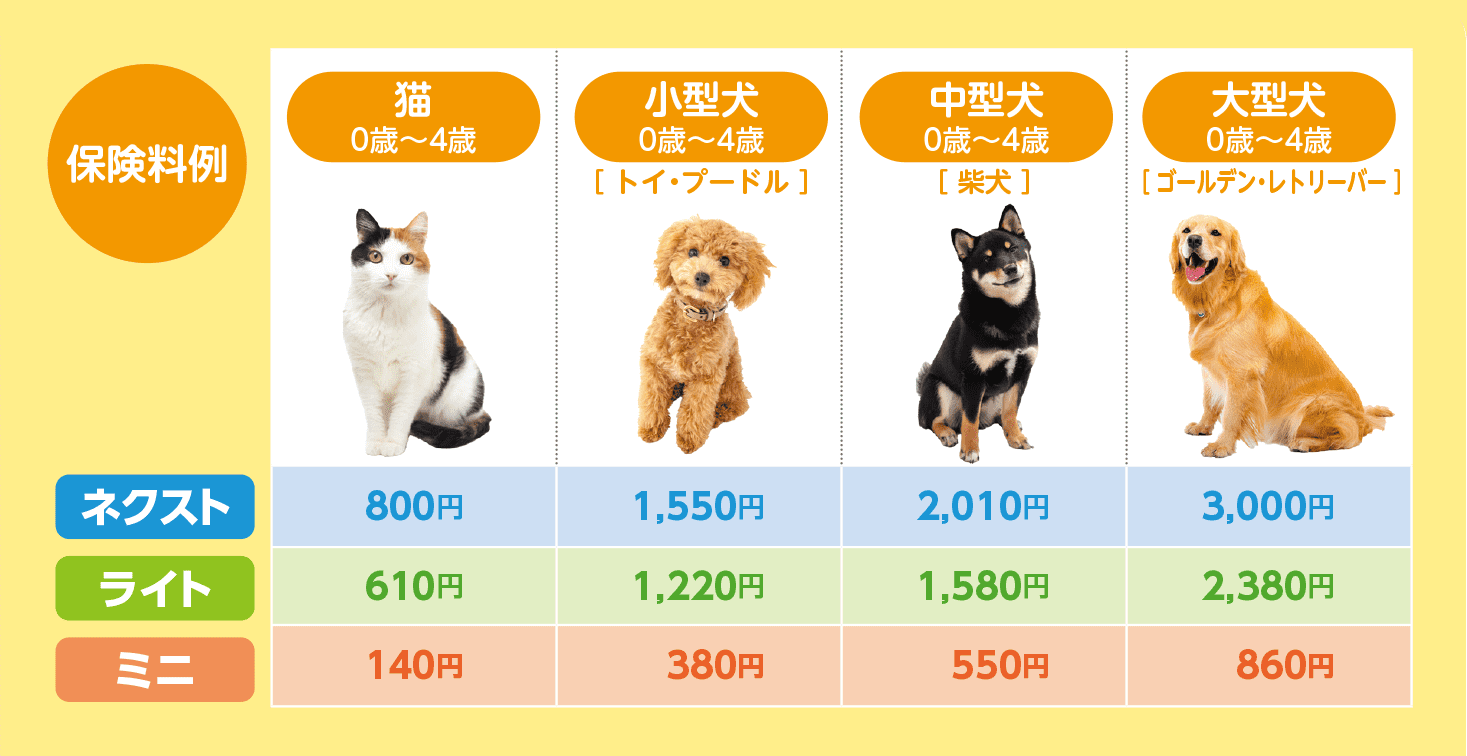

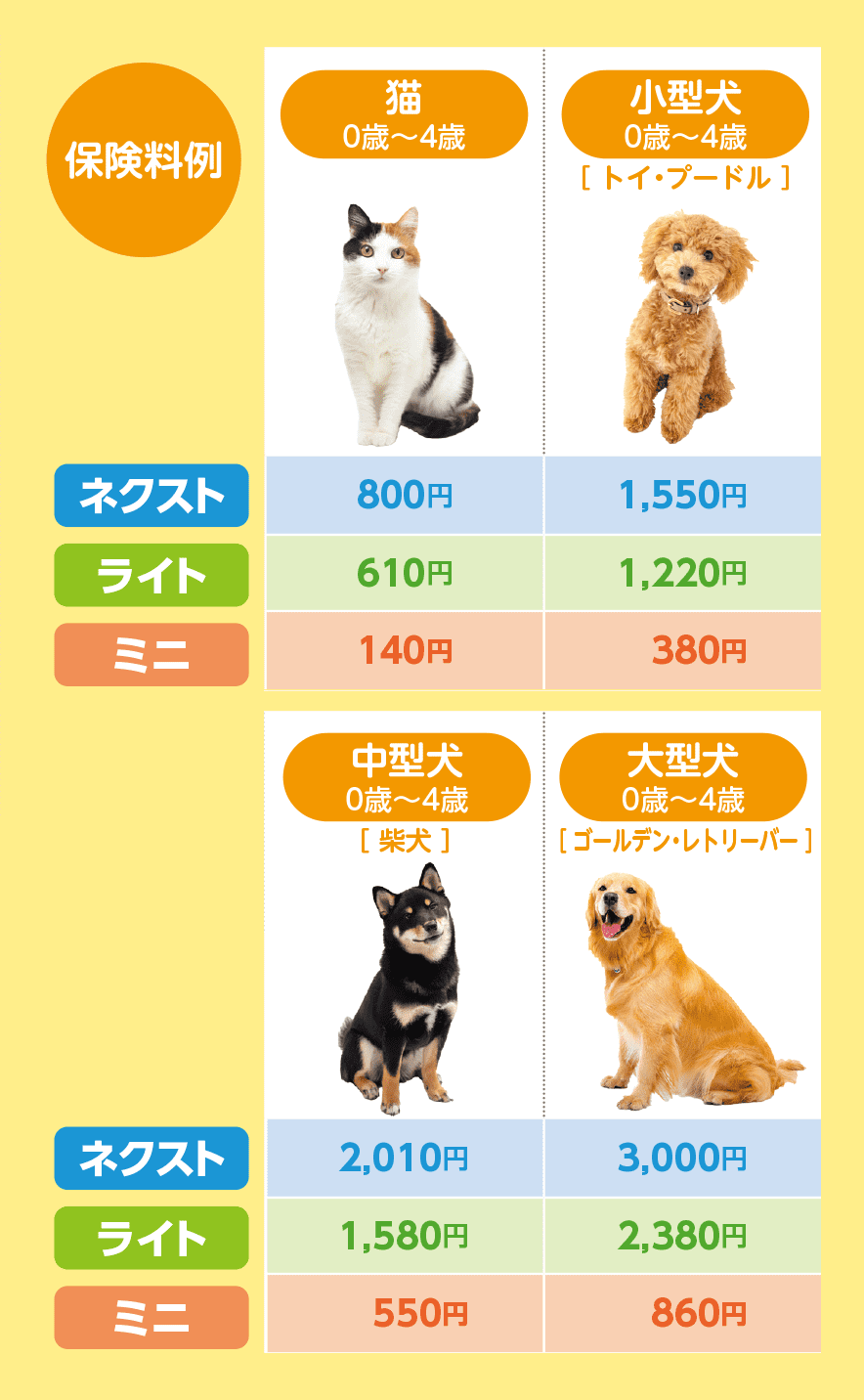

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

今回は、猫の鳴き声の種類やパターン、うるさい時の対策法について解説しました。猫には様々な鳴き方があり、鳴き声によって、隠れた病気を見つけることができることもあります。また、ペット保険に加入することで、もしもの時に安心して治療ができます。ペット保険にはさまざまなプランがあり、どれも補償内容が異なるので、愛猫がかかりやすい病気を理解し、必要性に応じたペット保険を選べるようにしましょう。

監修獣医師

鍋島 享(なべしま すすむ)

東京大学農学部畜産獣医学科卒業。

同大学付属病院にてインターン後、葛飾区にて動物病院を開業し46年間院長を務める。

現在は往診専門の「T・VET」院長。