猫の発情期は何か月から?期間や行動、困った行動への対策などを解説!

突然大きい声で鳴き続けたり、トイレ以外で粗相したり...。このような行為が見られたら、愛猫が発情期を迎えているのかもしれません。初めて猫を飼った方だと何をどうしていいかわからなくなることもあると思います。今回は猫の発情期はいつから始まるのか、期間や行動、問題行動への対策方法について詳しく解説します。

猫が発情するのは生後何か月から?

メス猫は一般的に、生後6か月齢から12か月齢で性的に成熟し、1回目の発情期を迎え、その後は年に2、3回発情するようになります。なかには4か月齢で発情を示す早い個体もいます。初回発情を迎える猫の平均体重は2.3〜3.2kgで、成猫の8割程にあたります。

一方、オス猫の性成熟はメス猫に対して遅く、生後7か月齢〜9か月齢頃、精巣内に精子が認められます。この時期からマウンティングやマーキング(スプレイ)が始まります。

オス猫の本格的な交尾が可能となる時期は生後9〜12か月とされています。

オス猫は単独で発情することはなく、メス猫の鳴き声やフェロモンを感じると、それに誘発されて発情します。

猫が発情する季節とは?

出産や子育てがしやすくなることから、暖かい季節になるとメス猫は発情期を迎えます。

繁殖期の訪れは1月頃に始まり9月頃まで続くことがあります。

メス猫の発情は日照時間と関係していて、日照時間が14時間を超えると反応して発情期を迎えるといわれていますl。このメカニズムは、太陽光だけでなく、人工照明でも引き起こされます。1日12時間以上灯りがついている環境下にいる場合、季節性関係なく、年中発情しやすい状態になります。メス猫の発情には「発情周期」とよばれる「発情前期」「発情期」「発情後期」「発情休止期」の4つを繰り返すサイクルがあります。

日照時間に関係して発情するのはメス猫のみで、オス猫はメス猫のように発情の時期が決まっていないので、性成熟していればいつでも交尾ができる状態にあります。

猫の発情期に見られる行動と期間

前述したとおり、オス猫には発情期がありませんが、メス猫の発情には「発情周期」と呼ばれる4つを繰り返すサイクルがあります。タイミングごとに見られる行動も違うので、一つひとつみていきましょう。

1:発情前期

発情がはじまる「発情前期」は、行動が活発になったり、排尿の回数が増えたりします。

また、飼い主に擦り寄ってくるなど甘えた行動をとることも特徴です。しかし、この時点ではオス猫が寄ってきても交尾は許しません。食欲不振になったり、粗相をしてしまう個体もいますが、発情に伴う症状なので、避妊手術によって治ります。期間としては約1〜5日間続きます。

2:発情期

発情のピークを迎え、メス猫がオス猫を受け入れる交配期になります。お腹を床につけてお尻を高く持ち上げる行為(ロードシス)やぐるぐる転がり回る(ローリング)などがみられたら、発情期が始まったと思って良いでしょう。飼い主に体や顔を擦り付ける行為も発情前期より激しくなります。また、より一層大きい特徴的な声で鳴くようになります。

発情期のメス猫の鳴き声はまるで人間の赤ちゃんが泣いているように聞こえます。

猫の発情は、犬と違い出血がまったくみられません。出血がみられた場合は、何かしらの疾患を抱えている可能性があるので、すぐに病院へ連れていきましょう。

発情期は約4〜10日間続きます。

この頃のオス猫は、メス猫の発情を感じとり、大きな声で鳴いたり、マーキングを行います。

3:発情後期

交尾後50時間で排卵され、卵胞が退行して発情後期となります。発情後期は性行動はみられません。これまでみられていた発情行動も減少していきます。期間は約1〜3日間です。

4:発情休止期

次の発情期までの休止期間です。妊娠した場合には、約2か月で出産をし、次の繁殖期まで発情しません。妊娠していない場合は、また発情前期のサイクルに戻ります。

猫の発情期の困った行動への対策とは?

発情期の猫はオス、メスともに鳴き声だけでなく、問題行為が多くみられます。

続いて、4つの発情期に起こる問題行動の対策方法をご紹介します。

困った行動1:大きな鳴き声

大きな鳴き声対策として、防音効果のあるカーテンや窓シートを利用する他、ケージの周りも段ボールや厚紙などで囲ってあげると良いでしょう。

また、発情期に困る夜鳴き対策として、昼間にたくさん運動させることもおすすめです。

たくさん遊んで疲れさせることで、鳴き声が落ち着くこともあります。

困った行動2:スプレー行為

スプレーや粗相で困ったときは、トイレシートを活用する方法がおすすめです。

発情期のときに、いつもおしっこをする場所がわかっていれば、トイレシートをそこに敷いたり、オス猫のスプレー用に壁に貼り付けるなどして対策をしましょう。

スプレー行為:猫が濃いおしっこをかける行為を指し、縄張りをアピールするマーキング行為の一種。去勢していないオス猫に多く見られます。

困った行動3:外にでたがる

オス猫の場合、メス猫の発情期に伴い、外気に混じってメス猫のフェロモンを感じとるとすぐに外に脱走しようとします。そんなときは、猫の行動範囲を指定することがおすすめです。家中を歩き回らせるのではなく、敷居を作って一部屋だけにするなどによって、猫の管理がしやすくなります。

困った行動4:攻撃的になる

発情したメス猫が周りにいると、オス猫は縄張り争いやメス猫を巡って攻撃的になります。

特に多頭飼いをしている方は注意が必要です。喧嘩をしないように生活スペースを分けるなど、工夫をしましょう。また、メス猫とオス猫を一緒に飼っていて、どちらも避妊手術をしていない場合は、高確率で妊娠してしまいます。猫は1回の出産で4〜8頭の子猫を産むので、出産後もきちんと責任を持てるかどうか考えるようにしてください。早めに避妊手術を決断するのも一つの手です。

猫の発情行動を抑えるアイデア

発情期特有の行動は、繁殖本能によるものなので、叱ってもやめさせることはできません。

では、発情期の問題行動はどうやって対策すればいいのでしょうか。

猫の発情行動を抑える5つのアイデアと、NGな対処法についてご紹介します。

たくさん遊ぶ

昼間や寝る前に構ってあげられるようだったら、たくさん遊んで疲れさせるというのも鳴き声を落ち着かせる1つの方法です。猫にとっても遊んでもらえることは嬉しいことなので、時間があるときはおもちゃなどを使っていっぱい遊んであげましょう。運動しやすい環境を常時準備してあげることも大切です。

爪とぎを用意

昼発情期になると、猫はいつも以上にマーキングをしたがります。爪とぎはマーキング行動の一つなので、思う存分爪とぎをさせて気持ちを満たしてあげましょう。 爪とぎ器の数を増やしたり、猫の動線に置いたりすると、どこでもマーキングできるのでおすすめです。

掃除を徹底

マーキングやスプレー行為、体を擦り付けることで、部屋中に猫の匂いやフェロモンが付着します。猫の発情は匂いでも誘発されるため、部屋の掃除はこまめに行い、発情を誘発させないようにしましょう。

外を見せない

窓際や玄関先は、外にいる猫の匂いや気配を感じやすく、興奮してしまうことがある場所です。発情期の時だけは、外が見えやすい場所に行けないように、目隠しをしたり、玄関へ行けないようにするといいでしょう。

戸締りを厳重に

室内飼いの猫も、発情すると他の猫を求めて外へ出ようとします。うっかり脱走してしまったら、オス猫は攻撃的になっているので、他の猫を喧嘩してしまうリスクがあり、メス猫の場合は90%の確率で妊娠してしまいます。うっかり脱走してしまわないように、家の戸締りは厳重にしておきましょう。

NGな対処法

猫の問題行動をやめさせたいからといって、発情期の猫にしてはいけない対処法を3つご紹介します。

叱る・大きな声で驚かせる

発情期のうるさい鳴き声や尿スプレーは、叱っても本能的な行動なのでやめさせることはできません。大声や大きな音で驚かせてしまうと、さらにストレスを与えてしまうのでNGです。

マタタビを与える

一時的にマタタビで気を紛らわせたとしても、根本的な解決にはなりません。また、過剰に与えると呼吸困難を起こすことがあります。興奮してむしろ攻撃的になることもあるので、あまりおすすめできません。

綿棒で刺激する

メス猫は交尾をすることで排卵して発情期が終わります。発情期を早く終わらせたいがために、湿らせた綿棒で陰部を刺激する方法があるようですが、素人や慣れない方が行うと膣を傷つけてしまう恐れがあるため、絶対に行わないでください。

猫の発情期に関するQ&A

Q.メス猫にも人間のような周期的な出血がある?

メス猫には生理はないので、出血はありません。猫の排卵メカニズムは「交尾排卵」であり、交尾による刺激で排卵が起きるため、効率的に妊娠できるという特徴があります。

そのため、メス猫の子宮内面から一定のサイクルで出血するということがそもそも起こりません。

陰部に出血が見られる場合は、子宮系・泌尿器科系などの疾患が疑われるので、すぐに動物病院へ連れていきましょう。

Q.猫の品種によって発情期に違いはある?

品種の違いによって発情期の行動が異なるパターンがあります。

例えば日本猫やシャム猫は、一般的に大きな声で異性の猫を呼び合うのに対して、多くの長毛種やアビシニアンなどは、鳴くよりは飼い主にベタベタしたり、ごろごろ廊下で転がったりすることが多いようです。

また、ペルシャやメイン・クーンのような長毛種は、短毛種に比べて性成熟が遅めの傾向があります。

Q.猫の発情期は何歳まで続く?

猫は基本的に一生発情し続けます。そもそも生理がない動物なので、閉経のようなものはなく発情周期はなくなりません。

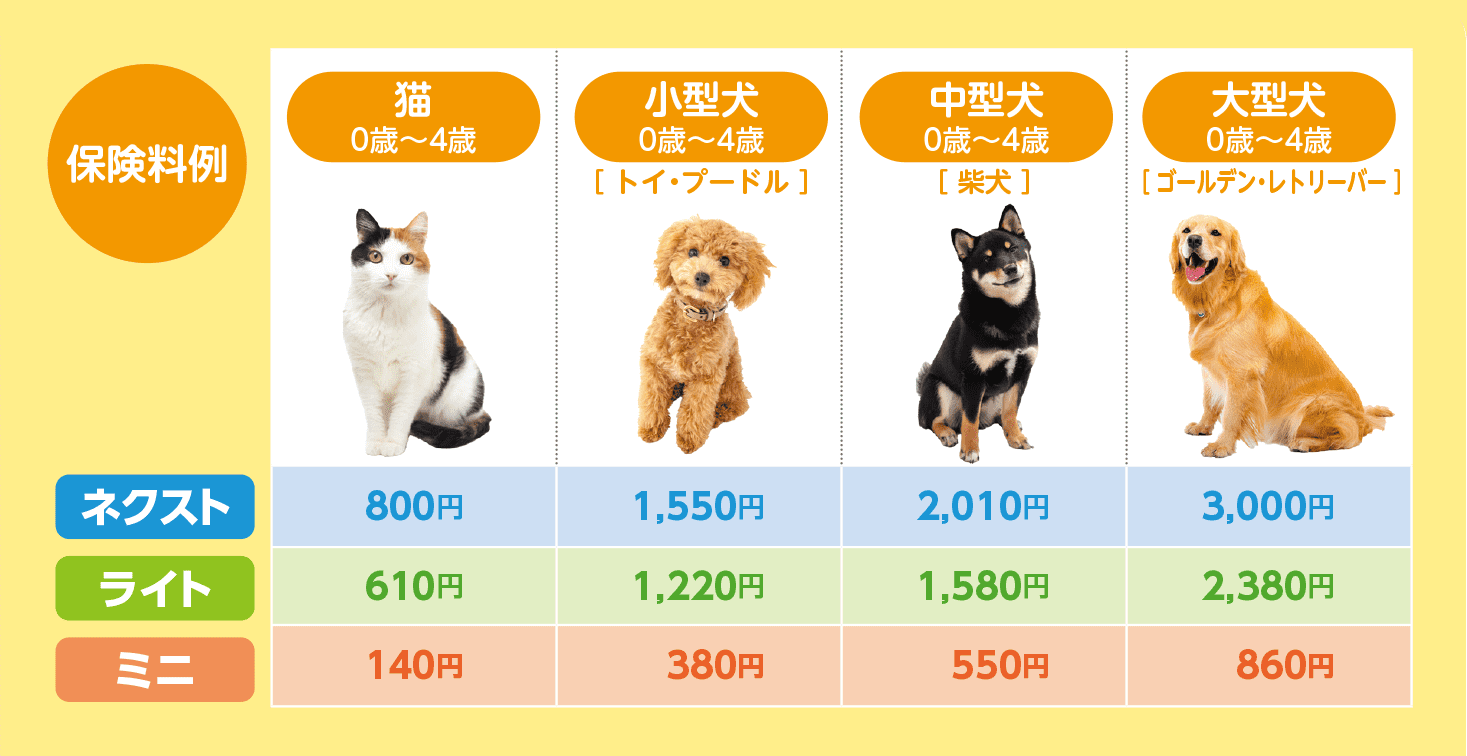

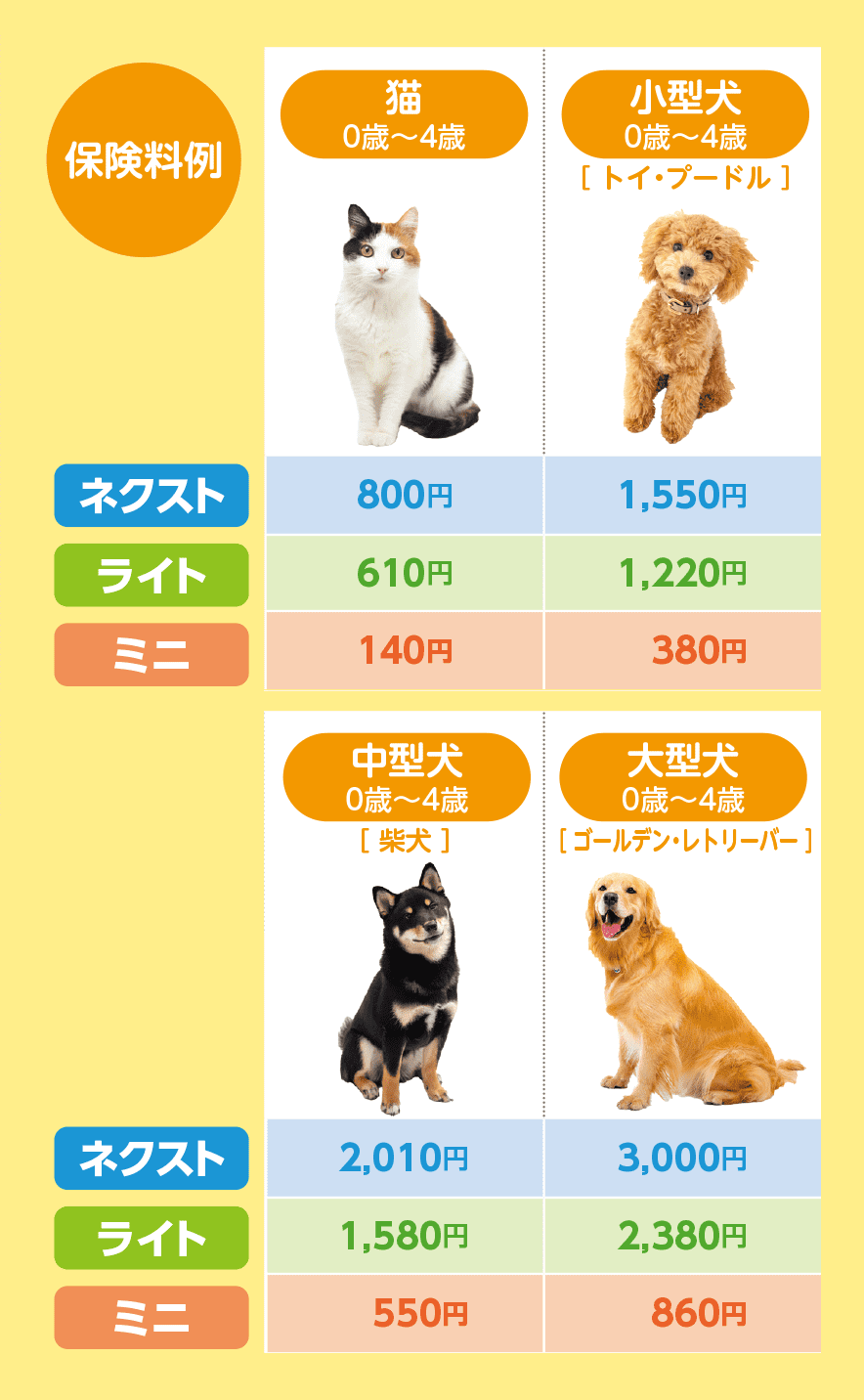

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

猫の発情期は1年に2回、おおよそ14〜21日間続きます。また、生涯付き合っていくものです。発情期の問題行動は、本能的なものなので、叱っても早く終わらせることはできません。また、交尾ができない期間が長くなると、猫にもストレスがかかってしまいます。

今後、子猫の予定がないのなら、早めに避妊去勢手術を検討してみることをおすすめします。

監修獣医師

鍋島 享(なべしま すすむ)

東京大学農学部畜産獣医学科卒業。

同大学付属病院にてインターン後、葛飾区にて動物病院を開業し46年間院長を務める。

現在は往診専門の「T・VET」院長。