猫が咳をする原因は?病気の可能性やすぐに受診すべき症状などを徹底解説!|猫の保険

愛猫が頻繁に咳をするようになったら、病気を疑いましょう。病気によっては、すぐに対処しなければならないものもあります。今回は、猫が咳をする原因や、病気の可能性、すぐに受診すべき症状や、治療法などを解説します。愛猫の咳が気になっている方や、万が一の事態にすぐに対応したい方は、ぜひ参考にしてください。

- 猫の咳、症状の特徴は?

- 猫の咳の原因

- 病気が猫の咳の原因になっている可能性はある?

- 猫に咳の症状があるときの対処法・応急処置は?

- 猫の咳の症状で受診した場合の検査・治療の流れ

- 愛猫のもしもに備えて保険に加入しましょう

- まとめ

猫の咳、症状の特徴は?

猫も、人間と同様に咳をすることがあります。しかし、犬と違って「ゲホゲホ」と咳をするわけではありません。咳であることがわかりにくく、咳の症状に気づくのが遅れてしまうケースも少なくありません。

猫は、咳をする際に顔を前に突き出し、頭を下げて少し舌を出すのが特徴です。嘔吐する前と似たような姿勢をとります。そして、息を吸い込まずいきなり咳をします。音は小さく、「ゼーゼー」という喘鳴音がする場合や、「ヒック、ヒック」と鼻を鳴らす場合があります。このように、人間のような咳をするわけではないため、はじめて見た方は「苦しそうにしている」「嘔吐しそう」と勘違いしてしまうでしょう。

また、咳をした後は、痰を飲み込むように舌なめずりをします。

【獣医師解説】猫のくしゃみの原因は?症状から考えられる病気や予防方法を紹介

猫の咳の原因

猫が咳をする原因は、呼吸器への刺激です。呼吸器が刺激されると、異物を外に出そうと腹筋や横隔膜が動き、咳が出ます。つまり、体を守ろうとする防御反応なのです。

咳につながる刺激としては、以下が挙げられます。

- 異物による機械的刺激

- 化学物質の吸引による化学的刺激

- 呼吸器の炎症による炎症的刺激

- 温度刺激

また、ご飯を急いで食べたり、水を飲んだりした際に咳が出ることもあります。

なお、猫が刺激を感知するセンサーが肺の奥にはないため、気道への刺激では咳が出にくいです。

病気が猫の咳の原因になっている可能性はある?

猫は、刺激による防御反応として咳をすることが多いです。この場合、咳が出るのは一時的であり、何日も続くことはありません。

猫の咳が長引く場合は、病気の可能性があります。以下のような病気が考えられるため、すぐに動物病院を受診しましょう。

- 猫喘息

- 猫風邪(上部気道感染症)

- 肺炎

- 肺水腫

- 腫瘍

- 食道・気道内の異物

- 鼻炎

- 喉頭炎

- 気管支瘻(ブロンコレア)

1:猫喘息

猫喘息は、花粉やハウスダスト、芳香剤、タバコの煙や化学物質などが原因で起こる、アレルギー性の呼吸器疾患です。気管支が収縮し、発作のように咳が続きます。

突然咳をする、「ゼーゼー」という苦しそうな喘鳴が続く、呼吸が早い、などの症状が見られたら、猫喘息を疑いましょう。悪化すると、呼吸困難に陥って命に関わります。

猫喘息の原因は明らかになっていませんが、アレルゲンや刺激物によって発症すると考えられています。特定の環境で咳をする場合は、原因と疑われる環境や物質から遠ざけることが大切です。

2:猫風邪(上部気道感染症)

猫風邪は、猫ヘルペスウイルスや猫カリシウイルスなどのウイルスや細菌に感染することで起こる病気です。風邪のような症状が出るため、猫風邪と言われています。

咳のほか、鼻水やくしゃみ、目ヤニ、口内炎、舌炎などの症状が見られるのが特徴です。

免疫力や体力がない子猫や高齢の猫が感染すると、重症化するリスクがあります。

また、元気な成猫であっても、二次感染には注意が必要です。二次感染とは、ウイルスや細菌によって抵抗力が弱まっているところに、別のウイルスや細菌が感染して重症化してしまうことです。肺炎を引き起こす可能性もあるため、すぐに動物病院を受診しましょう。

猫風邪とは?症状や危険性、原因、治療方法・費用などを徹底解説

3:肺炎

肺炎は、病原体が肺に感染して炎症を引き起こす病気です。ウイルスや細菌、真菌(カビ)のほか、寄生虫感染や誤嚥、アレルギーの重症化などによって発症します。

咳のほか、鼻水や発熱、食欲減少など、風邪のような症状があらわれます。

肺炎になると、体内の酸素が不足して呼吸が難しくなり、呼吸困難に陥るリスクがあるため注意が必要です。急激に体調が悪化してしまうこともあるため、異変を感じたらすぐ病院に連れて行きましょう。

4:肺水腫

肺水腫は、毛細血管から肺に血液の液体成分が漏れ出し、肺に溜まってしまう病気です。空気を取り込む場所に液体が溜まるため、呼吸がしにくくなり、咳が出ます。

以下のような症状が見られたら、肺水腫の可能性があります。

- 呼吸が浅く苦しそう

- 舌や歯茎が白や紫っぽい(チアノーゼ)

- 横になれず、座ったまま動かない

- 血が混じった液体を吐き出す

肺水腫は、急激に悪化しやすく、命を落としかねなう危険な病気です。体内の酸素が不足してチアノーゼが起きた場合は、失神してしまうこともあります。早急な治療が必要です。

5:腫瘍

肺や気管、気管支に腫瘍ができることで、気道が圧迫されて咳が出ることもあります。

8〜9歳以上の中高齢の猫に多い傾向にあります。

咳のほか、発熱や体重減少、食欲不振などの症状が見られるのが特徴です。

肺や気管などから腫瘍が発生している場合(原発性)もありますが、ほかの箇所にすでに悪性の腫瘍ができており、転移している場合(転移性)もあります。肺や気管などの原発性の腫瘍は、肺炎や気管支炎の後に発生することが多いです。転移性の場合は、症状がかなり進行しており、治療が難しいこともあります。

6:食道・気道内の異物

食道や気道に異物が入り込んでしまい、排出しようと咳が出ているケースもあります。この場合、異物さえ取り除ければ、咳はすぐにおさまるでしょう。

異物が小さく、末梢気道まで入り込むと、咳はあまり見られません。そのため、異物を飲み込んだことに気づけないケースがあります。

異物を吐き出した場合でも、念のため動物病院を受診しましょう。異物が尖っていた場合、食道や気道を傷つけている可能性があります。そのほか、飲み込むと中毒症状や腸閉塞を起こすものもあるため、必ず獣医師に相談してください。

7:鼻炎

鼻炎は、細菌やウイルス、カビ、アレルギーなどによって、鼻の粘膜に炎症が起きる病気です。主な症状は鼻水やくしゃみですが、鼻と耳はつながっているため、咳が見られることもあります。

初期はサラサラした鼻水が出ますが、悪化するとネバネバした鼻水が出るようになります。

膿や血が混ざることもあるため、鼻水に異変が見られる場合は、鼻炎を疑いましょう。悪化すると慢性化する可能性もあるため、すぐに治療することが大切です。

8:喉頭炎

喉頭炎は、喉頭の粘膜に炎症が起こる病気です。咽頭は、口と食道の間に位置する部位です。人間でいう、扁桃炎のような状態と言えます。

急性喉頭炎と慢性喉頭炎があり、急性喉頭炎では猫ヘルペスウイルスや猫カリシウイルスの感染が原因と考えられています。誤飲による喉の傷が原因となったり、鼻炎や口内炎の後に発症したりするケースも少なくありません。

症状としては、咳のほか、喉の痛みや腫れが見られます。鳴き声が変わったり、首のリンパが腫れたりして、喉頭炎に気づくことがあります。痛みによる食欲不振や、呼吸困難に陥るリスクもあるため、すぐに動物病院を受診してください。

なお、猫ヘルペスウイルスや猫カリシウイルス感染による喉頭炎については、前もって混合ワクチンを接種することで、症状を緩和できる可能性が高いです。

9:気管支瘻(ブロンコレア)

気管支瘻(ブロンコレア)とは、慢性の肺疾患です。サラサラした分泌物が大量に発生するのが特徴です。

原因は明らかになっていませんが、間質性肺炎や特発性肺線維症、腺癌、細気管支肺胞上皮癌、気管支腺の増生(細胞数が過剰に増え、拡大すること)が複合して発症する、とされています。

気管支瘻(ブロンコレア)の好発種は、ロシアン・ブルーとアメリカン・ショートヘアです。発症件数のうち3分の2を、この2種が占めるともされています。ロシアン・ブルーは6歳ごろ、アメリカン・ショートヘアは10歳ごろから発症しやすくなるため、注意が必要です。

研究途中の病気であり、治療法は確立されていません。

猫に咳の症状があるときの対処法・応急処置は?

愛猫に咳の症状が見られる場合、まずは応急処置として換気をしたり、部屋を変えたりしましょう。アレルゲンが原因となっている場合は、アレルゲンから遠ざけることで咳が落ち着くことがあります。

咳がすぐに治まり、ほかの症状が見られないのであれば、家で様子を見ましょう。

咳が続く場合や、鼻水や発熱、食欲不振、チアノーゼなどのほかの症状が見られる場合は、すぐに動物病院に連れて行ってください。様子を見ている間に体調が急変し、呼吸困難に陥ってしまう可能性があります。

動物病院では、咳がいつどのように始まったか、どのくらいの頻度で咳をしているか、などの情報を詳しく伝えましょう。咳が気になったら、様子を細かく記録しておくのがおすすめです。咳や呼吸の様子が伝わるよう、動画を撮って見せるのもよいでしょう。

いずれにせよ、飼い主の判断で様子を見るのではなく、すぐに動物病院を受診することが大切です。

猫の咳の症状で受診した場合の検査・治療の流れ

咳の症状で動物病院を受診した場合、原因を特定するため、聴診や血液検査、レントゲンやエコー検査などが行われます。腫瘍が疑われる場合は、CT検査を行うこともあります。

ここでは、病気ごとの治療法を見ていきましょう。

1:猫喘息の治療

猫喘息は完治しないため、症状の発現を抑えるため、長期的に治療する必要があります。

ステロイドや気管支拡張剤の投与が一般的です。飲み薬を与えるのが難しい場合は、吸入器を用いて治療することもあります。いずれにせよ、長期の治療が必要なため、猫にとって負担がない方法を選ぶことが大切です。

また、飼い主には、喘息の原因であるアレルゲンを取り除くことが求められます。こまめな換気や掃除のほか、空気清浄機を活用するのも効果的です。

2:猫風邪(上部気道感染症)の治療

猫風邪(上部気道感染症)には、特効薬が存在しません。そのため、抗生剤を投与して二次感染を防いだり、点眼や点鼻で症状をやわらげたりする治療が中心です。人間の風邪と同様に、症状を抑える治療が中心である、と理解しましょう。

症状が重い場合は、ウイルスの増殖を防いで免疫力を高めるため、インターフェロンを注射することがあります。また、食欲がない場合は、栄養剤の点滴や強制給餌が行われます。

3:肺炎の治療

肺炎の治療方法は、肺炎の原因によって異なります。気管支拡張剤や抗生剤の投与のほか、酸素吸入やネブライザーなどが行われることが多いです。ネブライザーとは、液体の薬剤を霧状にして、気管支や肺に薬剤を直接送り込むという治療法です。

そのほか、寄生虫が原因であれば駆虫薬、真菌が原因であれば抗真菌薬の投与などが行われます。

肺炎は、突然悪化する可能性もあるため、入院して集中治療を行うのが基本です。治療と同時に、血液検査やX線検査などで、随時状態を確認します。

4:肺水腫の治療

肺水腫の治療では、投薬治療を行います。

心臓病が原因で起きる心原性肺水腫の場合は、入院して高濃度の酸素を吸入させながら、投薬で症状をやわらげます。心臓病を完治させることはできないものの、再発しないよう治療することが大切です。

心臓病以外が原因で起きる非心原性肺水腫の場合は、内服薬を投与し、炎症を抑えます。酸素室で入院することもあります。

5:腫瘍の治療

腫瘍の治療は、良性か悪性かで異なります。まずは、検査で腫瘍の形や成長スピード、転移しているかなどを確認し、良性か悪性かが判断されます。

良性の腫瘍の場合、手術によって切除できれば、ほとんど再発しません。

悪性の場合も、手術による切除がもっとも効果的です。しかし、治療後に再発する可能性があります。切除が難しい場合は、抗ガン剤を投与して治療しますが、完治が難しいのが現状です。

6:食道・気道内の異物の治療

異物を取り除くためには、以下のような治療が行われます。

| 内視鏡手術 | 切開をせず、食道や胃から異物を取り除く。 |

| 切開手術 | 内視鏡で摘出できない場合は、手術で胃や腸から異物を取り除く。 |

| 催吐剤の注射 | 異物が食道を抜けて胃に入ってしまった場合は、異物を嘔吐させて体内から取り除く。 |

| 投薬 | 中毒を引き起こす危険な異物を誤飲してしまった場合は、薬物の作用を中和できる薬剤を投与する。 |

飼い主の判断で無理矢理取り除こうとしたり、吐かせたりするのはやめましょう。食道や気道を傷つけてしまったり、かえって異物が詰まって呼吸困難に陥ってしまうリスクがあります。

異物が何かわかっている場合は、動物病院に持っていくと、治療法を判断しやすくなります。

7:鼻炎の治療

鼻炎の治療法は、鼻炎の原因によって変わります。

アレルギーや細菌、真菌感染が原因の場合は、抗生剤や抗真菌薬、点鼻薬などを投与します。症状が改善しない場合は、鼻水の細菌培養感受性試験を行い、その結果に応じて抗生剤を変更することがあります。

鼻炎が慢性化している場合は、完治させることが難しく、鼻腔洗浄やネブライザーなどで症状をやわらげます。

異物や腫瘍が原因で鼻炎を発症している場合は、手術による摘出や、化学療法が行われます。

このように、鼻炎は原因によって治療法や治療にかかる期間などが大きく異なるのが特徴です。

8:喉頭炎の治療

喉頭炎は、ほかの疾患の周辺症状として発生するケースが少なくないため、まずは喉頭炎を引き起こしている疾患の治療が行われることが多いです。

そのほか、ネブライザーを用いた薬剤の吸引や、異物の摘出、喉の腫れがひどく呼吸困難に陥っている場合は、酸素吸入が行われます。

食欲不振が続き、自力では食事を摂取できない場合は、点滴や胃ろうで栄養を補給する必要があります。

9:気管支瘻(ブロンコレア)の治療

気管支瘻(ブロンコレア)では、明確な治療方法が確立していません。酸素吸入や気管支拡張剤の投与、分泌機能を低下させるためのステロイドの投与などが行われます。また、酸素ハウスを用いて、在宅で支持療法を行うこともあります。

愛猫のもしもに備えて保険に加入しましょう

猫の咳の原因によっては、長期にわたる通院や、高額な医療費がかかる手術が必要になることがあります。

ペットには公的な保険制度がないため、医療費は原則飼い主が自己負担しなければなりません。

ペット保険に加入することで、万が一の病気や怪我の際も、安心して対応できます。

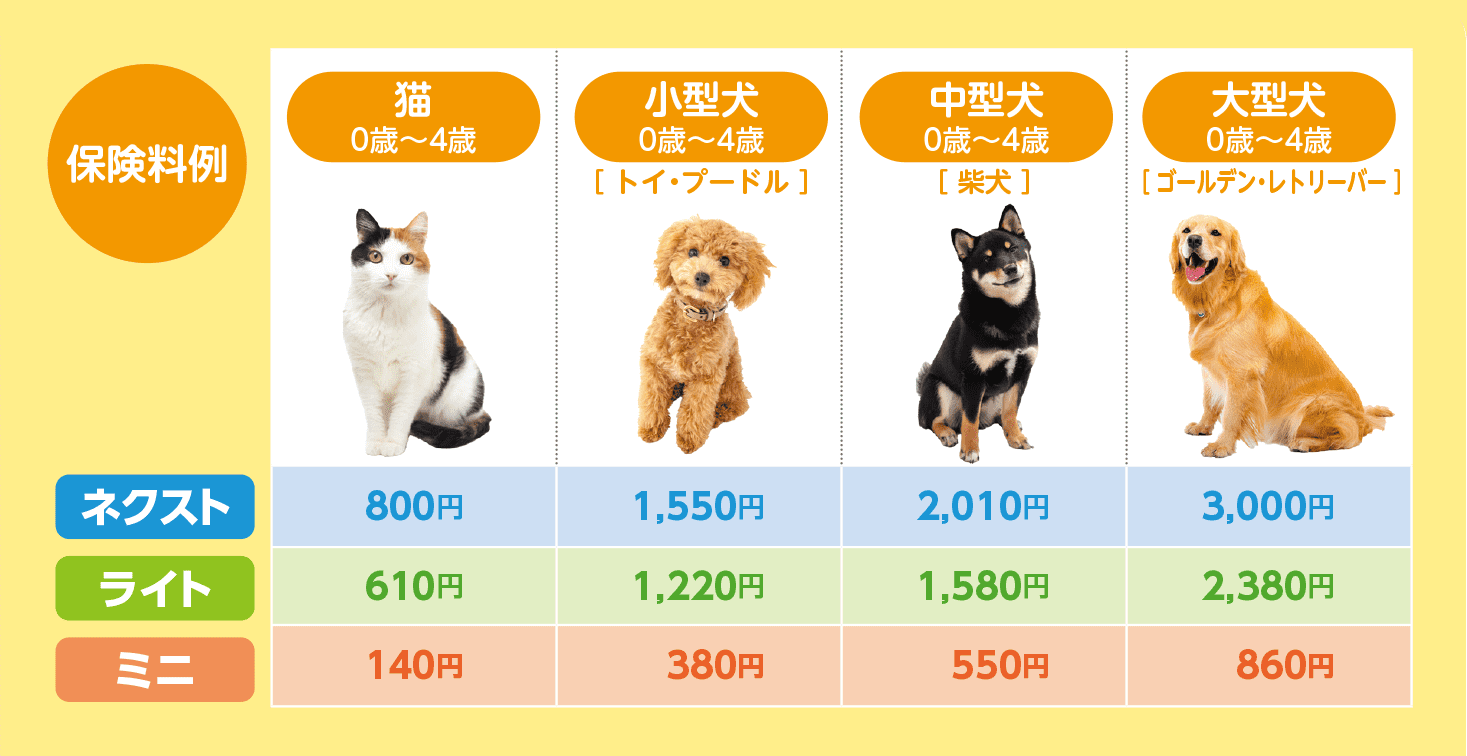

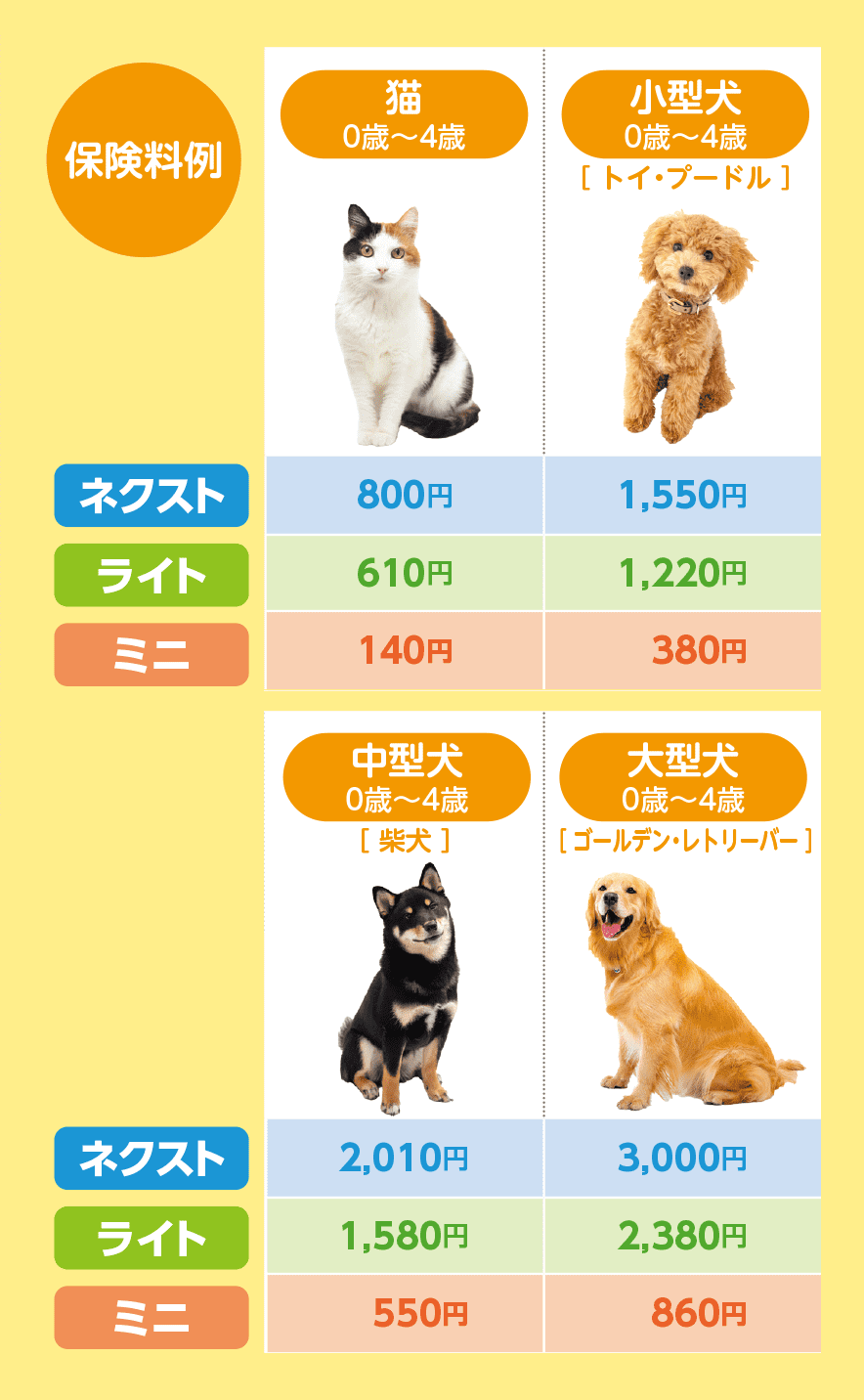

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

愛猫の咳が続いている場合は、病気の可能性を疑いましょう。中には、急速に体調が悪化する病気や、放置すると慢性化するものもあるため、すぐに動物病院を受診することが大切です。

病気によっては、高額な治療費用が発生したり、長期の入院や通院が必要になったりするケースもあります。病気を発症してから後悔することがないよう、万が一の事態に備えてペット保険への加入を検討しましょう。