【獣医師監修】犬の熱中症の症状は?注意すべき症状や応急処置・対処法を解説

犬を飼っている方が、夏場に特に注意しなければならないのが、犬の熱中症です。犬も人間と同様に熱中症になるリスクがあります。熱中症の症状が悪化すると、命を落としたり、奇跡的に一命を取り留めても後遺症が残ったりする可能性があるため、熱中症の予防と適切な対処が欠かせません。

今回は、犬の熱中症の症状や応急処置のやり方、熱中症を予防するために飼い主ができることなどを解説します。

犬の熱中症とは?

気温や湿度が高い環境では、犬も人間と同様に熱中症になるリスクがあります。熱中症は、体温調節機能がうまくはたらかず、体温が高い状態が続くことで発症します。熱でタンパク質が変性することにより、臓器の機能に障害が出たり、水分や塩分が不足して多臓器不全に陥ったりする危険な疾患です。最悪の場合、死にいたるケースもあります。

犬は、人間のように全身で汗をかいて体温調整ができない動物です。口で激しく呼吸をして唾液を気化させ、体温を下げようとしますが(パンティング)、うまく蒸散できないと熱中症になってしまいます。

犬の熱中症の症状

犬が熱中症になると、以下のような症状が現れます。

- いつもよりも呼吸が荒い(パンティングが速い)

- 口や目の粘膜や舌が赤くなる

- よだれが増える

- 落ち着きがなくなる

- フラフラしている

- 水を飲んだりご飯を食べたりしようとしない

- ぐったりして元気がない

- 横になったまま起き上がらない

犬は、人間のように「暑い」「だるい」などの不調を口に出して伝えられません。飼い主が熱中症の症状を理解しておき、パンティングが速くなった段階で気づけるのがベストです。パンティングとは、下を出してハアハアと呼吸することです。いつもより呼吸が速いと感じたら、速やかに対応しましょう。

犬の熱中症が重症化した場合にみられる症状

熱中症が重症化すると、以下のような症状が見られます。

- 嘔吐や下痢

- 吐血・血尿・血便

- 痙攣・震え

- 歯茎が白くなる/粘膜や舌が青紫になる

- 意識朦朧/呼びかけに反応しない

これらの症状が現れたら、一刻を争う危険な状態です。すぐに動物病院を受診してください。

犬の熱中症が危険な理由

犬に限らず、熱中症は人間にとっても命を落とす可能性がある、非常に危険な病気です。

命が助かったとしても、対応が遅れると脳や内臓に機能障害を引き起こし、後遺症に苦しむ可能性があります。

熱中症は、外傷ではないため症状の深刻さが判断しにくいのも危険な理由です。飼い主が軽い熱中症だと思っていても、実は後遺症や命の危険をもたらす重篤な状態であった、というケースもあります。熱中症の症状が見られたら、すぐに獣医に相談することが欠かせません。

犬の熱中症の原因

ここでは、犬が熱中症になる原因について解説します。原因を理解して、熱中症を防げるようにしましょう。

高温多湿な環境で長時間放置

高温多湿な環境では、熱中症を発症するリスクが高まります。夏場の屋外のほか、エアコンのついていない屋内や、夏場の自動車内などでも発症する可能性が高いです。高温多湿な環境で愛犬を放置することがないよう、注意しましょう。

熱中症の発生件数は、7〜8月にピークを迎えますが、4〜5月の気温が高くなり始める時期にも発生する可能性があります。7〜8月よりも、4〜5月の方が熱中症が多いという報告もあります。5月頃から、油断せずに熱中症対策を進めることがポイントです。

夏場のお散歩

夏場の暑い時間のお散歩によって、熱中症になることもあります。夏場、日中のアスファルトは50度以上になることもあるのです。犬はアスファルトとの距離が近く、ただでさえ人間よりも体温調節がうまくできない犬にとっては、アスファルトからの熱が大きなダメージとなります。熱中症だけでなく、足の裏を火傷してしまうリスクもあります。

夏場のお散歩は、たとえ短時間であっても注意が必要です。

過度な運動

犬にとって適度な運動は重要です。しかし、運動をさせすぎると、体温が急激に上昇します。人間のように汗をかけない犬は、運動後にうまく体温調節ができず、熱中症になってしまうことがあります。

犬の特性

個体が持つ特性によって、熱放散能力が低下し、熱中症の原因になることもあります。たとえば、パグやフレンチ・ブルドッグのような短頭種の犬や、寒冷地域出身で全身が分厚い毛に覆われている犬は、熱中症のリスクが高いとされています。さらに、被毛が黒い犬は熱を吸収しやすかったり、肥満の犬や心臓病や呼吸器疾患などを患っている犬は熱放散能力が低かったりと、それぞれ熱中症になりやすいため注意が必要です。

犬の熱中症の応急処置・対処法

犬が熱中症になってしまった場合は、応急処置を行った後、動物病院に連れて行く必要があります。ここでは、応急処置としてやるべきことや、注意点などを解説します。

まず犬にさせるべきこと、応急処置

まずは、日陰やエアコンの効いた室内など、涼しいところに移動させましょう。

次に、体を冷やします。太い血管が走っている部分を優先的に冷やすことで、体温を効率よく下げられます。具体的には、首や脇の下、足の付け根部分などに保冷剤をあててあげましょう。保冷剤と一緒に濡れたタオルを体にかけてあげると、より効果的です。可能であれば、水風呂に入れてあげてください。保冷剤がない場合は、体に常温の水をかけて、風を送るのも効果的です。

水を問題なく飲める状態である場合は、水分補給も行いましょう。無理に飲ませる必要はありません。

応急処置のあとは動物病院に連れて行く

応急処置のあとは、動物病院に連れて行きましょう。「応急処置をしたからとりあえず様子見しよう」と自己判断で動物病院を受診しないのは厳禁です。飼い主が思っている以上に症状がひどい可能性もあります。

熱中症は、早期の治療が重要です。すぐに動物病院に連絡し、体を冷やしながら速やかに連れていきましょう。

犬の身体は冷やしすぎるのもNG!

熱中症の応急処置というと、体を冷やすことを優先する方も多いでしょう。しかし、冷やしすぎもNGです。平熱よりも体温が下がってしまうと、低体温状態に陥る可能性があるためです。冷却して体の震えが始まった場合は(シバリング)、体温が下がりすぎているサインです。必ず体温をチェックしましょう。39度を下回ったら、冷却をやめて問題ありません。

また、水をかける際は、氷水を使わないようにしましょう。氷水をかけてしまうと、末梢血管が収縮し、かえって冷却効率が悪くなってしまいます。

動物病院で対処した場合にかかる費用は?

熱中症で動物病院を受診した場合にかかる費用は、症状や治療内容によって異なります。点滴やステロイド剤の投与を行う場合は、検査費用や診察費用などと合わせて2〜3万円ほど、入院が必要な場合は、5〜6万円ほどかかることが多いです。

入院が長期になれば、その分費用もかかり、10万円以上になる可能性もあります。愛犬の健康はもちろん、飼い主の経済的な事情のためにも、徹底した熱中症対策と、症状の早期発見・早期治療が欠かせません。

犬の熱中症の予防方法

熱中症の対処法について知っておくことも重要ですが、何よりも熱中症の予防方法を理解し、愛犬が安全かつ快適に過ごせる環境を整えることが不可欠です。

ここでは、犬の熱中症の予防方法について解説します。

犬に最適な温度・湿度

犬に最適な温度は25〜28度、湿度は45〜65%と言われています。エアコンや扇風機を利用したり、定期的に換気したりして、最適な温度・湿度を保てるようにしましょう。

室内を冷やせばよいというわけではありません。冷たい空気は下の方に溜まるため、地面に近い場所にいる犬は、人間よりも寒く感じることがあります。温度が低すぎても、体調不良の原因になってしまうため、適温を保つことが大切です。

犬の外出時のポイント

犬を散歩させたり、車を使って外出したりする際は、以下の点に注意が必要です。

- 夏場のお散歩は、朝晩の涼しい時間帯を選ぶ

- 水を持ち歩き、こまめに水分補給できるようにする

- 車内に愛犬を放置しない

前述のとおり、夏場の日中のお散歩は危険です。気温や日差しによる暑さだけでなく、アスファルトから放出される熱によって、熱中症のリスクが高まります。地面に近い部分を裸足で歩く犬にとって、夏場のお散歩は人間よりも過酷であることを理解しておきましょう。

また、外出時は水を持ち歩き、外でも水分補給できるようにしてください。水を持ち歩いていれば、万が一熱中症になってしまった時も、体にかけて応急処置に使えます。水と一緒に、うちわや手持ち用の小型扇風機を持っていくのもおすすめです。

車内に愛犬を放置しないことも大切です。特に、夏場の車内は熱気がこもりやすく、熱中症のリスクと隣り合わせです。車内はエアコンを効かせ、短い時間であっても愛犬を放置したまま車から離れないようにしましょう。

外飼いの犬の場合の予防法

外で犬を飼っている場合、夏場は室内に入れてあげることがベストです。室内飼いが難しい場合は、以下の点に注意しましょう。

- 夏場は2〜3時間に1回ほど様子を見る

- 水をこまめに交換する

- 犬小屋を日陰のある涼しい場所に移動させる

- 犬小屋に屋根を作ったり、すだれをかけたりして直射日光を遮る

- 犬小屋の通気性をよくする

- 犬小屋の周辺に打ち水をする

外飼いの場合、愛犬の異変に気づきにくいのが難点です。特に夏場は、2〜3時間に1回は様子を見るようにし、水もこまめに変えてあげてください。

また、犬小屋が暑くならないような配慮も必要です。直射日光が当たらない風通しのよい場所に犬小屋を設置しましょう。最近では、冷温機能付きのペットハウスも登場しています。

外でも快適に過ごせるよう、最大限配慮することが欠かせません。

室内飼いの犬の場合の予防法

室内飼いであっても、熱中症になる可能性があります。空調管理や換気を徹底し、高温多湿の状態になるのを避けましょう。

特に、留守番させる際は注意が必要です。温度25〜28度、湿度45〜65%の状態を維持できるようにし、いつでも水を飲める環境を整えてください。犬用のクールマットを置くのも効果的です。

熱中症になりやすい犬種は?

どの犬も熱中症になるリスクがありますが、熱中症になりやすい犬種というのが存在します。

以下の特性を持つ犬種や個体は、熱中症になりやすいため、特に注意が必要です。

- 短頭種

- 北欧犬種

- 被毛が黒い犬

- 肥満の犬

- 心臓や腎臓、呼吸器などに持病がある犬

短頭種

短頭種は、鼻が短く、ペチャっとつぶれているかのような犬種のことです。代表例は、パグやフレンチ・ブルドッグ、ボストン・テリアなどです。チワワやヨークシャー・テリア、マルチーズ、ポメラニアンなども、短頭種に分類されることがあります。

短頭種は、鼻が短く上部気道が狭いため、パンティングをしても熱が逃げにくいのが特徴です。そのため、熱中症のリスクがほかの犬種よりも高く、注意が必要です。

北欧犬種

シベリアン・ハスキーやサモエド、シェットランド・シープドッグ、ボルゾイ、グレートピレニーズなどの北欧犬種は、寒冷地域で生まれた犬であり、暑さに強くありません。寒さに耐えられるよう被毛が分厚く密生しており、夏場は熱中症になる危険性が高いです。

被毛が黒い犬

犬種問わず、被毛が黒い犬は注意が必要です。夏場に黒い服を着ていると暑く感じるように、被毛が熱を吸収しやすいため、体温が上がりやすくなります。

肥満の犬

肥満が気になる場合も、熱中症に注意しましょう。皮下脂肪が断熱材の役割を果たし、熱が体外に出にくくなるためです。また、首周りの脂肪が気管を圧迫することで、気道が狭くなり、短頭種と同様の理由で熱がこもりやすくなります。

心臓や腎臓、呼吸器などに持病がある犬

持病で心臓病や腎臓病、呼吸器疾患などを患っている場合は、脱水になりやすかったり、呼吸機能や循環機能が低下していたりするため、熱中症のリスクが高まります。

そのほか、発育が不十分な子犬や、生理機能が衰えているシニア犬についても、健康な成犬より体温調節がしにくいため、熱中症に注意が必要です。

愛犬のもしもに備えてペット保険も検討しよう

愛犬のもしもの事態に備えるためには、ペット保険に加入すると安心です。ペットには人間のような公的な保険制度がありません。そのため、治療や入院が必要になった場合、医療費は全額飼い主の自己負担となります。

経済的な事情を理由に必要な治療を行えない、という事態にならないよう、ペット保険に加入して、万が一の事態に備えましょう。

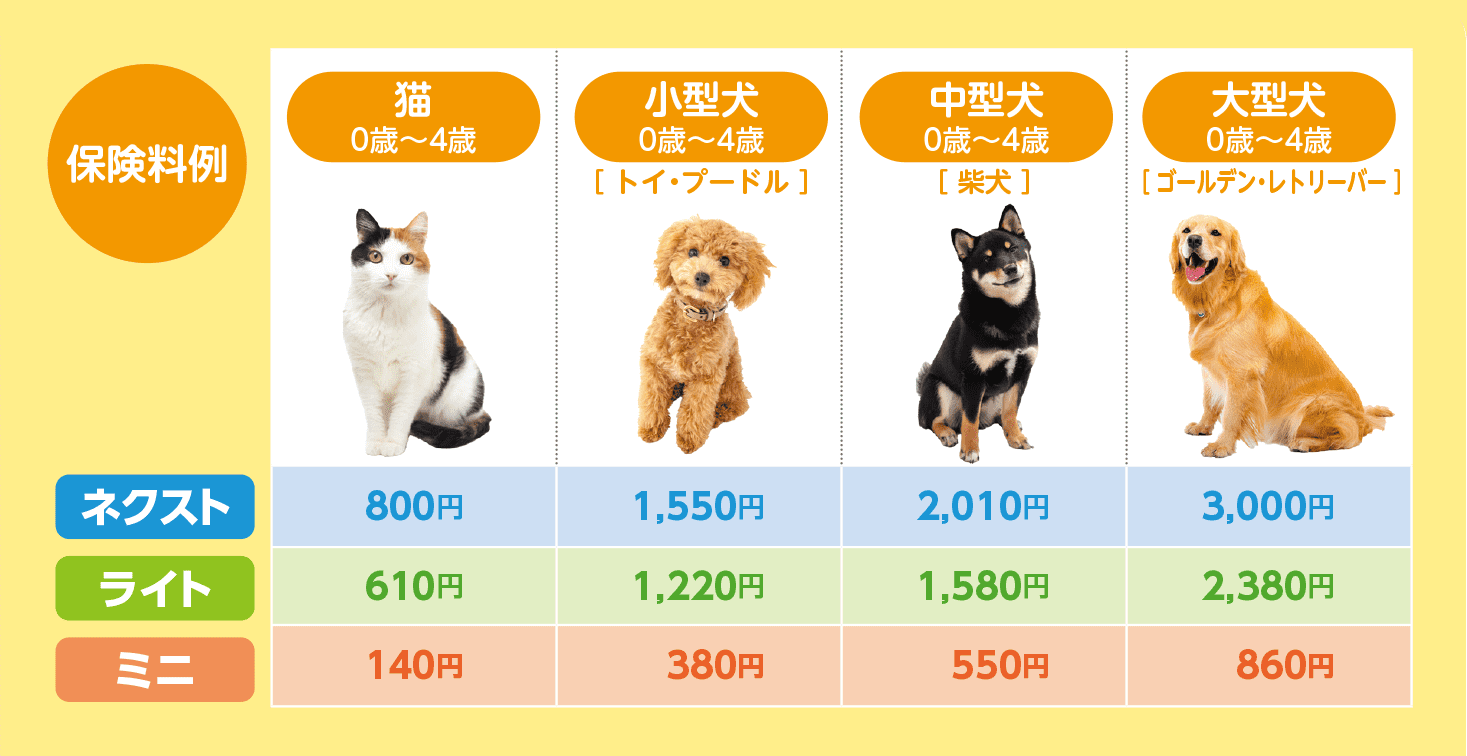

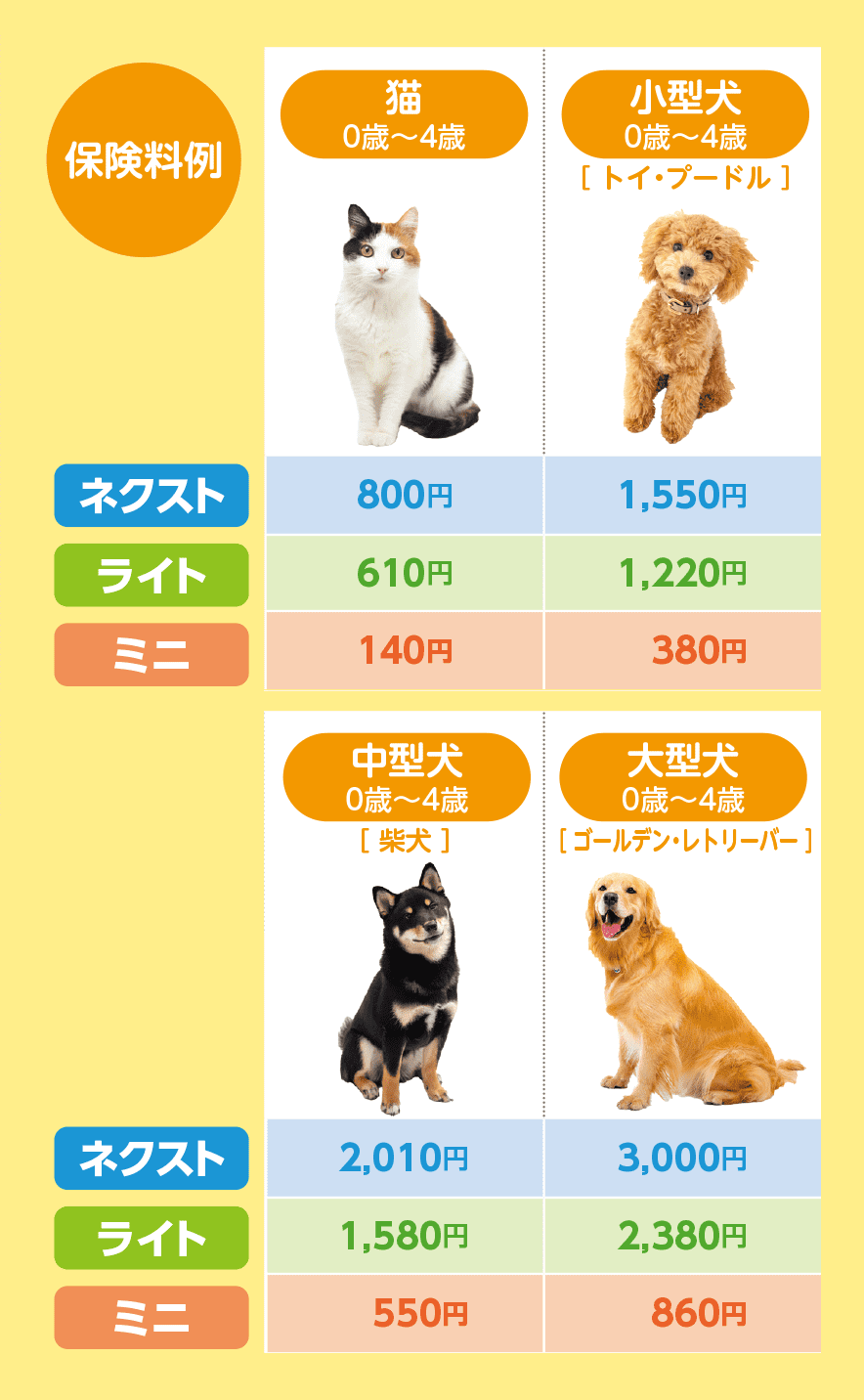

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

夏場は、犬の熱中症対策が欠かせません。熱中症の症状が見られたら、すぐに涼しい場所に移動し、体を冷やしましょう。応急処置の後、必ず動物病院を受診してください。

熱中症は、最悪の場合に死に至ることもある危険な病気です。治療費が高くつくこともあるため、愛犬の健康のためにも、飼い主の経済事情のためにも、熱中症を防ぐ環境づくりを心がけることが何よりも大切です。空調管理を行う、夏場は涼しい時間帯にお散歩に行く、こまめに水分補給できる環境を整える、などの対策を徹底し、暑い夏を乗り切りましょう。

監修獣医師

鍋島 享(なべしま すすむ)

東京大学農学部畜産獣医学科卒業。

同大学付属病院にてインターン後、葛飾区にて動物病院を開業し46年間院長を務める。

現在は往診専門の「T・VET」院長。